Der

erste deutsche Fuß, der

in Nordamerika

Land betrat, dürfte kaum zu ermitteln sein. „Offiziell“ gelten 13

Familien aus

Krefeld als die ersten Deutschen, die nach Nordamerika, genauer nach

Philadelphia auswanderten. Dies war 1683, und seitdem waren die

englischen

Kolonien bzw. die späteren Vereinigten Staaten über drei Jahrhunderte

Ziel von

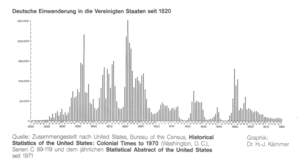

über 7 Millionen Deutschen, so dass in der Volkszählung

(Census) von 1980 jede(r) vierte

US-Bürger(in) Deutsche unter den eigenen Vorfahren beanspruchte.[5]

Allein im 19.Jahrhundert verließen 5,5 Millionen Menschen die deutschen

Staaten

und suchten in den Vereinigten Staaten von Amerika eine neue Heimat. [6]

Das

Jahr 1814/15, der Anfang des hier

beobachteten Zeitraumes, war ein bedeutendes Datum in der

amerikanischen

Geschichte, da sich die Vereinigten Staaten mit dem Ende des

sogenannten

2.Unabhängigkeitskrieges endgültig von England befreiten. Nun

existierte ein

freies, großes und aufstrebendes Land, das die in Deutschland zunehmend

durch

politische und vor allem ökonomische Missstände Bedrängten aufzunehmen

bereit

war. 1815 endeten die napoleonischen Kriege, und die Seeblockaden

wurden

aufgehoben, so dass im Jahre 1816/17 in Württemberg und Baden ein

erstes kurzes

Hoch in der Auswanderung nach Nordamerika mit 14. bzw. 20.000 Menschen

zu

verzeichnen war.[7]

Das

Jahr 1875 ist keine so eindeutige historische Zäsur. Sie ergibt sich

aus einem

vorläufigen Tief in den Auswandererzahlen und durch ein erstes

einschränkendes

Einwanderungsgesetz in den Vereinigten Staaten, das den Zuzug

bestimmter

Gruppen ausschloss: Prostituierte, zu Haftstrafen Verurteilte sowie

„unfreiwillige“ chinesische Kontraktarbeiter. Hiermit wurde der Wandel

hin zur

repressiveren Immigrationspolitik der 1880er Jahre eingeleitet. Des

Weiteren

lassen sich mit diesem Rahmenende die Auswirkungen des

deutsch-französischen

Krieges und der deutschen Reichsgründung (1870/71) in ihrer Bedeutung

für die

Auswanderung beobachten.

Im Verlauf dieser Jahre veränderten sich die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in den deutschen Staaten, in Europa und in den Vereinigten Staaten des Öfteren und mit ihnen die Auswanderungsbewegungen.

|  |

| Adams (1994) | Adams (1994) |

Die Hungersnöte in den Jahren 1814 bis 1817 bewirkten die erste „Auswanderungswelle von 1816/17“ im 19. Jahrhundert z. B. aus „den an den Oberrhein angrenzenden Ländern“ (Moltmann), so auch aus Württemberg und Baden, in die USA. Bevölkerungsvermehrung trieb viele der hier erbrechtlich als verpflichtend empfundenen und darum auch praktizierten Güterteilung wegen außer Landes, verschärft durch Unwetterkatastrophen (Das „Jahr ohne Sommer“: 1816), die wohl weitgehend verursacht wurden durch den Ausbruch des Vulkans „Tambora“ in Indonesien im April 1815. Günter Moltmann hat diese „Auswanderungswelle“ aus dem deutschen Südwesten vorzüglich dokumentiert. „Die Agrar- und Gewerbekrisen von 1845 bis 1848“ (Wehler 2), bestimmt durch Missernten, handwerkliches Überangebot und die das Handwerk bedrängende industrielle Produktion, verliehen der Auswanderung erneute Schubkraft, unmittelbar anschließend auch die (gescheiterte) Revolution von 1848/49. Die um die Mitte des 19. Jahrhunderts sich ausbreitende Industrie erfasste noch nicht den landwirtschaftlich bestimmten deutschen Nordwesten, den „finstern Winkel Deutschlands“ (Wechsler), so dass die „kurzlebige Rezession“ (Wehler 3) der frühen 1850er Jahre sich gerade auch hier auswirkte. Steigende Preise (Getreide verteuerte sich von 1850 bis 1855 um mehr als 100 %.) und niedrige Löhne machten die viel versprechenden USA attraktiv, weil Arbeitskräfte für die noch junge deutsche Industrie im regionalen Umfeld rekrutiert werden konnten. Die Jahre der Restauration (1815 bis 1848) und die der Reaktion (1850 bis 1862) haben vielen die weitgehend gescheiterte Revolution von 1848/49 angesichts ihrer politischen und wirtschaftlichen Erwartungen und Ansprüche als hoffnungsloses Zwischenspiel erscheinen lassen. Aktive Revolutionäre (1848er) haben einen auffälligen, aber doch nur kleinen Teil der Ausgewanderten von 1849 bis 1857 ausgemacht. Das waren eher „Europamüde“, denen die erneute restaurative Reaktion keine Perspektiven mehr bot bzw. zu bieten schien. Die in den USA durch spekulative Anleihen für Eisenbahngesellschaften und den Zusammenbruch der Ohio Life Insurance Company ausgelöste erste Weltwirtschaftskrise von 1857-1859 und der sich bald anschließende dortige Bürgerkrieg (1861 bis 1865) verringerten die Zahl der Ausgewanderten.[8]

| Kommentar zur Ermordung Abraham Lincolns am 14. April 1865. |

Da

die Auswanderungsmotivation stark von

den spezifischen regionalen Bedingungen geprägt war, soll ein kurzer

Überblick

für das Oldenburger Land gegeben werden.[9]

Während

des Untersuchungszeitraumes war es

ein souveränes Großherzogtum, das von der Nordseeküste bis ins

Münsterland

reichte und zudem über zwei Exklaven verfügte, die Fürstentümer Lübeck

und

Birkenfeld.

Politisch dominierte in dieser Zeit der aufgeklärte Absolutismus mit starker bürgerlicher Regierungsbeteiligung. Wirtschaftlich war das Oldenburger Land von der Land- und Seewirtschaft geprägt sowie durch den Handel, letzteres in wesentlich bescheidenerem Umfang als in der benachbarten Hansestadt Bremen, mit der es durch die Flussschifffahrt verbunden war. Die vorherrschende Religion war der Protestantismus, außer im katholischen Oldenburger Münsterland, im Süden des Herzogtums. Die Stadt Oldenburg als einziges Ober-Zentrum beherbergte innerhalb der engeren Stadtgrenzen (d. h. die heutige Innenstadt) eine Bevölkerung von ca. 13.000 (1864), das Herzogtum (ohne Lübeck und Birkenfeld) ca. 180.000 (1816) bis 250.000 (1875). Die Auswanderungsquote betrug im Mittel der Jahre von 1837-1873: 0,34% der Bevölkerung. Das war im Vergleich zu anderen deutschen Staaten eher gering. Die meisten Oldenburger wählten den naheliegenden Weg über Bremerhaven, um in die Neue Welt zu gelangen.[10]

Auswanderung aus dem Großherzogtum Oldenburg | |||||

| | Ges. AW | /Jahr | % Bev. | ||

| 1837-1846 | 7622 | 847 | 0,40 | ||

| 1846-1850 | 2773 | 792 | 0,35 | ||

| 1850-1855 | 3024 | 605 | 0,27 | ||

| 1871-1873 | 2510 | 837 | 0,34 | ||

| | | | | ||

| 1837-1873 | | 777 | 0,34 | ||

(gemittelt)

Bevölkerungszahlen:

1816: 182.213 / 1835: 207.891 /

1846: 222.811 /

1855: 232.950 / 1875: 248.136

(Eigene

Zusammenstellung anhand der ausgewerteten Oldenburger Presse)

Die berücksichtigten Zeitungen

Die Untersuchung beschränkt sich auf Zeitungen, die in der Stadt Oldenburg erschienen sind und läßt alle regionalen Zeitungen (bspw. aus Vechta oder Delmenhorst) außen vor, zum einen, weil nur so ein längerer Zeitraum erfasst werden konnte, zum anderen, weil die Neigung, „beim anderen abzuschreiben“, recht groß war. Auch die damals stark verbreiteten amtlichen Anzeigenblätter bleiben unberücksichtigt[11], da in ihnen keine Meinungsartikel zu finden sind. Einige berücksichtigte Zeitungen tauchen nicht in der Dokumentation auf, weil sie keine relevanten Artikel zur Fragestellung enthielten.[12] Die erfassten Zeitungen sind demnach folgende:

| Titel

[Abkürzungen] -

Titeländerungen |

Erscheinungsdauer

-häufigkeit | Charakter |

| Der

Beobachter [Beo] | 10/1844 – 1851: 2x

Woche 1852

– 05/1856: 3x

Woche | Nachrichten und Meinungen,

politisch progressiv, aber nach eigenen Angaben unpartheiisch

(Beo 1 v. 1844/10/01) |

| Humoristische

Blätter [HB] |

1838 – 1845: 1

x Woche | Unterhaltung |

| Neue

Blätter für Stadt und Land [NB] - Blätter für Stadt und Land | 1843 – 1851: 2x

Woche | Nachrichten, sehr Oldenburg bezogen

(s.u.) |

| Oldenburgische

Blätter [OLB] |

1817 – 1848: 1x

Woche | Unterhaltung, Nachrichten, Anzeigen |

| Oldenburger

Nachrichten [OLN] - Nachrichten für Stadt und Land - Oldenburger Nachrichten für Stadt

und Land - Oldenburger Nachrichten | 1863 – 09/1864: 2x

Woche 10/1864

– 07/1865:[13] 3x

Woche 1867

– 09/1870: 2x

Woche 10/1870

– (1943): 3x

Woche[14] | Nachrichten und Meinungen |

| Der

Oldenburgische Volksfreund [OLV] | 1849 – 07/1852: 2x

Woche | Unterhaltung und Nachrichten,

patriotisch (s.u.) |

| Oldenburgische

Zeitung [OLZ] - Oldenburger Zeitung | 1814 – 1847: 2x

Woche 1848

– 1851: 3x

Woche 1852

– 09/1862: 4x

Woche 10/1862

– 1893: täglich,

außer Sonn- und Feiertag[15]

| Kurznachrichtenblatt, später auch

Kommentar und Meinung, national-liberal

(s.u.) |

| Volkszeitung

für Oldenburg [VOL] | 04/1853 – 1857: 3x

Woche 1858: 2x Woche | Nachrichten und Meinung |

Die wichtigste

politische Zeitung war die Oldenburgische

Zeitung.[16]

Ihre Bedeutung zeigt sich auch darin, dass sie einer Vielzahl von

Regionalzeitungen

als Rahmen diente sowie viele bei ihr erschienene Artikel von anderen

übernommen wurden. Sie war die erste und lange die einzige Zeitung, die

täglich

erschien und die über einen längeren Zeitraum Bestand hatte. Ihrem

eigenen

Anspruch nach war die OLZ „national-liberal“

(OLZ 64 v. 1871/03/18) und bemüht „alle

Nachrichten von Bedeutung so schnell als möglich zu geben. Die

Redaction wird,

so viel es irgend möglich ist, nur wirkliche Thatsachen aufnehmen und

zwar

diese auch nur in möglichster Kürze oder in gedrängten Uebersichten,

doch so,

daß kein nur einigermaßen bemerkenswerthes Ereigniß den Lesern zu spät

oder gar

nicht bekannt werde.“ (OLZ 103 v. 1843/12/26) Ihre

Aufmerksamkeit

erstreckte sich auf Gesamtdeutschland und das Ausland, während der

Oldenburger

Teil nur geringen Umfang hatte.

Im Gegensatz

dazu steht „ein echt Oldenburgisches

Volksblatt, eine

Zeitschrift, welche […] ausschließlich oder doch vorzugsweise unsere

heimathlichen Interessen mit Ernst und Liebe einer freimüthigen

Besprechung

unterzieht, unsere eignen Zustände, Erfreuliches wie Unerfreuliches,

uns zum

Bewußtsein bringt, und so am ehesten geeignet ist, Vorurtheile und

Mißstimmung

zu entfernen, Gemeinsinn, Liebe zur Heimath und zum Vaterlande

hervorzurufen

und zu erhöhen“. So jedenfalls erklärte die Redaktion der Neue Blätter für Stadt und Land (NB 1

v. 1843/01/04) die Notwendigkeit ihres Erscheinens. Sie sollte „kein Parteiblatt, sondern ein Organ der

öffentlichen Meinung sein“. Der Bedarf für ein solches Blatt

kann allerdings

nicht all zu groß gewesen sein, denn die Zeitung hatte nur 9 Jahre

Bestand, ein

Schicksal, das sie mit

einer Vielzahl ihrer Konkurrenz teilte. In Deutschland hatten im

untersuchten

Zeitraum Zeitungen mit eher kritischem politischem Verständnis selten

eine

längere Lebensdauer.

Auch

Der

Oldenburgische Volksfreund, der dem Gedankengut der 1848er-Revolution

nahestand, fand offensichtlich wenig

Beifall. Lediglich drei Jahre konnte er dabei mitwirken „Wahnglauben

und Irrthümer zu zerstören, der Declamationssucht und der

Volksschmeichelei, dem Meinungsdespotismus und der Verdächtigungssucht

mit

aller Kraft entgegen zu treten, und dagegen in allen

Lebensverhältnissen das

Wahre und Rechte zu ermitteln, Belehrung und Aufklärung nach

gewissenhafter

Ueberzeugung und bestem Wissen nach allen Seiten zu verbreiten“.

(OLV 1 v.

1849/01/03)

Die

Oldenburger Zeitungslandschaft

Dass

Zeitungsartikel über die Auswanderung

und über das Zielland von potentiellen Auswanderern besonders

aufmerksam

wahrgenommen wurden, ist zu vermuten. Die endgültige Entscheidung hing

aber

wohl kaum davon ab. Auf jeden Fall war die Zeitung das Medium des

19.Jahrhunderts, das die öffentliche Meinung entscheidend prägte.

Entsprechend

waren die politischen Eliten bemüht, auf deren Inhalt Einfluss zu

nehmen. Eine

Vielzahl deutscher Staaten zensierte streng. Das Großherzogtum

Oldenburg war

jedoch sehr viel liberaler als andere Staaten.

In Oldenburg

erschienen Zeitungen

unterschiedlicher politischer Couleur, so dass ein breites

Meinungsspektrum

bestand. Da sich zudem die Zeitungen zahlreicher Informationsquellen

bedienten,

ist ihre Aussagekraft hinsichtlich eines allgemeingültigen Bildes

besonders

hoch. Sie berücksichtigten die Briefe von Ausgewanderten an die daheim

Gebliebenen, Berichte professioneller Reisender und die Agitationen von

Auswanderervereinen, Agenten und Werbern.[17]

Fest angestellte Korrespondenten wurden erst in den 1830er Jahren

beschäftigt,

natürlich zuerst von den großen deutschen Zeitungen. Zuvorderst ist für

Deutschland

die „Augsburger Allgemeine Zeitung“ zu nennen.[18]

Die Oldenburger Zeitungen nutzten deren Berichte ebenso wie die

englischer,

französischer und amerikanischer Zeitungen, so dass die politische

Berichterstattung der ersten Jahrzehnte eher einem Pressespiegel glich.

Auch

das Erscheinungsbild, zumindest der politischen Zeitungen, hatte

teilweise bis

in die 1850er Jahre diesen Charakter. Ohne thematische Überschriften,

geordnet

nach dem jeweiligen Herkunftsort der Quelle, verzichteten sie

weitgehend auf wertende

Artikel und beschränkten sich auf die möglichst aktuelle Wiedergabe von

Informationen.

Erst

Mitte der

1850er Jahre wandelte sich

die „Oldenburger Zeitung“ vom politischen Kurznachrichten-Blatt - zu

einer

„richtigen“ Zeitung mit eigenen Leitartikeln, verschiedenen Rubriken

und auch

mit mehr Werbung. Andere weniger von Aktualität und Informationen

abhängige

Meinungs- und Unterhaltungsblätter konnten diesen Schritt schon früher

machen.[19]

Hinsichtlich der

Aktualität war der

Standort Oldenburg durch seine Küstennähe durchaus im Vorteil. Man war

in der

Lage, sofort bei Ankunft in Bremerhaven und Brake Reisende und Kapitäne

zu

befragen und mitgebrachte Zeitungen zu erwerben. Die Nachrichten aus

Amerika waren zwar nur noch relativ aktuell, da die Verbindung nach und von

Europa zu

Zeiten der Segelschifffahrt mindestens 4 bis 6 Wochen betrug. Aber mit

Einführung regelmäßiger Dampfschifffahrtsverbindungen in den 1850er

Jahren

reduzierte sich diese auf ca. 2 bis 3

Wochen, um dann mit Einrichtung des transatlantischen

Telegrafen 1866

auf wenige Tage zu schrumpfen.

Infrastrukturelle

Einschränkungen

relativierten die Aktualität einer Nachricht, aber auch ihre

Verlässlichkeit

war fragwürdig, weil die Informationen häufig einer Zweit- bzw.

Dritt-Quelle

entnommen wurden.

Als

ein extremes

Beispiel für die

Nachrichtenkette, die manche Informationen durchliefen, soll eine kurze

Notiz

über den Grenzstreit zwischen Mexiko und Texas dienen:

„Oldenburgische

Zeitung“ No.103 vom 27.12.1842:

London den

17.Dec. (Ueber Frankreich). Aus New-York soll die Nachricht hier

eingegangen sein, daß Mexico die

angebotene Vermittelung der

Ver. Staaten in seinem Streite mit Texas zurückgewiesen habe. An der

Börse fand

diese Nachricht indeß wenig Glauben.

Zu

den technisch

bedingten Verfremdungen

einer Nachricht kam, nicht anders als heute, die persönliche

Interpretation

durch den Autor, so dass der Wahrheitsgehalt der Artikel äußerst fragwürdig ist.[20]

Die Aussagekraft hinsichtlich der Wahrnehmung und der politischen Intention des

Zeitungsschreibers bleibt

jedoch ungebrochen, sie wird eventuell sogar verstärkt.

Die

allgemeine

Auswanderungsdiskussion

In

den 1830er

Jahren wurde aus einer

temporären und regionalen Auswanderung eine Massenbewegung, die nach

und nach

sämtliche deutsche Staaten erfasste. Die Oldenburger Zeitungen

berichteten bis

dahin sehr vereinzelt über Auswanderungen aus anderen Staaten und dies

zumeist

im Kleingedruckten; z. B.:

„Oldenburgische Zeitung“ No.

53 vom

02.07.1830:

Die Auswanderungslust hat in

der Provinz Starkenburg (Darmstadt) so wenig ihre Gränzen erreicht, daß

sie im

Gegentheil eher zu wachsen, als abzunehmen scheint. Am 8.Juni kamen 86

Auswanderer aus der Bergstraße durch Darmstadt; sie führten viel Gepäck

mit

sich. Am 10. früh folgte ein zweyter Transport aus dem Landgericht

Lichtenberg

im Odenwalde, wo die Auswanderungslust ebenfalls sehr rege ist. Es

waren 77

Personen, welche einige und zwanzig Wagen mit sich führten; Männer und

Frauen

im kräftigsten Alter, dickwangige Knaben und blühende Mädchen bildeten

den Zug.

Alle schienen freudig ihrem neuen Vaterlande, den vereinigten Staaten

von

Nord-America, entgegen zu gehen.

Oldenburg

selbst

war auch längst nicht in vergleichbarem

Maße betroffen, und den Oldenburger Zeitungen war daran gelegen, diesen

Umstand

des Öfteren zu betonen. In der Fußnote zu einem ansonsten relativ

uninteressanten „Auszug eines Briefes aus

Amerika“ (OLB 45 v. 1833/11/05)[21]

wird dies deutlich: „Dieser Brief ist

zwar schon ziemlich alt und enthält wenig Interessantes für die

gewöhnlichen

Auswanderungslustigen, allein der Einsender hat ihn doch im Auszuge

mittheilen

wollen, da er einige Striche zur Schilderung des Lebens eines

amerikanischen

Landgeistlichen enthält. Der Verfasser wanderte nemlich im Jahre 1791,

als

Candidat der Theologie aus, weil ihm in seinem Vaterlande, (er war kein

Oldenburger) die Aussicht auf Anstellung genommen war.“

Noch

1832

behaupteten die „Oldenburger

Blätter“, dass „noch kein Oldenburger

ausgewandert“ sei. (OLB 3 v. 1832/01/17) Dieser Aussage lag

jedoch ein

eigentümliches Verständnis dessen, wer ein Oldenburger sei, zu Grunde;

alle

bisher Ausgewanderten stammten eben nicht aus der „Stadt“ Oldenburg und

ihrer

näheren Umgebung, sondern vor allem aus dem Süden des Herzogtums, d.h.

vor

allem aus den Ämtern Vechta und Damme, Steinfeld, Löningen und

Cloppenburg.

Dies sollte sich auch in den folgenden Jahren nicht ändern. Die

Auswanderung

aus dem Amt Damme betrug z. B. nahezu das Zehnfache der Auswanderung

aus der

Stadt Oldenburg.[22]

Die Politik der

deutschen Staaten in den

Anfangsjahrzehnten des 19.Jahrhunderts war geprägt von dem Wunsch,

Auswanderung

zu begrenzen, häufig mit dem Mittel des Verbotes und der

Ausreiseverweigerung.

In Preussen war beispielsweise die „Anstiftung zur Auswanderung“ noch

1843 ein

Straftatbestand. Auch die Berichte über Not und Elend der

Ausgewanderten, über

Schiffsunglücke und Strapazen auf der Überfahrt sowie die Warnungen vor

Ausbeutung durch Agenten sind sicherlich zu großen Teilen der

Einschätzung

zuzuschreiben, dass Auswanderung in hohem Maße einen Verlust

darstellte. Der

Versuch der Abschreckung und des Verbots war aber ebenso wenig

erfolgreich wie

der beispielhafte lyrische Appell an den Patriotismus:

„Oldenburgische Blätter“ No. 42 vom 15.10.1833:

An

die

Auswanderer.

Ein Paradies dort über’m Meer?

Was drängt, der Zukunft unbewußt,

Euch von der Heimath Mutterbrust?

Es mag der träge Bürger ziehn!

Dem Fleiß kann hier auch Segen blühn;

Hier, wo es nicht an Land gebricht,

Giebt es auch Uebervölkrung nicht.

[…][23]

Der bleibt dem Deutschen lieb und werth,

Und was er drinnen wirkt und schafft,

Bewährt des Deutschen innre Kraft.

Geknüpft an Fürst und Vaterland,

Steht er mit alter Deutscher Treu

In allen Stürmen kräftig bey,

Und weicht vom Vaterlande nicht,

Weil er, bey trüber Gegenwart,

Auf bessre Zukunft ruhig harrt.

Blickt stets sein Fleiß vertrauend hin;

Er spricht, baut es sein täglich Brod:

Den guten Fürsten segne Gott!

Ein ächter Deutscher immerdar;

Wer nicht zu diesen sich gesellt,

Mag ziehen in die neue Welt!

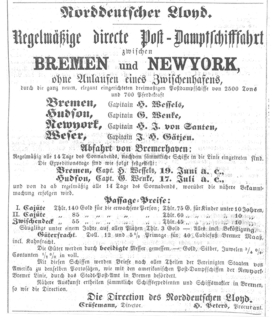

Nach und nach setzte sich der Gedanke durch, dass nur „träge Bürger ziehn“ (s.o.) und die Auswanderung „als ein wahrer moralischer Gewinn für die Gesellschaft zu betrachten“ sei. (OLZ 56 v. 1834/07/15) Anders formuliert, stellte sich die Auswanderung als soziales Ventil für wirtschaftlich und politisch schwache Gesellschaften dar. Dies führte dazu, dass einige Staaten, z. B. auch das Königreich Hannover, Auswanderung wohlwollend duldeten, also Auswanderungspolitik betrieben und in diesem Kontext auch gern Insassen ihrer Armen- und Arbeitshäuser und Gefängnisse sowie politische Gegner verschickten, allerdings mit der Auflage, im Falle der Rückkehr wieder inhaftiert bzw. im Armenhaus untergebracht zu werden. Nicht zuletzt Hannover hat sich dabei hervorgetan, begünstigt durch die unmittelbare Nachbarschaft zu Bremen/Bremerhaven. Hannover hat aber auch den auf eigene Kosten Auswandernden die Staatsbürgerschaft bis zur Einbürgerung in den USA (frühestens 5 Jahre nach der Ankunft) belassen, während z. B. Preußen zum Zeitpunkt der Auswanderung die Staatsbürgerschaft entzog, Rückkehr in die Heimat also vom Wohlwollen der Behörden abhängig machte. So konnten Auswanderung und Rückkehr erschwert werden[24]. Zunehmende Klagen über die Ausbeutung ihrer Staatsangehörigen durch skrupellose Geschäftemacher unter den Auswanderungsagenten und immer häufigere Beschwerden aus Auswanderungshäfen bzw. aus den Zielländern über völlig mittellos gestrandete Auswanderer führten zur Einrichtung einer geregelten Infrastruktur und Gesetzgebung, ohne dass die „Auswanderungsfreiheit“ der (revolutionären) Paulskirchenverfassung (§ 6, Art. I) verbindliches Reichsgesetz hätte werden können. Die Revolution war schon gescheitert, als die „Constitutionelle Nationalversammlung“ noch die „Ausführungsbestimmungen“ diskutierte.[25] Auch begann diese ein gutes Geschäft zu werden. So gut, daß schließlich Auswanderungshäfen wie Bremen und Hamburg sich beklagten, wenn die Auswanderung rückläufig war oder andere Häfen bevorzugt wurden. Beispielsweise verhandelte die Stadt Bremen 1875 mit dem Norddeutschen Lloyd über Möglichkeiten, die Auswanderung über ihren Hafen zu steigern, da die gesunkenen Auswandererzahlen 1874 bereits zu Verlusten im Personen- und Handelsverkehr nach den Vereinigten Staaten und zu sinkenden Aktienkursen geführt hätten. Der ökonomische Aspekt wurde auch in den Zeitungen berücksichtigt, in denen ab den 1850er Jahren regelmäßige Werbeanzeigen für Auswanderungsüberfahrten erschienen.

|

| Anzeige des Norddeutschen Lloyd von April - Juni 1958 in der Oldenburgischen Zeitung (OLZ) |

Die

Verödung

ganzer Landstriche, der

allmählichen Mangel an Arbeitskräften und wehrfähigen Männern und der

Abfluß

von beträchtlichem Vermögen, als nicht mehr nur Bedürftige

auswanderten, führte

auch zu der Überzeugung, dass die Ursachen für die Auswanderung und

nicht, wie

zuvor, die Auswanderer bekämpft werden müssten.

„Oldenburger

Zeitung“ No. 167 vom

14.10.1862:

In der

„Reform“ fragt ein mecklenburgischer Amtmann einen Dorfschulzen:

„Welches

Mittel kann man wohl anwenden, um die Auswanderung

der Mecklenburger nach Amerika zu hemmen, die leider immer

mehr überhand

nimmt?“ Der Dorfschulze antwortet: „Dat geiht ganz licht. Setten Se man

int

Blatt, dat Amerika mecklenborgisch worden ist – da geiht keen Mensch

mehr

rüber.“

Diese

Glosse verweist auf eine Ursache für

die Auswanderung, nämlich die staatliche Repression, auf welche die

Oldenburger

Zeitungen mit viel Häme reagieren konnten, da es ihrer Überzeugung nach

im

Herzogtum keinen Anlaß für Klagen geben konnte, ganz im Gegensatz zu

anderen

deutschen Staaten. Besonders eindrücklich zeigt dies ein Artikel in der

„Volkszeitung für Oldenburg“ No.93 vom 02.11.1853:

Der

Musterstaat Kurhessen

Im

deutschen

Musterstaat, Kurhessen, geht es etwas sonderbar zu.

[…][26]

Das

einzige Glück

des kurhessischen Volkes scheint im Auswandern zu liegen, aber die

Verfassung,

wenigstens die Gesetzgebung, will auch dieses Glück möglichst aufheben

und es

sind deshalb Reskripte erschienen, die so zu sagen Auswanderungs-Spione

anstellen, auf deren Angabe Jedermann in Kurhessen, wenn er über die

Grenze

reisen will zurückgehalten und heimtransportirt werden kann.

Es läßt

sich

aber auch nicht leugnen, daß Grund zu diesem Reskript vorhanden ist.

Auswärtige

Zeitungen haben schon öfter behauptet, daß aus Kurhessen ganze

Dorfschaften

ausgewandert sind, was von Hassenpflugschen Zeitungen als Uebertreibung

angegeben wurde. Jetzt jedoch stellt sich die Wahrheit der Thatsachen

ganz

unbestreitbar heraus. Es sind nicht nur ganze Dorfschaften

ausgewandert, sondern

die leer stehenden armseligen Hütten der Bauern wurden in einzelnen

völlig

verlassenen Dörfern jetzt niedergerissen und die Stätten der

Geflüchteten in

Felder umgewandelt.

Wenn

solche

Thatsachen nicht für das Glück der Hassenpflugschen Regierung sprechen,

so

giebt es keine Beweise von Volkesglück mehr. Es verdienen diese

Thatsachen, daß

man sie öffentlich dokumentire, damit nicht spätern Zeiten gerechte

Zweifel

darüber erhoben werden mögen, ob wirklich im Herzen Deutschlands in der

Mitte

des zivilisirten neunzehnten Jahrhunderts dergleichen gemeinsames

Fliehen aus

dem Vaterlande möglich war. Ob wirklich solche Zustände existiert

haben, daß

sie im Volke die Natur umkehrten und die natürliche Liebe zur

heimathlichen

Scholle, in Verachtung und Haß gegen dieselbe umzuwandeln im Stande

waren.

[...]

In der

That,

es ist charakteristisch, das solch‘ ein Zustand in Kurhessen eintritt:

Entvölkerung nach der Volksbeglückung, und Eides und Treubruch und

Unzucht und

Defraudation in den Reihen der Treubündler des beglückten Musterstaates.

(B.Z.)

Auch

die

religiöse Unfreiheit in

verschiedenen Staaten galt als eine Motivation für die Auswanderung,[27]

welche jedoch ebenfalls in Oldenburg wenig Bedeutung hatte.

Der mit Abstand

wichtigste Schubfaktor war

jedoch die ökonomische Situation in Deutschland, und sie war auch für

Oldenburg

entscheidend. Hierzu gehörten Extremsituationen wie die Notstände in Süddeutschland 1814-17,

die Krisen von

1845-1848, die Revolution 1848/49 und die Rezession zu Beginn der

1850er Jahre,

aber auch wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen wie die Abgabenhöhe,

das

Niederlassungsrecht und die Gewerbefreiheit. Vor allem letztere

forderte eine

Reihe von Autoren als Maßnahme zur Verringerung der Auswanderung aus

Oldenburg;

z.B.:

„Neue

Blätter für Stadt und Land“ No. 51 vom 26.06.1847

[Leitartikel] Einiges

über Auswanderungssucht.

Wenn gleich nicht zu

verkennen ist, das Viele der aus unserm Lande Auswandernden durch

lockende

Briefe, falsche Vorspiegelungen gewissenloser Leute, glänzende

Schilderungen des

Glückszustandes ihrer Angehörigen (die selten der Wahrheit getreu

sind),

bewogen werden, ihr Vaterland zu verlassen und sich nach Amerika

überzusiedeln,

so sind dieses doch nicht die Hauptmotive zur Auswanderung. Der Drang

sich eine

bessere Existenz zu verschaffen, selbst dann, wenn keine ganz

ungünstigen

Verhältnisse vorliegen, ist jedem Menschen eigen, und somit läßt er

Nichts

unversucht, was diesem Drange Befriedigung zu gewähren scheint. Je

beschränkter

aber der Wirkungskreis ist, worin er sich zu bewegen hat, je ungewisser

sind

seine Aussichten, das vorgesteckte Ziel in der Heimath zu erreichen;

und um so

weniger hat man sich zu wundern, wenn der für sein Glück thätige Mann

Amerika

gegen sein Vaterland vertauscht, da in den Freistaaten die

Gewerbefreiheit

jeden unternehmenden Kopfe Gelegenheit an die Hand giebt, auf eine oder

andere

Art sein Heil zu versuchen. Gelingt Manches nicht, so hat er darum

nicht zu

verzagen, es bleibt ihm ja der Weg offen, sich anderswo umzusehen, oder

ein

Anderes zu versuchen, indem er für sein Geld ein Patent zu jeglichem

Geschäfte

erhalten kann.

Wie ganz umgekehrt ist es

hier aber im Oldenburgischen. Bleiben wir zum Beispiel beim Handwerker

stehen.

Ein solcher wünscht sich zu etabliren, hat seine Lehrjahre

durchgemacht, sich

auf Reisen vervollkommnet, das gehörige Betriebscapital nachgewiesen,

der

Militairpflicht genügt und das großjährige Alter erreicht; mithin kann

ihm die

Handwerks-Verordnung nicht entgegen stehen, und er ist glücklich in der

Hoffnung, seinen heiß ersehnten Wunsch nicht abgeschlagen zu sehen. O!

zu

voreilige Freude! – Wäre es dir, glücksuchender Mann, bewußt, welche

Hindernisse dir noch entgegen treten können, ehe du deinen Zweck

erreichst,

gewiß du würdest deine Freude um ein Bedeutendes herabstimmen. Mit der

Einreichung deines Gesuches um Aufnahme als Meister bei dem

betreffenden Amte,

fällst du erst der Gunst deines Amtmanns anheim. Dieser wird, im Fall

du dich

solcher nicht zu erfreuen hast, seinen Bericht an die Regierung so

einzurichten

wissen, daß deine Eingabe mit dem gewöhnlichen, aber inhaltschweren

Worte:

„auf das Gesuch kann nicht

eingetreten werden.“ zurückgewiesen wird. Legst du deshalb nun auch

Recurs ein,

es wird dir selten helfen. Fordert die obere Behörde einen Bericht, so

wird

dieser natürlich so gestellt, daß er die abgegebene Resolution ganz

rechtfertigt. Durch welche Mittel wird sie aber gerechtfertigt? –

Wodurch wäre

allen diesen Plackereien vorzubeugen? Antwort: durch

Gewerbefreiheit. Die in ihrem alten Rechte sitzenden

Gewerbetreibenden würden freilich über Ueberfüllung des Gewerbes durch

die

Gewerbefreiheit schreien, jedoch was thuts? Mag doch Jeder zusehen, wie

er

durch billige humane Behandlung der Eingesessenen sein Brod sichert und

mit den

Mitarbeitern in seinem Fache gleichen Schritt hält. Ist doch der

Gewerbestand

nicht da, damit nur die Ausübenden Nutzen ziehen, nein! des allgemeinen

Wohles

wegen. Geben uns doch andere Staaten den Beweis, daß sich

Gewerbefreiheit mit

den Interessen der Unterthanen bestens verträgt, warum sollen wir

länger den

Ansichten und oft Launen der Beamten ausgesetzt sein, die durch ihre

Machtsprüche uns das Lebensglück zerstören oder erhalten können, je

nachdem wir

verstanden haben, ihre Gunst zu erlangen, oder den graden Weg gehend,

solche

verscherzt haben. Gebt uns Gewerbefreiheit, und nochmals sei es gesagt,

die

Unannehmlichkeiten haben ein Ende.

[…][28]

Es wäre ein Leichtes mehrere

Verhältnisse nachzuweisen, wo es klar wurde, daß das Vorhaben

verschiedener

Personen sich eine Erwerbsquelle zu verschaffen, an dem

Entgegenarbeiten des

Beamten scheiterte.

Auf unsern anfangs erwähnten

Gegenstand, nämlich die Auswanderung nach Amerika, zurückkommend,

bemerken wir

noch, daß eben die Unsicherheit, sich im Vaterlande selbstständig

niederlassen

zu können, Viele veranlaßt auszuwandern; denn wie Mancher unterliegt

dem

einseitigen Gutfinden der Behörde, obgleich er die Mittel besitzt, sich

einen

eigenen Heerd zu gründen! Von Eltern, die ungern das ihnen sonst theure

Vaterland verlassen, und gerne zu den Gebeinen ihrer Voreltern gebettet

werden

möchten, hört man immer nur die Klage: „wir hätten hier noch wohl zu

leben,

aber unserer Kinder wegen müssen wir auswandern, denn diesen bleibt,

wenn sie

sich einem Geschäfte widmen, für die Zukunft nur die Ungewißheit, ob

sie sich

in ihrem Kirchspiele selbstständig niederlassen dürfen. Uns belehrte

die

Erfahrung, daß enorme Schwierigkeiten zu überwinden sind, und will man

im

eigenen Kirchspiel die Kinder nicht wirken lassen, wenn sie Männer

geworden;

wieviel weniger wird es ein fremdes thum.“*) Den Eltern wie den Kindern

ist es

aber darum zu thun, daß letztere nicht auf die Handthierung der

Ersteren

beschränkt sind und in deren Fußstapfen treten müssen,

nein! sie wollen eine bessere Existenz, und können sie

solche in ihrem Vaterland nicht finden, muß Amerika den Ausweg zeigen.

Wer

wollte wohl diesen Leuten unter solchen Umständen das Auswandern

verdenken!

[…]

Alles das vorhin Gesagt

zusammen genommen, muß uns in der Ansicht bestärken, daß die

Erwerbszweige der

Unterthanen im Herzogthum Oldenburg zu beschränkt sind; man gebe uns

Gewerbefreiheit und Wenige werden fortan ihr Vaterland mit Amerika

vertauschen

wollen.

D., im Mai

.....s.

*) Es ist

bezeichnend für unsern Zustand – sagt Immermann (Memorab. I. S.111) -,

daß

deutsche Eltern in den Kindern die Zukunft zu erblicken pflegen, und

zwar die

Segnungen derselben, welche ihnen versagt blieben.

A.d.R.

In

diesem

Zusammenhang wurde, wie auch

oben, immer wieder auf die Vereinigten Staaten als Vorbild verwiesen.

Insbesondere die mangelnden Chancen, in der Landwirtschaft zu eigenem

Besitz zu

gelangen, wurden beklagt und die Aufteilung der Großgrundbesitze bzw.

die

Kolonisierung der brachliegenden Moorgebiete gefordert, welches nach

und nach

auch von der Regierung realisiert wurde.

Die Auswanderung

wurde durchaus

differenziert betrachtet, nicht nur innerhalb des gesamten

Meinungsspektrums.

Oft stellte ein Autor sowohl die positiven als auch die negativen

Seiten dar.

Mit Bedauern wurde jedoch immer wieder die verpasste Chance betont,

dass mit

der Vielzahl der Auswanderer eine blühende deutsche Kolonie gegründet

werden

könnte, wenn es nur gelänge, die Wanderungsbewegungen entsprechend zu

steuern.

„Oldenburger Zeitung“ No. 106 vom

08.07.1858

Julius Fröbel, über deutsche

Auswanderung.

(Beschluß) [29]

[…]

In

allen

Beziehungen aber, den national-ökonomischen wie den politischen,

entspricht die

deutsche Auswanderung auch nicht entfernt den Erwartungen, welche

Deutschland

von den vortheilhaften Rückwirkungen eines solchen Menschenbeitrages

zur

Bevölkerung und Cultivirung außereuopäischer Länder unter anderen

Verhältnissen

hegen dürfte. Die deutsche Nation sendet eine Menschenmenge aus, welche

hinreichend ist, der nordamerikanischen Union in jedem Jahre einen

neuen Staat

hinzuzufügen, - sie sendet eine Menschenmenge aus, welche hinreichend

wäre, in

zehn Jahren Central-Amerika in ein deutsches Land zu verwandeln. Von

den

national-ökonomischen und politischen Folgen, die ein solches Resultat

nach

sich ziehen würde, ist natürlich unter gegenwärtigen Umständen kaum ein

Schatten zu spüren. Wirft man also die Frage auf, wodurch Deutschland

um einen

so großen Theil der ihm aus seiner Auswanderung eigentlich zukommenden

Vortheile betrogen wird, so ist die Antwort einfach: Dadurch, daß die

deutsche

Auswanderung, anstatt sich an passendem Orte zu eigenen Kolonien zu

sammeln,

sich unter anderen Bevölkerungen zerstreut.

Unter anderem zu

diesem Zweck wurde eine

Vielzahl von Auswanderungsvereinen gegründet mit Kolonisationszielen in

verschiedenen Weltgegenden, auch in Osteuropa und Afrika, vor allem

aber in

Süd- und Nordamerika, hier beispielsweise die Adeligen-Kolonie in Texas.

Diese

Vereine

und Gesellschaften arbeiteten

mit unterschiedlichen Schwerpunkten in vielfältigen Bereichen. Sie

vermittelten

im Heimatland die Schiffspassage, erleichterten die notwendigen

Behördengänge

und den Verkauf der zurückgelassenen Güter sowie den Ankauf von Land in

den

Zielländern und unterhielten in den Auswanderungshäfen die sogenannten

Auswanderungshäuser, in denen die Wartezeiten bis zur Abfahrt

überbrückt werden

konnten. Vor Ort, d.h. im Zielland, dienten sie als Anlaufstellen und

Kontaktbörsen für die Einwanderer und berieten diese in sämtlichen

Lebenslagen.

Sie veröffentlichten Publikationen und Zeitungen zum Thema Auswanderung[30],

regelmäßige Berichte über die Höhe der Einwanderung und die Situation

im

Einwanderungsland, z. B. über den aktuellen Arbeits- und Berufsbedarf,

sowie

allgemeine Ratgeber für die Auswanderer. Vieles hiervon, insbesondere

Warnungen, findet sich in den Zeitungen wieder.

Das

Amerikabild im

Besonderen

Größere

Bedeutung in der

Presseberichterstattung bekamen die Vereinigten Staaten erst in den

1830er

Jahren, während sie zuvor nur vereinzelt oder mit Kurznachrichten und

im

Vermischten präsent waren. Dies gilt für die gesamte deutsche Presse,

was

beispielsweise dadurch deutlich wird, dass die „Augsburger Allgemeine

Zeitung“

erst 1833 eine eigene Rubrik für die Vereinigten Staaten einrichtete,

während

diese zuvor unter „Amerika“ eingeordnet wurden.[31]

In diesem Zeitraum wurde ebenfalls eine Vielzahl von Spezialzeitungen

zu

Amerika gegründet.[32]

Ein Zusammenhang mit der gesteigerten Auswandererzahl scheint

offensichtlich.

Eine weitere Ursache hierfür ist aber sicherlich auch die Entwicklung

der Vereinigten

Staaten zu einer Weltmacht, die sich zunehmend in europäische Belange

einmischte. Während noch 1814 eine englische Zeitung den Krieg mit den

Vereinigten Staaten als unbedeutend im Vergleich mit den europäischen

Belangen

einstufte,[33]

wurde 1853

bei der Koßta-Affäre deutlich, welches Gewicht diese in der

Zwischenzeit

erlangt hatten. Die Verhaftung des Ungarn Koßta in der Türkei durch die

österreichische Regierung führte zu schweren diplomatischen

Verwicklungen, da

die Vereinigten Staaten Koßta, der 1851 einen Antrag auf Einbürgerung

gestellt

hatte, als Staatsbürger betrachteten. Überdies nutzten sie die

Möglichkeit,

sich als Schutzmacht der Türkei zu profilieren. Die „Volkszeitung für

Oldenburg“ zitierte den russischen Zaren mit der bezeichnenden Aussage:

„Sagen Sie dem Kaiser von Oesterreich, daß,

je rascher er die Sache fallen läßt, es desto besser für ihn ist; die

Amerikaner werden schnell genug herüberkommen, man braucht sie nicht

erst

einzuladen.“ (VOL 80 v. 1853/10/02) Das Ergebnis war die

Freilassung und

Abschiebung Koßtas nach Frankreich.[34]

Während des

amerikanischen Bürgerkrieges

war das Interesse schon

so groß, dass

es möglich ist, diesen bis in die Frontverläufe allein durch das

Studium der

täglichen Zeitungsartikel zu verfolgen. Seine Bedeutung schätzte ein

Reporter

der „Wiener Presse“ als „das größte

Ereignis, welches sich in dem halben Jahrhundert zugetragen hat, das

dem Wiener

Congresse folgte.“ (OLN 63 v. 1865/05/28)[35]

Für die Oldenburger Zeitungen handelte es sich einhellig um einen Kampf

für die

Freiheit und gegen die Sklaverei,[36]

dessen Ergebnis auch in Europa von Bedeutung sein sollte: „Fortan tritt in alle politischen Verhältnisse ein

neues Element, die

gewaffnete, siegreiche Demokratie.“ (OLZ 108 v. 1865/05/10)[37]

Diese Einschätzung kann durchaus als Warnung an die eigenen Regierungen

in

Deutschland interpretiert werden und verweist auf eine weitere

entscheidende

Ursache für die Attraktivität der Vereinigten Staaten als

Zeitungsthema: der

Umstand, dass das dortige Geschehen und die Verhältnisse dazu dienen

konnten,

die Bedingungen und die Politik in der eigenen Heimat zu kritisieren,

ohne

zensiert zu werden.

Dass es nicht

ohne Widerspruch bleiben

konnte, wenn die Vereinigten Staaten dem „Vaterland“ als Vorbild bzw.

als

Spiegel präsentiert wurden, liegt nahe, wenngleich sich der

herausgeforderte

Patriotismus mitunter bis ins Obskure verstieg. So provozierte eine

rein

botanische „Beschreibung der in

Nordamerica befindlichen dreyerlei Eichenarten“ (OLB 50 v.

1829/12/15) die

mit der Frage endete, ob deren Anbau auch in Deutschland empfehlenswert

wäre,

eine empörte und sehr umfangreiche Erwiderung, die in der Essenz

gipfelte: „Wenn es in unserer Gegend bloß auf

die Bäume

[…] ankäme, so möchte ihre Anzucht etwas für sich haben; allein hier

entscheidet

der innere Werth die Anzucht, und in Betreff dieses sind sie unseren

Eichen

nicht gleichzustellen“. (OLB 30 v. 1830/07/27)

Dieses

Muster

der kontrastierenden

Berichterstattung zieht sich in unterschiedlicher Gewichtung, je nach

politischer Ausrichtung der Zeitung, durch sämtliche Themenbereiche und

über

die gesamte Zeitdauer.

Als besonders

attraktiv und als

nachahmenswertes Vorbild wurden in der Regel die bürgerlichen

Freiheiten und

die politische Gleichheit in den Vereinigten Staaten hervorgehoben.

Bezeichnend

ist die kurze Geschichte im „Vermischten“ der „Oldenburger Zeitung“

No.243 vom

17.10.1865:

Eine noch unbekannte Lincoln-Anekdote

bringt die Bresl.Ztg.:

Ein preußischer Lieutenant, der wegen Schulden sein Vaterland und

seinen Dienst

hatte verlassen müssen, wußte sich eine Audienz bei dem Präsidenten

Lincoln zu

verschaffen und erhielt, da er im Uebrigen ein intelligenter und

anstelliger

Mann war, die Zusicherung einer Lieutnantstelle in einem

Reiterregiment.

Hierüber ganz entzückt, glaubte er schließlich auch nicht verschweigen

zu

müssen, daß er einem der ältesten preußischen Adelsgeschlechter

angehöre. „Oh“

sagte der alte Abraham, „das wird Ihnen in Ihrem Fortkommen hier gar

nicht

hinderlich sein.“

Ebenfalls

hervorgehoben wurde die religiöse

Freiheit in den Vereinigten Staaten, im Gegensatz zu den

Einschränkungen, die

in vielen deutschen Staaten beklagt wurden. Aber auch dies wurde in den

Zeitungen nicht nur positiv gesehen:

„Neue Blätter für Stadt und Land“

No. 27 vom

07.04.1849

Amerikanische Zustände.

Der

treffliche

Verfasser des „deutschen Protestantismus“, eines Buches, in dem uns der

treueste Spiegel unsrer Sünden und Schwächen vorgehalten wird, Friedr.

Hundeshagen, sagt in einer kleinen Broschüre: Das deutsche Parlament,

über die

Nord-Amerikaner, unter denen er zehn Jahre gelebt, Folgendes:

Wir finden in den Vereinigten Staaten, deren Bevölkerung ehemals fast ausschließlich aus streng religiösen, rechtlichen Bewohnern bestand, wenig, fast keine Treue, keinen Glauben mehr, wir finden zwei, wenn nicht drei Fünftheile der Bevölkerung in völliger Unbekanntschaft mit dem Christenthum, wirklich existirt die Kindertaufe dort gar nicht, auch nicht bei den Sekten, daneben sehen wir religiöse Heuchelei und Fanatismus.

[…]

Man gab zuerst die Religion

frei, statt festzusetzen, es müsse jeder einer kirchlichen Gemeinde

angehören,

welcher er auch wolle, und eine religiöse Erziehung erhalten. Daraus

folgte

Heidenthum und Ruchlosigkeit; denn wo keine Religion, ist auch kein

Eid, kein

Recht.

[…][38]

Als

religiöse

Gruppe wurden vor allem die

Mormonen negativ dargestellt, mit heftigster Kritik an der Polygamie,

aber auch

an den Bemühungen um politische Unabhängigkeit und eigenständige

Gesetzgebung

in den Mormonensiedlungen in Utah.[39]

Eine zu große staatliche Sorglosigkeit wurde gegenüber den

Machtansprüchen der

katholischen Kirche beklagt.[40]

Verschiedene religiöse Ausprägungen wurden jedoch nur belächelt, zum

Beispiel

die Ausbreitung des Hexenglaubens in Pennsylvania (OLZ 52 v.

1853/04/03), das

Auftreten einer „Negerin als Messias“ (OLZ 34 v. 1847/04/27) oder die

Zunahme

des Spiritismus:

„Der

Beobachter“ No. 126 vom 26.10.1852

Amerikanische Geisterseher.

Es ist für die geistige Entwicklung

der amerikanischen Bevölkerung ein sehr beschämendes Zeugniß, daß die

Secten

der Spiritualisten oder Geisterseher sich täglich vermehren, selbst

unter den

besseren Classen der Gesellschaft Proselyten werben, mit ihrem Wahnsinn

auf

offenem Markte auftreten, und mit demselben eigene Journale füllen. Am

30. des

vorigen Monats hielten sie längst angekündigtes Meeting in Worcester,

und die

Scenen, die dabei auftauchten, wären selbst für ein Irrenhaus noch zu

barok

gewesen. Zuerst wurde ein Mr.Davis der Versammlung vorgestellt, als ein

Mann,

den der „Geist“ zu wiederholten Malen mit einem Besuche beehrt hatte,

und der

einen getreuen Bericht über seine Zwiegespräche mit dem „Geiste“

abzustatten

bereit sei. Der Fall war selbst für diese Versammlung, die doch

ohnedies aus

lauter Geistersehern bestand, abnorm, denn Mr.Davis erzählte, er sei,

wie

Keiner vor ihm, so glücklich gewesen, einen ganzen Geistercongreß

gesehen zu

haben.[…][41]

– Ein

anderer Namens Mr.Hewitt las eine Mittheilung von J.Hancock’s

Privatgeist,

bestätigt durch die Privatgeister der Herren Washington, Franklin,

Henry u.s.w.

Darin wird Mr.Spear als eine Art von Heiland der sündigen Welt

angekündigt.

Dazwischen rief eine Frau von der Gallerie, die auch viel mit Geistern

zu thun

hatte: O könnte ich meine Erlebnisse seit meinem zwölften Jahre

verkünden! Thut

Buße, denn der letzte Tag bricht an! Dann erhob sich ein breitmäuliger

Schotte

und rapportirte, eben sei Mr.Hancock’s Geist bei ihm gewesen und habe

sich über

einige Unrichtigkeiten in dem zu Anfang der Sitzung vorgelesenen

Berichte

beschwert. Eine Dame las eine Mittheilung von einem Geiste in Ohio vor.

Ein

anderes Mitglied schilderte die Ehe als die Wurzel alles Unheils; und

während

all dieser Wahnsinn vorgetragen wurde, sah man einzelne Männer und

Frauen, „die

eben mit ihrem Geiste in Widerspruch waren, sich wie Rasende geberden,

sich im

Kreisel drehen und die furchtbarsten Grimassen schneiden“. Der

Präsident

scheint noch der Vernünftigste gewesen zu sein, denn er hat zu

wiederholten

Malen dem tollen Treiben Einhalt zu thun. Vergebens. Die Geister

geberdeten

sich darum nur noch wüthender. Die Sitzung schloß wie sie angefangen

hatte. Die

Majorität der Geister scheint sich für den Weltuntergang ausgesprochen

zu

haben. Doch kam es zu keiner entscheidenden Abstimmung und die nächste

Versammlung auf den December angesagt.

Die

weite

Verbreitung von Verbrechen wurde

jedoch immer als Problem angesehen und sehr häufig beschrieben. Der

Stolz auf

die Freiheit in Amerika sei geradezu unbegründet, da die oberste Gewalt

in den

Händen von Verbrechern und Gesindel liege und dieser „Despotismus

(sei) schlimmer

als derjenige Rußlands oder Frankreichs“. (OLZ 204

v.1858/12/30)[42]

Aber auch Mordfälle, Lynchverfahren und Ähnliches entgingen nicht der Ironie:

„Oldenburger Zeitung“ No. 64 vom

26.04.1859

Amerika. – Newyork,

7.April […]

Der

„Nationalztg.“ wird aus Newyork

geschrieben: In manchen einzelnen Wochen geht es hier im Mordgeschäft

ziemlich lebhaft zu, wie nur etwa in London vor 50

oder 100 Jahren. Von Mittwoch den 30.März einschließlich sind hier in

der Stadt

Newyork nicht weniger als 16 Morde, Todtschläge oder Verwundungen durch

Stich-

und Schußwaffen weggekommen – macht jeden Tag im Durchschnitt zwei. Das

ist

freilich viel, indessen, wenn wir die Einwohnerzahl der Stadt in runder

Summe

auf 700.000 Seelen rechnen, bleiben doch noch immer 699.984 übrig, die

in

dieser Woche nicht ermordet, nicht erschlagen und nicht verwundet

worden sind.

So sehr lebensgefährlich ist es also immerhin nicht.

Als eine Ursache

hierfür wurde das

Justizwesen dargestellt. Ebenso wie die Politik erschien es korrupt,

chaotisch

und wenig effizient. Das politische Vorbild der Vereinigten Staaten

wurde zudem

durch den Umgang mit den Minderheiten in Frage gestellt. Spezifische

Modethemen

sind erkennbar: 1844 beispielsweise die europäischen Einwanderer, in

den 60er

Jahren die Sklaven und in den 70er Jahren zuerst die Indianer und dann

die

chinesischen Einwanderer.

„Oldenburgische Zeitung“ No. 64 vom

09.08.1844

Ausland

Cincinnati, 19.

Juli

(S.M.) Die Zwistigkeiten zwischen den National-Americanern und den

Irländern zu

Philadelphia hätten hier beinahe Veranlassung zu ähnlichen Auftritten

gegeben.

Statt der Irländer ist aber hier die Aufregung gegen die Deutschen

gerichtet,

welche fast den dritten Theil der Bevölkerung Cincinnati’s bilden und

von den

Natives längst mit neidischem Auge betrachtet wurden. Da sie aber

friedfertigerer Natur sind, als die Kinder Erins, und mehrere

wohlbewaffnete

und einexercirte Militaircompagnien auf den Beinen haben, so haben sich

ihre

Gegner noch nicht an sie gewagt. Es ist aber durchaus nicht

unwahrscheinlich,

daß es bei den nächsten Wahlen zu einem Ausbruch kommen wird. Man geht

jetzt

auch damit um, das Naturalisirungsgesetz aufzuheben und den irischen

und deutschen

Einwanderern das Stimmrecht zu entziehen. Nach der

Unabhängigkeitserklärung von

1776 sind zwar alle Menschen frei und gleich, aber man bleibt hier

lieber bei

der Theorie stehen, da man die Praxis etwas unbequem findet.

Ebenso

wie die

Vorliebe für Mordgeschichten

fällt die Häufigkeit von Berichten über Schiffs- und Eisenbahnunglücke,

Feuersbrünste, Epidemien und Klimakatastrophen auf, die als Indizien

für die

Oberflächlichkeit und den Leichtsinn der Amerikaner gesehen und als

Argumente

gegen die wirtschaftliche und vor allem technologische

Leistungsfähigkeit der

Vereinigten Staaten angeführt wurden.

„Oldenburger Zeitung“ No. 236 vom

10.10.1871

Vermischtes.

„Man hat jetzt“, schreibt

eine Newyorker Zeitung, „ein allerliebstes Spielzeug erfunden: es ist

dies ein

kleines Dampfschiff, welches, auf Wasser gesetzt, eine kleine Strecke

fährt,

dann mit einem gehörigen Knall explodiert und die Trümmer kleiner

Puppen dem

Beschauer ins Gesicht wirft. Durch dieses sinnreiche Spielzeug sollen

die

Kinder schon frühzeitig an dergleichen Unglücksfälle, die ihnen ja

täglich

passiren können, gewöhnt werden.“

„Oldenburger Zeitung“ No. 81 vom

23.05.1854

Vermischtes.

- Newyork,

30.April. Der Frühling bezeichnet heuer seinen Beginn mit furchtbaren

Stürmen. Noch treiben ein Menge Menschenleichen und Schiffstrümmer an

unsern

Küsten, noch ist nur ein Theil der 240 Unglücklichen aufgefunden, die

auf dem

„Powhattan“ von Havre nach Amerika fuhren und bei Long Beach

Schiffbruch

litten, als uns gestern ein Orkan, von einem heftigen Gewitter

begleiteter

Sturm heimsuchte.[…][43]

– Unsere Stadt ist übrigens in tiefer Trauer. Vom Cityhall, dem

Stadthause, und

andern öffentlichen Gebäuden wehen Flaggen, halbmasthoch aufgezogen.

Ein großes

feierliches Leichenbegängnis, das nächsten Sonntag Statt findet, wird

eine

große Anzahl unserer Bürger, die am 25. bei einer Feuersbrunst auf

Broadway ihr

Leben auf eine heldenmüthige Weise aufopferten, ehrenvoll zu Grabe

geleiten.

[…] Das Unglück, durch das unerwartete Einstürzen einer Mauer

veranlaßt, führte

auf den Leichtsinn und die Gewissenlosigkeit, mit welchen hier große

Gebäude

ohne hinlängliche Grundfesten und sonstige Vorsicht aufgeführt werden,

um ohne

Rücksicht auf die allgemeine Sicherheit so rasch als möglich der

Speculation zu

dienen. Diese gewissenlose Praxis wurde bei den Untersuchungen dieses

entsetzlichen Unglücks gebührend hervorgehoben, und es soll in Zukunft

der

unbeschränkten Freiheit der Bauführer ein Damm gesetzt werden. […]

Dennoch

wurde

auch hier mit viel Neid auf

die Vereinigten Staaten geblickt; z.B. in Bezug auf die Art und Weise, „wie man in Amerika Eisenbahnen baut“,

deren Effizienz zu einem Vergleich mit Deutschland einlud:

„Es

dürfte ein kleines interessantes Rechenexempel abgeben, wenn man nun

in Beziehung auf den Bau der Bremen-Heppenser Eisenbahn, als die uns

zunächst

liegende, fragt: Wie viel würden die Amerikaner nach obigen

Ausführungen Tage

gebraucht haben, um die genannte Linie fertig zu stellen und wie viel

hätte man

wohl Zeit gebraucht, um die Bahn nach dem Stillen Meere nach der bei

uns

üblichen Methode zu bauen? Um Antwort wird gebeten!“ (OLN 70 v. 1867/08/31)[44]

Auch die

Finanzentwicklung der Vereinigten

Staaten von 1846 bis 1855 führte dazu, daß diese als „der

glücklichste, gedeilichste, wohlgeordnetste Staat […], der mit

Grund von Europa nicht ohne gewisse Scheelsucht betrachtet wird“.

(VOL 90

v. 1855/08/01)

Immer neue und größere Goldfunde

sowie später die

entdeckten Öl-Vorkommen machten die Vereinigten Staaten zu einem

Synonym für

Reichtum. So betitelte „Der Beobachter“ einen Bericht über die

Möglichkeiten

der Moorkultivierung mit „Torf-Californien

oder Goldgruben im Moor“. (Beo 85 v. 1854/10/28)

Von „Millionären“

wurde berichtet, „die wie Pilze aus dem

Boden schießen“ (OLZ 47 v. 1867/02/25) und die keine anderen

Sorgen hätten

als ihr Geld auszugeben:

„Oldenburger Zeitung“ No. 293 vom

16.12.1864

Vermischtes.

* Ein

Brief

aus San Francisco im „Philadelphia

Demokrat“ schildert in ergötzlicher Weise, wie der plötzliche Reichthum

manche

Leute, die von ihm heimgesucht werden, in Verlegenheit bringt. „Einige

hundert

wohlgekleidete Männer, welche monatlich an 1000 bis 20.000 Dollars aus

ihren

Goldgruben beziehen, dämeln in der Stadt umher und wissen nicht, was

sie mit

sich anfangen sollen. Die meisten waren vormals Arbeiter, welche es

sich sauer

genug werden ließen. Jetzt fühlen sie sich im hohen Grade unbehaglich,

denn

seitdem sie die Schaufel und die Spitzhacke aus der Hand gelegt, haben

sie ein

ganz anderes Leben begonnen. Aber ihr größtes Unglück besteht darin,

daß sie

nicht wissen, wo sie ihr Geld los werden sollen. Allerdings trinken sie

den

besten Wein, rauchen die besten Cigarren, und speisen vortrefflich, das

Alles

kostet jedoch nicht viel. Aber in San Francisco giebt Geld allein noch

nicht

einem Manne den Anspruch auf Verkehr in der guten Gesellschaft und für

diese

fehlen ohnehin den meisten Neureichen die Vorbedingungen. Ein plötzlich

reich

gewordener Mann wird in den östlichen Staaten als ein Shoddy

bezeichnet, in Californien

aber als Washoe (nach den reichen Washoegruben). Vielen Leuten kann man

kein

anderes Verbrechen zum Vorwurf machen, als daß sie monatlich 10.000

Dollars

Einkünfte haben. Ich kenne Einen, den das Mißgeschick betraf, von

seinem

verstorbenen Bruder obendrein monatlich 12.000 Dollars zu erben, und er

ist

darüber untröstlich. „Was soll ich nun anfangen?“ sprach er. Ich

entgegnete:

„Kaufen Sie sich eine gute Bibliothek, kaufen Sie sich auch eine Yacht,

treiben

Sie Fischfang, werden Sie Jäger, machen Sie Reisen, lernen Sie andere

Länder

kennen, erfreuen Sie sich an der Kunst, namentlich an schönen Gemälden,

oder

bauen Sie sich ein schönes Haus und treiben Sie Landwirthschaft. Auf

solche

Weise können Sie sich die Zeit vertreiben.“ Der Unglückliche gähnte und

sprach:

„Das Jagen macht mir kein Vergnügen, auf das Fischen verstehe ich mich

nicht,

zum Ackerbau habe ich keine Lust, beim Lesen habe ich Langeweile und

ein

Gemäldekenner bin ich auch nicht.“ – Der Briefschreiber versichert, daß

er

diese Unterredung buchstäblich wiedergebe: er rieth dem Washoe – sich

zu

ersäufen, dann habe alle Qual ein Ende.

Dies hat

sicherlich bei einer Vielzahl von

Einwanderern allzu optimistische Vorstellungen vom schnellen Reichtum

ausgelöst. Die tatsächlichen Verhältnisse sowie die gesellschaftlichen

und

politischen Positionen der Deutsch-Amerikaner waren verständlicherweise

ein

Schwerpunkt der Zeitungen in ihren Berichten über die Vereinigten

Staaten und

vermutlich auch von besonderem Interesse für Auswanderungsaspiranten,

so dass

diesem Aspekt hier ein gesondertes Kapitel gewidmet wird.

Das

deutsche Element in Amerika

Der Begriff „Adoptivvaterland“ (OLZ 8 v. 1863/01/10) ist für das 19.Jahrhundert eine treffende Charakterisierung des Verhältnisses der Deutsch-AmerikanerInnen zu den Vereinigten Staaten. Wohl waren sie bemüht, schnell „gute Amerikaner“ zu werden, aber gleichzeitig behielten sie eine enge emotionale Bindung an Deutschland. Daß sich die jeweilige Selbstdefinition je nach den äußeren Verhältnissen ändern konnte, wird bei einem der prominentesten Deutsch-Amerikaner, Friedrich Hecker[45], deutlich. Bei der Betonung der Leistungen der Union während des Bürgerkrieges sprach er das „gewuchtige Wort […]: Ich bin ein Amerikaner!“ (OLZ 150 v. 1865/06/30)[46] Angesichts der deutschen Reichsgründung und des Sieges über Frankreich war er „als Deutscher mit Freude und Stolz erfüllt“. (OLZ 41 v. 1871/02/17)

Insbesondere bei letzterwähnter Gelegenheit, während des deutsch-französischen Krieges 1870/71, wurde die Bindung der Deutsch-AmerikanerInnen an das Stammvaterland deutlich. Die Loyalitäts- und Solidaritätsbekundungen reichten von aufmunternden Gedichten, Spendensammlungen und ausgelassenen Siegesfeiern[47] bis hin zur Rückkehr zwecks freiwilliger Kriegsdienstmeldung; letzteres allerdings nur sehr vereinzelt. Diese Haltung der doppelten Loyalität (dem Adoptivvaterland und dem Stammvaterland gegenüber) wurde erst unmöglich mit dem Eintritt der USA in den 1. Weltkrieg als Gegner Deutschlands (1917). Von diesem Zeitpunkt an kann auch erst von einer vollständigen Assimilierung der Deutsch-AmerikanerInnen gesprochen werden, auch wenn Die Deutschen in den Zeitungsberichten im 19.Jahrhundert regelmäßig als diejenige Einwanderer-Nationalität bezeichnet werden, die sich am schnellsten und gründlichsten amerikanisiert habe: „Wohin der Deutsche kam, fügte er sich […] in die Verhältnisse ein; so lange das heutige Newyork den Holländern gehörte, verwandelte er demüthig seinen deutschen Namen in einen holländischen, wie er ihn später dem Englischen anschmiegte.“ (OLZ 80 v. 1868/04/04)[48]

Dies mag auch hinsichtlich der Anpassung des Namens und der Färbung der Sprache zutreffen, eventuell auch hinsichtlich der Übernahme des Geschäftsgebarens der Amerikaner, aber andererseits gab es eine Vielzahl politischer und gesellschaftlicher Vereinigungen mit vielfältigen Bestrebungen zur Wahrung und Stärkung des deutschen Elementes in den Vereinigten Staaten. Zu deren, in den Zeitungen dokumentierten, Tätigkeiten gehörten Aktionen zur Einführung der deutschen Sprache als Unterrichtsfach[49], die Gründung deutscher Turnervereine oder ein plattdeutsches Volksfest:

„Oldenburger Zeitung“ No. 240 vom

14.10.1875

Das erste Plattdeutsche Volksfest

in Newyork.

Am

6-10.

September d.J. feierten in Newyork die Deutschen aus Norddeutschland

bekanntlich ein Erstes großes allgemeines Plattdeutsches Volksfest. Es

liegt

uns darüber der Bericht eines Oldenburger jungen Freundes vor, welcher

die

Reise von Baltimore nach Newyork mit einigen 80 anderen strammen

Burschen zu diesem

Fest unternahm. Das für dieses Fest aufgestellte Programm ist natürlich

nur mit

amerikanischem Maßstabe zu messen, es fehlt uns Europäern und

namentlich uns

Deutschen, für die Großartigkeit dieses Volksfestes vollständig der

Begriff.

Das Fest zur Einweihung des Hermanndenkmals im Teutoburger Walde,

welches wir

im verflossenen Sommer mitfeierten, und welches eine erkleckliche

Anzahl von

Menschen auf die Beine brachte, kann den Vergleich an versammelten

Menschenmassen und der entwickelten großartigen Pracht und Festlichkeit

nicht

im Entferntesten bestehen. – Da die Entfernungen für den Festzug,

welcher sich

am 6. Sept. durch die Straßen Newyorks bewegte, sich für eine Menge von

Theilnehmern zu groß erwiesen, waren für diese über 1000 offene

Droschken engagirt,

so daß auch weniger geübte Fußgänger sich an dem Zuge betheiligen

konnten.

Unsere Oldenburger Freunde, welche sich von B. aus einer größeren

Gesellschaft

junger Bremer angeschlossen hatten und unter Bremer Fahne fuhren,

erhielten

mehrfach, vermuthlich von Bremer Damen, große allmächtige

Blumenbouquets

zugeworfen und aus der Menge, die auf den Straßen dem Zuge zusahe,

erscholl zum

Oeftern der Zuruf „Da sind de Bremers! Hepp! Hepp!“ Nach zweistündiger

Fahrt

durch die Stadt kam man endlich an den Hudson, wo das Uebersetzen des

Zuges

nach Hoboken durch sieben der großen Dampfer vermittelt wurde. Es

fahren alle

drei Minuten solche Dampfer. Hier auf dem Festplatze fand die

Bewirthung statt

und zerstreute sich dann die Menge zu den allgemeinen Belustigungen,

wie sie

auch in kleineren Verhältnissen die Volksfeste in Deutschland bieten.

Am 3.

Tage des Festes wurde in einem deutschen Bauernhause, welches zu diesem

Zwecke

neu erbaut und Tags vorher eingeweiht war, eine Bauernhochzeit nach

deutschem

Brauch gefeiert. An diesem Tage sind über 70.000 Menschen auf dem

Festplatze

gewesen. Das Entree kostete 25 Cents. Das Comite soll so viel kleines

Papiergeld eingenommen haben, daß man dasselbe in kleine Kisten

verpacken

mußte, um es zu transportiren.

An

unsere

Oldenburger Landsleute erging in einem öffentlichen Blatt nachfolgende

Aufforderung zur Betheiligung an dieses Fest:

To dat Plattdütsche Volksfest

Schützenpark, Union Hill, N. J.,

an’n 6., 7., 8., 9. und 10 September.

Jungens, nu lat mal fast us tosamenstahn,

Un All‘ nah dat Plattdütsche Volksfest gahn,

Dat ward gewiß Keenen von Ju verdreten,

Mal wedder sin ollen Frünn‘ to begröten.

Van Jever, Butjadingen, Ammerland,

Van Oldenburg, wo wie jo All‘ bekannt,

Van Brake, Old Münsterland, Delmenhorst,

Gewiß, se kamt All‘ und stillt eren Dorst.

Un wat Good’s gift dar to trinken un äten,

Könnt singen un klönen und ok mal scheten,

Bi Krischan Büsing is’t Hauptquarteer,

Dar spält Harfenisten ’n Lustigen vör.

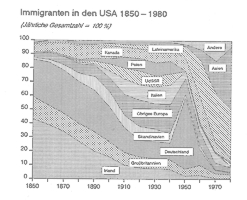

Die

deutschen

Einwanderer stellten zwar erst ab Mitte der 1870er Jahre die größte

Emigrantengruppe (zuvor waren dies die Iren: siehe oben die Graphik

„Immigranten in den USA 1850-1980“), aber schon zuvor gab es an vielen

Stellen

des ländlichen Mittleren Westen und westlich darüber hinaus, z. B. in

Nebraska,

nach dem „Philadelphia Democrat“ Regionen, in denen man einen „Dolmetscher“ benötigte, um sich als

Amerikaner zu verständigen. (OLZ 197 v. 1867/08/23) Auch andere Staaten

waren

beliebte Siedlungsgebiete der Deutschen: „Wenn

es so fortgeht […] so werden die Deutschen, welche jetzt schon die

Mehrheit

haben, zuletzt ganz Wisconsin in Beschlag nehmen.“ (OLZ 187

v. 1871/08/14)

In Cincinnati waren sie so zahlreich, dass es Stadtviertel namens

„Deutschland“

und „Rheinbezirk“ („Over the Rhine“) gab. Die meisten „deutschen“

(landwirtschaftlich geprägten) Siedlungen befanden sich in den West-

und

Mittelstaaten. Sie wurden durchgängig als besonders schön, besonders

gepflegt

und aufblühend geschildert. Und natürlich wurde auch ein

„Neu-Oldenburg“

gegründet[50]:

„Neue Blätter für Stadt

und Land“

No. 72 vom

06.09.1845

Kleine

Chronik

Neu-Oldenburg in Nordamerika. – Das „Wiskonsin-Banner“, die zu Milwaukin im Wiskonsin-Territorium erscheinende deutsche Zeitung, bringt in Nr.24 vom 15.Febr.d.J. folgende Nachricht:

„Im Washington-County wachsen jetzt die Städte wie Pilze aus der Erde; fast jede Woche bringt uns die Nachricht von einer neu angelegten Stadt. So sind seit kurzem am Cedar-Creek drei neue Städte entstanden; alles geht da mit Steam, und die Bewohner für diese Städte werden binnen Kurzem per Dampf anlangen. Die Namen der erwähnten Städte sind: Cedarburg, Neu-Oldenburg und Kerncastle. Ueber die beiden ersten können wir aus Mangel näherer Nachweise bis jetzt blos berichten, daß sie nahe bei einander ausgelegt sind, und daß die Herren Hilgen und Schröder in der zweiten eine große Mühle gebaut haben.“Dieses

Neu-Oldenburg wird von etwa 20-25 Butjadingern, größtentheils aus

Rodenkirchen,

Esenshamm und Blexen, gegründet sein. Nach Privatmittheilungen sind

alle

zufrieden und haben das feste Vertrauen, etwas vor sich bringen zu

können. Sie

finden sich leicht in die dort herrschenden freien Institutionen, doch

schreibt

kein Einziger, ohne mit der größten Innigkeit Alt-Oldenburgs zu

erwähnen.

Ein Spaßvogel will durch Taubenpost die Nachricht erhalten haben, daß die Gründer von Neu-Oldenburg die alt-oldenburgische Städte-Ordnung dort hätten einführen wollen, daß jedoch dies vom Gouvernement verboten wäre, weil – die erwähnte Städteordnung zu liberal wäre für Nordamerika.

|  |

|  |

| Karte von Ray Township in Franklin County/IN mit der Stadt Oldenburg (Beers, 1882). Gesamtansicht bei "Oldenburg in Amerika". | |

Entsprechend der beruflichen

Herkunft der Einwanderer

lebten die meisten

Deutsch-AmerikanerInnen auf dem Land und waren in der Landwirtschaft

tätig.[51]

In den Städten waren ganze Wirtschaftszweige in deutscher Hand,

insbesondere

die des Brauerei-Gewerbes und der Gaststätten. Diese Vorliebe der

Deutschen

wurde häufig angesprochen und war auch Ursache für Berichte über die

Schwierigkeiten, die es im Zusammenhang mit der Umsetzung der

sogenannten

Mäßigkeitsgesetze insbesondere mit den Deutsch-AmerikanerInnen gab:

„Oldenburger Zeitung“ No. 181 vom 05.08.1867

Amerika

Newyork,

20.Juli Die

Kämpfer für und gegen die strengen Gesetze in Betreff des Verkaufs

geistiger Getränke

stehen sich noch immer in ernster Fehde gegenüber, die nicht selten in

offenen

Conflict ausbricht. Nach den Bestimmungen müssen bekanntlich die Wirthe

und

Verkäufer an Sonntagen ihre Locale geschlossen halten und ist dann der

Verkauf

geistiger Getränke streng verboten. Das Verbot bezieht sich auch auf

die

Wochentage, nämlich auf die Stunden von Mitternacht bis

Sonnenaufgang.[…][52]

Die Deutschen, die auf Staaten Island am Sonntag sich so von den

Anstrengungen

ihrer Woche bei Lagerbier und den Klängen heimathlicher Lieder erholten

und zu

Hause fühlten, sind durch den Terrorismus besonders in ihren harmlosen

Vergnügungen gestört und nicht wenig erbittert, und werden das Gift,

das ihnen

die Machthaber des Staates ins Glas gegossen, wohl gelegentlich bei den

Wahlen

denselben wieder heimzahlen. In der Zwischenzeit kommt es zuweilen zum

Kampfe.

In den letzten Tagen zog Sonntags eine große deutsche Expedition mit

mächtigen

Vorräthen des beliebten Stoffes nach Staaten Island und begann sich

nach alter

Weise zu vergnügen. Aber das Auge des Gesetzes wachte und seine

Schergen

erhoben Einspruch, versuchten auch mit starker Hand das Getränke in

ihren

Besitz zu bringen. Dabei hatten sie aber die Rechnung ohne den Wirth

gemacht:

die Biertrinker erinnerten sich ähnlicher Störungen der Freiheiten im

Vaterlande und thaten, wie sie auch dort gethan, und eine gewaltige

Prügelei

erfolgte, wobei die Polizei schmählich den kürzeren zog.

Klagen, die Auswanderer in vielfältiger Form den daheim Gebliebenen vortrugen, umfassten nahezu sämtliche Lebensbereiche, angefangen von der Seekrankheit bei der Überfahrt bis hin zu den fehlenden Singvögeln in Amerika[54]. Insbesondere diejenigen Deutschen, die den Verlockungen der Werber erlagen und als „Kanonenfutter“ für die Armeen im Bürgerkrieg[55] oder als „Dutch-Niggers“ auf den Plantagen in den Südstaaten[56] endeten, hatten wohl Grund zu klagen. Trotzdem waren Berichte über völliges Scheitern und die Rückkehr in die Heimat eher selten.[57]

Überwiegend scheinen sich die deutschen Einwanderer sehr schnell etabliert zu haben, und von Seiten der „Native Americans“[58] wurden sie als die beliebteste Einwanderergruppe angesehen, insbesondere dank der deutschen Dienstmädchen[59] und dank des deutschen Bieres: „Der gebildete Amerikaner schwärmt für Lager und ist Mitglied eines deutschen Turn- und Gesangverein.[…] Durch das Lagerbier herrschen die Deutschen in der neuen Welt.“ (OLZ 53 v. 1860/04/03)

Zusammenfassung

der Merkmale in der Berichterstattung

Schon

infolge des sehr differenzierten Bildes, bei dem mitunter in einer

Zeitung und

am selben Tag (OLB 25.06.1833) sowohl ein sehr positiver als auch ein

äußerst

negativer Auswandererbrief abgedruckt wurde, läßt sich eine

nennenswerte

Einflussnahme der Berichterstattungen auf die Auswanderungsbewegung

nicht

bestätigen. Dies bemerkten auch die Zeitungen selbst:

„Oldenburgische Zeitung“

No.105 vom

31.12.1844:

„Das

Auswandern geht selbst mitten im Winter fort. In Antwerpen lagen

kürzlich 700

deutsche Auswanderer, die alle nach Texas wollten. Selbst die

Nachrichten von

untergegangenen Schiffen mit Auswanderern schrecken nicht ab.“

Insgesamt

fällt

bei der Untersuchung auf,

dass die Amerikaberichterstattung erst einsetzte, nachdem bereits viele

Auswanderer in die USA gegangen waren. In Zeiten, in denen andere

Themen in der

Berichterstattung vorherrschten, wurden Amerika und die Auswanderung

dorthin

eher vernachlässigt. Dies gilt beispielsweise während des Krieges

zwischen

Rußland und der Türkei 1828/29 und ganz besonders für das Jahr 1848, in

dem die

gesamte Auslandsrubrik zusammenschrumpft, zuerst zugunsten der

französischen

Revolution, dann mit Konzentration auf den deutsch-dänischen Krieg,[60]

um schließlich von der deutschen Revolution völlig verdrängt zu werden.[61]

Die

pauschale Aussage, dass die Presseberichterstattung eher auf die

Auswanderung

reagierte, als dass sie diese auslöste und förderte, ist somit

gerechtfertigt.

Auf

das

„Wie“ der Berichte hatten jedoch weder Zunahme noch Abnahme der

Auswanderung

einen prägenden Einfluss.

Es besteht ein

deutliches Übergewicht von

Meldungen über negative Ereignisse (Kriege, Epidemien, Unglücke etc.),

was

jedoch nicht überbewertet werden sollte, da dies für die gesamte

Berichterstattung galt und nicht auf Amerika beschränkt war. Ganz

offensichtlich war es nicht politisch motiviert, sondern folgte der

immer noch

gültigen Presseweisheit, dass eine schlechte Nachricht eine gute

Nachricht ist.

Auch die Häufung von Schauergeschichten in den ersten Jahrzehnten des

Untersuchungszeitraumes war ein Zugeständnis an den Geschmack des

Publikums und

eine journalistische Mode.[62]

Ebenso ist die Vorliebe für Kurioses und Glossen ein Merkmal der

Zeitungskultur. Hinsichtlich der Charakterisierung von Land und Leuten

der

Vereinigten Staaten haben diese aber eine hohe Aussagekraft. Auffällig

ist,

dass diese Anekdoten meist wenig präzise Hinweise auf Ort und Zeitpunkt

enthielten, und dass sie sich häufig nach einigen Jahren wiederholten.

In den

1860er Jahren nahm diese Form der Wahrnehmung der USA ab. Das ist auch

auf den

Wandel in der Presseberichterstattung

zurückzuführen.[63]

Die

Verwendung von Superlativen findet sich in nahezu allen

Themenbereichen; da war

die Rede von den höchsten Häusern, den längsten Flüssen, den riesigsten

Schiffen. Über vieles wurde mit Bewunderung berichtet, aber manches

erntete nur

Spott: der Blitzschlag, der ein ganzes Regiment getroffen und der Mann,

der

gleich drei Frauen seiner besten Freunde ver- und entführt habe: „Daß in Amerika Alles großartiger betrieben

wird als im altersschwachen Europa ist sattsam bekannt. […] Alles ist

großartig

und massenhaft!“ (OLZ 233 v. 1865/10/05)

Es

bestand

die Neigung, Nachrichten über die Vereinigten Staaten mit einem

hämischen bzw.

ironischen Unterton oder Nebensatz zu verbinden. Dies gilt insbesondere

für

Berichte, die sich mit den zivilisatorischen Missständen befassten, z.

B. mit

den Zuständen in San Francisco: „Die

Goldgräber fahren fort, glänzende Geschäfte zu machen, Indianer wie

Rothwild zu

jagen und gelegentlich sich durch mörderische Duelle Zeit und Leben zu

verkürzen.“ (OLZ 189 v. 1852/11/30)

Es

fällt

auf, dass so gut wie keine Artikel zu finden sind zu dem, was wir heute

mit dem

„Wilden Westen“ à la Karl May verbinden. D. h. es gibt so gut wie keine

Trapper- und nur wenige (romantische) Indianergeschichten. Nur sehr

selten

wurden die Wildnis, die Prärie und die Natur ausführlicher geschildert.

Zumeist

erwähnte man die Weite des Landes im Zusammenhang mit den

Siedlungsmöglichkeiten oder mit den Schwierigkeiten des Eisenbahn- oder

Telegrafenbaues, und man beschrieb dann auch die Flora und Fauna im

Kontext der

landwirtschaftlichen Bedingungen.[64]

Lediglich der Autor des Artikels „Das

große einsame Land“(OLZ 99-100 v. 1873/04/30)[65]

schwärmte ausführlich von dessen Weite und Schönheit; er meinte

allerdings

Kanada. Im Gegensatz dazu gibt es eine Vielzahl von

Stadtbeschreibungen, die

allesamt die Größe, den Verkehr, die Häuserhöhe, überhaupt die

Urbanität

bestaunten.[66]

Geht man also allein von den Zeitungsartikeln aus, dürfte der Kenntnisstand der deutschen Bevölkerung über die Vereinigten Staaten durchaus einseitig gewesen sein, wenn auch nicht „nahezu gleich Null“, wie der Autor des umfangreichen Artikels „Die Urtheile über Amerika“ (OLZ 197 v. 1856/12/14)[67] meinte. Bereits 1818 stellten die „Oldenburger Blätter“, die nicht unbedingt als „Gebildeten-Zeitung“ zu charakterisieren sind, die Rätselfrage: „Welcher bekannte Fluß besteht aus vier Sylben, und doch nur aus vier Buchstaben?“ (OLB 33 v. 1818/08/17) „Mississippi“ war die Antwort. Dies sowie die häufige Verwendung von Anglizismen sind zumindest Indizien für eine gewisse Vertrautheit mit dem Thema.

Dass allerdings in einem hohen Maße vereinfacht und pauschalisiert wurde, wird deutlich, wenn man liest, was den Autoren typisch amerikanisch zu sein schien.

Zum

Schluß: Typisch amerikanisch - damals wie heute

Das gilt

zum Beispiel für ein Beethovenjubiläum in New York, das in „grandioser Weise, aber wie immer, yankeeartig“

geplant wurde, d.h. in

einem zu diesem Event errichteten Gebäude mit einem

1000-Personen-Orchester

(OLZ 49 v. 1870/02/28), und als „Aecht

Amerikanisch“ gilt die

Erfindung eines Sicherheitssarges zur Vermeidung der Beerdigung von

Scheintoten. (OLZ 227 v. 1868/09/28).Zu „den