Erschienen in: Die Unterrichtspraxis/Teaching German,

A Publication of the American Association of Teachers of German, Volume

31, Number 1, Spring 1998, p. 12 - 25.

Antonius Holtmann

Migration und Heimat: Mehrdeutigkeiten und Kehrseiten

in den German Studies. Anmerkungen aus der alten für die neue Heimat.

„Man verdirbt einen Jüngling am sichersten, wenn man ihn anleitet,

den Gleichdenkenden höher zu achten als den Andersdenkenden."

I. Vereinfachungen

Einfache Wahrheiten sind beliebt, bei denen, die Politik machen, aber

auch bei denen, die Politik mit sich machen lassen. Wir alle benutzen sie,

wenn wir Fremdes und Eigenes wahrnehmen und miteinander vergleichen. Wir

mögen einfache Wahrheiten als Wahrnehmungsmuster, mit denen wir uns

die Welt zurechtlegen, strukturieren, schematisieren. Sie sind selbstgefällig

und leicht zu handhaben (wie das Fernsehen, das sie täglich ins Haus

liefert), werden aber häufig den Wirklichkeiten nicht gerecht.

Nationale Stereotype sind solch einfache Wahrheiten. „Das scheint

mir von ernster, tiefer Bedeutung zu sein, daß Amerika keine Nachtigall

hat" (1), schrieb Nikolaus Lenau 1832 . Und in der

DDR hat man daraus noch 1981 einen Buchtitel gemacht.(2)

Schon 1945 hat Margret Boveri, zu Beginn des Krieges Korrespondentin der

„Frankfurter

Zeitung" in New York, den Deutschen Amerika verständlich zu machen

versucht: „Jeder Obstbauer weiß, daß eine Goldreinette,

ein Edler von Boskopp, eine palästinensische Grapefruit, eine italienische

Weinrebe, nach Amerika verpflanzt, anders aussieht, anders duftet und schmeckt

als im Ursprungsland: größer, farbenprächtiger, fleischiger,

aber - für unseren Geschmack - langweiliger."(3)

Der Amerikaner sei „von Temperament phlegmatisch ..., moralischer Wert

(nicht) vorhanden", es gebe auch „keine weibliche Tugend", nur

„die glänzende elegante Außenseite ..., überall die größte

Oberflächlichkeit", stand schon 1833 in den „Oldenburgischen

Blättern."(4)

Amerikanern

wurden Deutsche in den 20er Jahren als preußische Bahnbeamte präsentiert

und, nach 1945 - Preußen war verboten und Bayern amerikanische Besatzungszone

- als allerdings mißmutig dreinschauende bayerische Bauern mit Gamsbart

am Hut und Krachlederner an den Hosenträgern.

Amerikanern

wurden Deutsche in den 20er Jahren als preußische Bahnbeamte präsentiert

und, nach 1945 - Preußen war verboten und Bayern amerikanische Besatzungszone

- als allerdings mißmutig dreinschauende bayerische Bauern mit Gamsbart

am Hut und Krachlederner an den Hosenträgern.  Der

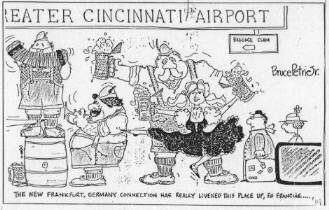

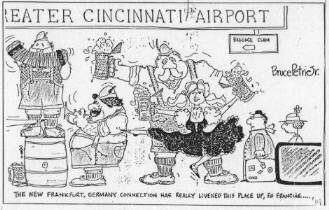

Karikaturist des Cincinnati Enquirer (1989) erwartete nur bajuwarisch kostümierte

aufgedrehte Deutsche im neuen Direktflug von Frankfurt in die „Königin

des Westens", nicht aber auch Oberhessen und keine Insulanerinnen von

Föhr/Nordfriesland an der Nordseeküste in Schleswig-Holstein,

erst recht keine Angestellten in Schlips und Kragen aus Hannover.

Der

Karikaturist des Cincinnati Enquirer (1989) erwartete nur bajuwarisch kostümierte

aufgedrehte Deutsche im neuen Direktflug von Frankfurt in die „Königin

des Westens", nicht aber auch Oberhessen und keine Insulanerinnen von

Föhr/Nordfriesland an der Nordseeküste in Schleswig-Holstein,

erst recht keine Angestellten in Schlips und Kragen aus Hannover.

In einem Werbekalender der Bundesregierung hat Bundeskanzler Helmut

Kohl noch 1984 wohl auch den Deutsch-Amerikanern mit selbstgerechter Überheblichkeit

vorgehalten:

„It is no wonder that the German word „Heimat" is untranslatable.

It tells us more than is implied by the postal code and it means

more

to us than an accumulation of houses, streets, and workplaces.

It includes dialect, culture, customs, landscape, tradition and

history."

German Studies sollten einfachen Wahrheiten die Luft ausgehen lassen.

Alfred Kerr hat in den 20er Jahren dem romantischen Poeten Nikolaus

Lenau posthum ins Stammbuch geschrieben:

Ein „drolliger Satz ..., daß Amerika keine Nachtigall hat.

... Aber die

Spottdrossel melodeit ja bei Coronado nicht minder hold als nordische

Nachtigallen. Mocking bird heisst man sie. Dazu ... schwingt sich

(ein)

orange bishop ... (ein) butcher bird ... (ein) humming bird ...

Hier ist

(Lenau!!) Überschuß ... Und fremdartige Pflanzen ...

. So schön, daß

sie Euch verdächtig sein müssen." (5)

Zu langweiligen Äpfeln und Trauben haben sich schon lange

geschmacklose Tomaten gesellt, z. B. niederländische, sagen viele

Deutsche. Das liegt am Profitinteresse und an der Gleichgültigkeit

und Hilflosigkeit der Käufer(innen). Verfehlte Industrialisierung

der Landwirtschaft ist das, nicht Amerikanisierung. Amerikaner sind mit

vielem halt schneller bei der Hand, in der globalen Gesellschaft auch mit

Coca Cola und McDonald. Das ist vielen Grund genug, Amerikaner auf diese

Esskultur festzunageln.

Der Bundeskanzler hat im Wörterbuch nicht die vielfältige

Bedeutung von „home" gefunden, er hat wohl gar nicht danach gesucht.

Bei den Gebrüdern Grimm hätte er fündig werden können:

„das Heimat" stehe im Bayerischen und Hessischen für das Elternhaus,

für den Hof, von dem man stamme.(6) „Der

Älteste kriegt die Heimat", hieß es im Schwäbischen,

und an seinem Hochzeitstag gingen die Geschwister „ihrer Heimat zur

Leiche" (d.h. sie trugen ihre Heimat zu Grabe, verloren sie)(7).

Die englische Sprache hat diese Ursprünglichkeit erhalten: „home"

bedeutet Wohnungen und Häuser, in die man gehört, bedeutet Gemeinden

und Regionen, Staaten und auch die Vereinigten Staaten (USA), wenn man

sie denn so wahrnimmt.  Der

Kanzler kennt auch wohl nicht die Resolution von freien Schwarzen in Hartford

zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die nicht nach Afrika ausgesiedelt, umgesiedelt,

zurückgesiedelt werden wollten: „This is our home and this is our

country ... Here let us live and here let us die."(8)

Er kennt nicht Indianas Nummernschilder des Jahres 1990 mit dem anheimelnden

Zuspruch, der sich den Heimkehrenden mehr und mehr aufdrängte: „Back

Home Again". John Denver (John Deutschendorf) hat er auch nicht

im Autoradio gehört: „Take me home, country roads to the place

I belong ..." Und in keinem amerikanischen Heim hat er z.B. aufs Gästehandtuch

geachtet: „HOME IS WHERE THE HEART IS". Des Kanzlers Wort versagt

sich dem Englischen, und es drückt kulturelle Exklusivität aus,

in manchen Ohren auch ein wenig Überheblichkeit.

Der

Kanzler kennt auch wohl nicht die Resolution von freien Schwarzen in Hartford

zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die nicht nach Afrika ausgesiedelt, umgesiedelt,

zurückgesiedelt werden wollten: „This is our home and this is our

country ... Here let us live and here let us die."(8)

Er kennt nicht Indianas Nummernschilder des Jahres 1990 mit dem anheimelnden

Zuspruch, der sich den Heimkehrenden mehr und mehr aufdrängte: „Back

Home Again". John Denver (John Deutschendorf) hat er auch nicht

im Autoradio gehört: „Take me home, country roads to the place

I belong ..." Und in keinem amerikanischen Heim hat er z.B. aufs Gästehandtuch

geachtet: „HOME IS WHERE THE HEART IS". Des Kanzlers Wort versagt

sich dem Englischen, und es drückt kulturelle Exklusivität aus,

in manchen Ohren auch ein wenig Überheblichkeit.

German Studies müssen auch die andere Seite zeigen, zuweilen die

Kehrseite der Medaille. Sie sollten eher verunsichern als bestätigen,

sich selbst und die anderen, von denen geredet wird. Sie sollten Mehrdeutigkeiten

zulassen.

II. Heimat

Und Mehrdeutigkeiten gibt es zur Genüge in Sachen Heimat.

Gelehrte Selbstherrlichkeit ist in Deutschland auch schon einmal gedruckt

worden. Der Oldenburger Schulmeister Johannes Ostendorf hat 1942/43 die

Amerika-Auswanderung „materialistisch" genannt, die Auswanderer

„bindungs-

und wurzellos". „Einzelgänger" seien sie gewesen, ohne

„volkstumspolitische

Vorkämpfer" sein und bleiben zu wollen. Man habe das Heimweh

„liberal übertüncht oder gar gewaltsam niedergehalten". Nur

wenigen sei es gelungen, „in den Bann des angestammten Bodens und Blutes

zurückzukehren ...: die Auswanderung nach Amerika (sei) eine Tragödie

deutschen Blutes".(9)

100 Jahre zuvor hat der Oldenburger Rabbiner Bernhard Wechsler gesagt:

„Überall

ist Amerika, wo nur die Hand nicht müßig in den Schooß

gelegt wird und Verzagtheit und Muthlosigkeit die Gemüther benebelt

und erstarret." Amerika habe, dank „großer, weiser, patriotischer

Staatsmänner an der Wiege seiner Geburt, ... das Zauberwort gefunden,

das ihm ein gesundes, kräftiges Leben einge-haucht" habe. „Dieses

Zauberwort ist vor Allem die volle Berechtigung der Person, die in keiner

Zwangsjacke eingeschnürte Freiheit der Bewegung, die Abweisung der

Versuchung, auf Kosten des Individuums und seiner natürlichen Ansprüche

eine gesellige Ordnung zu gründen." (10)

Johannes Ostendorf hat Bernhard Wechsler nicht beachtet; aber da stehen

völkischer Konservatismus gegen personale Liberalität: jener

zur Zeit der Vorbereitung der systematischen Ermordung der Juden in Europa,

dieser zur Zeit der Vorboten der bürgerlichen Revolution in Deutschland

(1848/49). Das so gegensätzliche Nachdenken über deutsche Auswanderer

in Amerika, über Deutsch-Amerikaner, paßte jeweils in seine

Zeit, aber nur Bernhard Wechslers Nachdenken paßt in unsere. Der

„Rauch

über Birkenau" liegt auch über Johannes Ostendorfs deutschtümelndem

Pathos, (11) das die erzwungene vernichtende Migration

nicht wahrgenommen hat, die in Europa organisiert wurde, um Heimat exclusiv

zu verwirklichen. Währenddessen beklagte er die Heimatvergessenheit

von nord-deutschen Amerikanern, deren Söhne daran gingen, die alte

Heimat ihrer Eltern und Großeltern von mörderischer Regierung

und sie stützenden Mentalitäten (bis hin zum völkischen

Konservatismus) zu befreien. „Back home again" hätten manche

von ihnen noch gerne gesagt, z.B. Gerald und Herschel Eckelmann aus der

von Osnabrückern gegründeten „Deutschen Evang.-Lutherischen

St. Joh. Gemeinde" am White Creek bei Columbus/Indiana, die im Kampf

gegen Soldaten aus der Heimat ihrer Großeltern (Engter bei Osnabrück)

gefallen sind. (12)

Heimat ist auch Idylle, rückwärts gewandt, (selbstgenügsame)

Behaglichkeit im Überkommenen, in der Sprache und im Umgang mit Geräten,

in den Häusern und in der gestalteten Natur: Gemütlichkeit. In

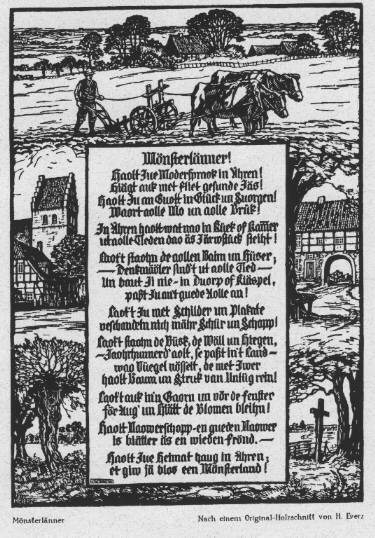

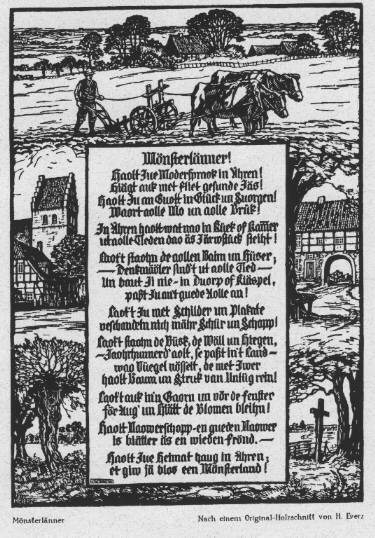

den 20er Jahren hat mein Großvater Bernhard Holtmann dies in plattdeutsche

Verse gefaßt : (13)

|

Eberhard Reichmann (Indiana University) hat sie ins Englische übertragen: |

| Mönsterlänner! |

Münsterländer! |

Haolt Jue Moderspraok in Ähren!

Hiägt auk met fliet gesunde Jäs!

Hoalt Ju an Guott in Glück un Suorgen!

Waort aolle Mo un aolle Brük! |

Honor your mother tongue forever more! always!

Nurture, and steadfastly so, a healthy mind!

Cling to the Lord in happiness and sorrow!

Maintain the old native garb, the old customs. |

In Ähren haolt wat nao in Küek of Kammer

ut aolle Tieden dao äs Järwstück steiht!

Laot't staohn de aollen Baim un Hüser,

- Denkmäöler sind't ut aolle Tied -

Un baut Ji nie - in Duorp of Kiäspel,

paßt Ju an't guede Aolle an! |

Honor utensils in kitchen and chamber,

inherited, from days of old.

Old trees and houses, leave them stand,

- they’re monuments of former times -

And don’t do over village and parish,

live with the trusted, good and proven. |

Laot't Ju met Schilder un Plakate

verschandeln nich währ Schür un Schapp! |

Don’t let them disgrace barns and sheds,

with ads and signs. |

Laot't staahn de Büsk, de Wäll un Hiegen,

- Jaohrhunnerd' aolt, se paßt in't Land -

wao Vüegel nösselt, de met Iwer

haolt Baum un Struk van Untüg rein! |

Keep up the bushes, walls and hedges,

hundreds of years old, right for the land -

where birds are nesting, eagerly

protecting from pests our trees and plants. |

Laot't auk in'n Gaorn un vör der fenster

för Aug' un Hiätt de Blomen bleihn! |

And in the garden and the window

let flowers bloom for eye’s and heart’s deligth! |

Haolt Naowerschopp-en gueden Naower

is biätter äs en wieden frönd. |

Be neighborly - for a good neighbor

is worth more than a distant friend - |

Haolt Jue Heimat haug in Ähren;

et giw jä blos een Mönsterland! |

Keep your Heimat in high honors:

you only have one Münsterland. |

100 Jahre früher hatte der plattdeutsche Schriftsteller Ludolf Wienbarg

gewarnt: die „Gemütlichkeit" sei gewiß „ein schönes

Ding ... Doch ein schöneres Ding ist der mutige Entschluß, die

Gemütlichkeit einstweilen auszuziehen, wenn sie uns zu enge wird."(14)

Und zu eng wird sie schon, wenn sie Fremde(s) unbedacht außenvor

läßt, abwehrt, abwertet:

-

wenn man das eigene Heim abschottet („MY HOME IS MY CASTLE"),

-

wenn die Gemeinde sich fremder Not verschließt („Die heimathliche

Not ist nicht bei den bettelnden Familien", sagte der Bürgermeister

von Osnabrück im Hungerjahr 1847 ),(15)

-

wenn Ämter und Menschen in Egoismus verfallen (Für viele Westfalen

z.B. waren Flüchtlinge aus Schlesien und Ostpreußen 1945-1947

Fremde „aus der kalten Heimat"),

-

wenn der Staat im Lande Geborene zu Ausländern macht (z.B. die 2.

und 3. türkische Generation in Deutschland; ius sanguinis, (d.h. Recht

des Blutes) als Grundlage der Staatsbürgerschaft),

-

wenn die Nation verklärt wird („ Am deutschen Wesen soll

die Welt genesen."),

-

wenn man Individuen entwertet („Du bist nichts, Dein Volk ist alles."),

-

wenn national-völkische Überheblichkeit (Treitschke, 1834-1896:

„Die

Juden sind unser Unglück.") und sozialdarwinistischer Rassenwahn

(Nationalsozialismus, 1933-1945) zu Maßstäben der Humanität

werden.

Wer alledem einen Riegel vorschieben will, bemühe sich um einen Heimatbegriff,

der offen ist, fürs eigene Neue und fürs Fremde, für urbane

Lebensräume und -stile, für Konflikte und Kompromisse, für

integrierende Veränderungen, aber auch für die Bevorzugung des

Alltags im unmittelbar erfahre-nen Lebensraum, der Verhaltenssicherheit

verleiht, die selbst erarbeitet ist und nicht so leicht großräumig

und großmäulig instrumentalisiert werden kann. (16)

III. Auswanderung

Wer die Heimat verließ, wer auswanderte nach Amerika, wurde ins

Abseits gestellt (1833):

(10) Im Vaterland der eigne Herd

Der bleibt dem Deutschen lieb und werth,

und was er drinnen wirkt und schafft,

Bewährt des Deutschen innre Kraft.

...

(14) So denket gut und fest und wahr

Ein ächter deutscher immerdar;

Wer nicht zu diesen sich gesellt,

Mag ziehen in die neue Welt! (17)

Mancher lobte sich selbst, ermunterte andere und beglückwünschte

diejenigen, die gingen, z.B. Franz Lahmeier, der im selben Jahr seine 49

Strophen „Sinnreiche(r) Einfälle in Stunden froher Laune über

mein Vaterland Europa verglichen mit der vereinten Amerikanischen Staaten,

gewidmet für meine europäische Freunde im Königreich Hanover"

im Osnabrücker Land, seiner alten Heimat, verbreiten ließ:

(1) Heil Dir Columbus, sey gepriesen,

Sey hoch geehrt in Ewigkeit,

Du hast uns einen Weg gewiesen

Der uns aus harter Dienstbarkeit

Erretten kann, wenn man es wagt,

Und seinem Vaterland entsagt. (18)

Die Mehrdeutigkeit ihres Verhaltens mußten die Auswandernden aushalten.

Sie wurden verachtet und bewundert in vielen Nuancen, eher verachtet von

denen, die blieben, und eher bewundert von denen, die schon in Amerika

waren. Bis heute halten sich die so bequemen Vereinfachungen. In der alten

Heimat heißt es schon mal: „Die wollten nicht dienen", oder

„Die

meisten hatten doch irgendwie Dreck am Stecken". Und in der neuen Heimat

hört man, sie seien eben gute Demokraten gewesen, und Urgroßvater

habe sich die preußische Pickelhaube nicht auf den Kopf setzen lassen

wollen.

Oldenburgs Rabbiner Bernhard Wechsler hat subtil nach Gründen gesucht,

Heimat aufzugeben und Heimat aufzubauen und neu zu erfahren: Die Dynamik

der Neuen Welt und die Stagnation der Alten habe in den 30er Jahren (19.

Jhdt.) die Auswanderung im großen Stil provoziert. „Die Empfänglichkeit

für Recht und Gleichheit, für Wahrheit und Menschenwürde"

habe zugenommen auf dem Hintergrund amerikanischer (1776) und französischer

Revolution (1789): „Es kömmt nur darauf an ..., daß in den

Menschen der Gedanke immer lebendiger werde, es sollte nicht so sein",

wie es schon immer gewesen ist. (19)

Es ist zu einfach, allein die wirtschaftlichen und politischen Strukturen

für die Auswanderung verantwortlich zu machen, die Produktionsverhältnisse,

die Besitz- und die Herrschaftsverhältnisse und die weitgehende Verfügung

über das, was produziert wurde.

Es ist zu einfach, allein die gesellschaftlichen Institutionen als Ursachen

zu nehmen, die aus Recht und Konvention bestehenden Einrichtungen, in denen

wir leben und die die Produktions- und Herr-schaftsverhältnisse konkret

werden lassen, sie absichern und spürbar machen.

Es ist zu einfach, allein die individuellen Erwartungen, Interessen

und Lebensumstände zu nennen als Ursachen für die Entscheidung,

sich auf den zumeist beschwerlichen Weg zu machen in die Fremde.

War entscheidend die Hierarchie der Abhängigkeiten von den besitzenden

Grundherren (Adel, Kirchen etc.) über die von ihnen seit Jahrhunderten

in Erbpacht abhängigen Bauernfamilien bis hin zu den besitzlosen Tagelöhnern,

die sich per Jahresverträge weitgehend anspruchslos bei den Bauern

verdingten (Heuerleute)? Lag es an der feudalen Agrargesellschaft, die

bedrängt wurde von bürgerlicher Demokratie in den USA und beginnender

Industriealisierung dort und in England?

Lag es an den Institutionen, die an bewahrender Wirkung verloren? Die

Höfe durften im Osnabrücker Land nicht geteilt werden - und der

jüngste Sohn trat die Erbpacht an; die Grundherren erhielten sich

dadurch ertragreichen Besitz, die Geschwister gingen „ihrer Heimat zur

Leiche": sie durften unverheiratet auf dem Hof bleiben, oder sie stiegen

sozial ab zu den Heuerleuten, sofern sich nicht eine Einheirat in einen

Bauernhof bot. Wer dies nicht schaffte und auch keine Heuerstelle fand,

durfte nicht heiraten, blieb Knecht oder Magd, zumeist auf fremden Höfen,

häufig nicht einmal in der heimatlichen Gemeinde. „Abstiegsmobilität"

bestimmte diese Gesellschaft.(20) In der Hierarchie

der sozialen Ordnung gelang nur sehr wenigen ein Aufstieg, viele blieben

in der Schicht, in die sie hineingeboren wurden, und viele stiegen ab.

Wer sich überhaupt bewegte, rutsche nach unten. Sie wurden bedrängt:

Von der Bevölkerungszunahme seit 1750 und der ansteigenden Zahl der

Erbpacht- und Landlosen, von der Aufteilung des durch Überweidung

ruinierten Gemeindelandes an die Bauern, vom Rückgang der Bezahlung

der Wanderarbeiter in den Niederlanden (Hollandgängerei), vom Rückgang

der Preise für handgewebtes Leinen, verursacht durch maschinell hergestellte

Baumwollprodukte aus England, in denen von Sklaven auf Plantagen in den

USA produzierte Baumwolle steckte. Ein Weltmarkt kündigte sich an,

dem neue maschinelle Antriebskräfte (Dampfmaschinen) und darin investiertes

finanzielles Potential (Kapitalismus) zugrunde lagen. Zunächst gingen

Arbeits-plätze im kontinentalen Europa und im agrarischen Irland verloren,

und in Amerika entstanden neue, der vielen Einwanderer wegen immer auch

wieder mit Niedriglöhnen.

Viele Auswanderer ahnten zumindest die Zeichen der Zeit: „es sollte

nicht (mehr) so sein", wie es bisher immer gewesen ist. Das war der

Anspruch der Revolutionen von 1776 und 1789, und das signalisierten eben

die Zeichen der Zeit.

Es kommt darauf an, im Einzelfalle sehr differenziert die Gewichte zu

verteilen. Nehmen wir als Beispiel den Bauernsohn Johann Heinrich zur Oeveste

(21).

Als ältester von drei Söhnen war er nicht erb-berechtigt, und

er hat keine erbberechtigte Bauerntochter geheiratet. Als lediger Onkel

auf dem Hof seines jüngsten Bruders hätte man ihn noch eben im

Bauernstand geduldet; vielleicht hätte er eine Heuerstelle gefunden

und geheiratet oder er wäre Knecht geworden - vielleicht in der „Fremde",

und das konnte schon das benachbarte Dorf sein.

Anfang März 1834 hat er sein Elternhaus in Rieste bei Osnabrück

verlassen. Wir wissen nicht, warum er im Alter von 32 Jahren nach Amerika

gegangen ist, wir wissen auch nicht, wie er sein Auswandern vor sich selbst

gerechtfertigt hat.

Worauf hat er das Gewicht gelegt? Auf die Feudalstrukturen, die ihm

seinen Platz zuwiesen, auf die Institutionen, in denen er lebte, auf die

individuellen Wünsche, die er sich erfüllen wollte?

Wir wissen nicht, wie Johann Heinrich zur Oeveste seine Situation selbst

wahrgenommen hat.

Uns als Familienforschern und Historikern geht es nicht anders. Wir

setzen gern eindeutige Akzente: „Ursache sind letztlich die (regionalen)

Krisen von Feudalismus und Kapitalismus", sagen manche (demokratische)

Sozialisten. „Die unzeitgemäßen Institutionen drängten

die Menschen heraus", sagen manche Liberale, und manche Konservative

setzen allein auf individuelle Entscheidungen.

German Studies sollten Eindeutigkeiten vermeiden, aber fragen, was im

Einzelfall den Ausschlag hätte geben können. Meist kommen wir

über plausible Vermutungen nicht hinaus. Es gilt, die Unsicherheiten

auszuhalten, aber auch zu wissen, daß immer die einzelnen Personen

sich entschieden haben, nach Amerika zu gehen - oder hierzubleiben. Die

meisten sind geblieben, unter denselben Bedingungen, die andere nach Amerika

drängten und Amerika verlockend sein und erscheinen ließen.

IV. Die Reise

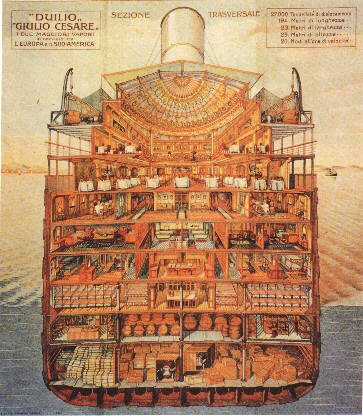

Auswanderer waren zunächst zahlender Ballast für leere Schiffe,

die in Baltimore und New Orleans Baumwolle und Tabak holten. Ein Zwischendeck

wurde in den Laderaum eingezogen, das nach der Ankunft leergeräumt

oder auch herausgenommen werden konnte. Bald wurde daraus ein gutes Geschäft.

Auf Auswanderer in großer Zahl waren Makler und Reeder und deren

Schiffe zunächst nicht eingestellt. Das Elend der Seereisen während

der Auswanderer-Welle von 1816/17 hat US-Behörden aufgeschreckt und

zu gesetzlichen Regelungen für die Transportkapazität (2 Personen

auf 5 Tonnen) und zu Passagierlisten geführt, die vom Kapitän

vorzulegen und deren Angaben zu beeidigen waren.(22)

1832 machte Bremen der gefährlichen Selbstversorgung auf den Schiffen

ein Ende und sorgte für gemeinsame Verpflegung.(23)

Das Interesse am Gewinn schuf sich attraktive und humanitär zu rechtfertigende

Organisationsformen. Die Reise konnte als individuelles Abenteuer, aber

auch als organisatorisches Debakel oder als systemgerechte und systematische

Ausbeutung der Passagiere, als legalisierte Piraterie wahrgenommen werden

- sofern man im Zwischendeck reiste.

Die sozialen Unterschiede, die Abgrenzungen und Ausgrenzungen, die in

der Heimat gepflegt wurden, reisten, auf engem Raum verstärkt, mit.

Hier „manifestierten sich ... Sozialstrukturen intensiver als im Vorfeld

oder im Zielland", Juden z.B.(24) , aber auch den

eigenen Landsleuten gegenüber. Unten im „betweendeck" gab es

getrocknete, gepökelte und eingelegte einseitige Matrosenkost, die

einige sich aufbessern konnten durch geräucherten Schinken und getrocknete

Wurst und durch Pumpernikkel, während oben in der Kajüte die

wenigen Passagiere „feudal" tafelten. Sie hatten besseres Wasser,

und da gab es „ein großes Hühnerbauer, worin circa 80 Hühner

und einige Hähne, 20-25 Enten, für den Cajütentisch aufbewahrt

sind; vor diesem ein hölzerner Behälter mit zwey ... Ferkeln

..., von denen wir nachher Ragout machen werden," schrieben die Geschwister

Charlotte (34) und August (26) Schreiber im August 1852 auf dem Segler

„Goethe"

in ihr Tagebuch. „Goethes Werke" standen in der Kajüten-Bibliothek,

und doch waren diesen bürgerlichen jungen Leuten die aus der „Heimath"

bekannten,

katholischen Südoldenburger Landsleute dort unten im Zwischendeck

„wahre

Hottentotten, die bei Fressen und Saufen unnütz in den Tag hinein

leben". Man solle sich nicht dazu bewegen lassen,

„in dieses Gewirr

hinein zu gehen; Cajüte kostet das doppelte aber man bleibt doch Mensch

darin." Der später sehr populäre Schriftsteller und Amerika-Reisende

Friedrich Gerstäcker hat 1837 seiner Mutter die Lebensbedingungen

im Zwischendeck beschrieben:

"Denke Dir einmal

einen Raum von ungefähr 11 Schritt Länge 9 Schritt Breite, 8

Fuß hoch, an beiden Seiten mit den Schlafstellen oder Coyen versehn,

von denen immer 2 von Brettern genagelt übereinander sind, ungefähr

in der Art wo in jeder Coye 10 Mann liegen, 5 oben und 5 unten. ... Denke

Dir nun in diesem Raum bei schlechter Witterung 100 und ungefähr 10

bis 15 Auswanderer eingeschlossen, denke Dir ihre Ausdünstung, das

Lachen Toben, Uebergeben, Lamentiren, Kinderschreien etc., etc., und Du

wirst dann ein ziemlich treues Bild dies Raumes haben!"(25)

"Denke Dir einmal

einen Raum von ungefähr 11 Schritt Länge 9 Schritt Breite, 8

Fuß hoch, an beiden Seiten mit den Schlafstellen oder Coyen versehn,

von denen immer 2 von Brettern genagelt übereinander sind, ungefähr

in der Art wo in jeder Coye 10 Mann liegen, 5 oben und 5 unten. ... Denke

Dir nun in diesem Raum bei schlechter Witterung 100 und ungefähr 10

bis 15 Auswanderer eingeschlossen, denke Dir ihre Ausdünstung, das

Lachen Toben, Uebergeben, Lamentiren, Kinderschreien etc., etc., und Du

wirst dann ein ziemlich treues Bild dies Raumes haben!"(25)

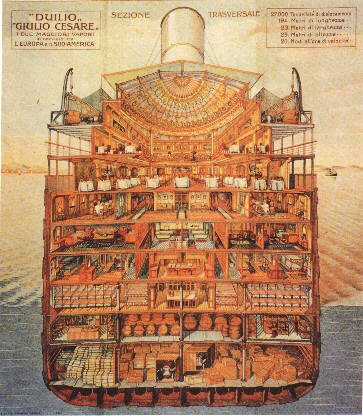

Die prachtvollen

Dampfer der Jahrhundertwende haben die Klassengesellschaft, die die heimatliche

Solidarität schon immer durchbrochen hatte, Schiffsarchitektur werden

lassen. Tief unten waren die Auswanderer verstaut, weit entfernt von Rettungsbooten

und schnellen Fluchtmöglichkeiten. Die irischen Auswanderer in der

3. Klasse der „Titanic" haben es 1812 zu spüren bekommen: 4

von 143 Frauen der 1. Klasse fanden den Tod, aber 81 von 179 der 3. Klasse,

1 von 30 Kindern der 1. und 2., aber 53 von 76 der 3. Klasse.(26)

Die prachtvollen

Dampfer der Jahrhundertwende haben die Klassengesellschaft, die die heimatliche

Solidarität schon immer durchbrochen hatte, Schiffsarchitektur werden

lassen. Tief unten waren die Auswanderer verstaut, weit entfernt von Rettungsbooten

und schnellen Fluchtmöglichkeiten. Die irischen Auswanderer in der

3. Klasse der „Titanic" haben es 1812 zu spüren bekommen: 4

von 143 Frauen der 1. Klasse fanden den Tod, aber 81 von 179 der 3. Klasse,

1 von 30 Kindern der 1. und 2., aber 53 von 76 der 3. Klasse.(26)

Passagierlisten konservieren diese Sozialstrukturen und Hierarchien.

Sie unterteilen nach Kajüte und Zwischendeck (Seglerschiffe), später

bei den Dampfschiffen nach Klassen. Sie verweisen häufig auf die Heimatorte.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren es in der 1. und 2. Klasse immer

häufiger Deutsch-Amerikaner, die ihre alte Heimat besuchten, nun bewundert

und beneidet; viele waren heimisch geworden in der Neuen Welt.

Die Verbindungen aufzuspüren und regional und familiär wiederherzustellen

sollte ein Arbeitsfeld der German Studies sein. Sie sind häufig die

einzige Möglichkeit, Herkunftsorte ausfindig zu machen und die Familiengeschichte

der Vorfahren mit Hilfe von Kirchenbüchern in Deutschland zurückzuverfolgen.

Sie dokumentieren Auswanderungsschwerpunkte und Gruppenauswanderungen -

und manchmal auch neue Verwandte.

Verfügbar sind die Passagierlisten und einige Indizes auf Mikrofilm

in den National Archives in Wa-shington D.C. (bibliographisch registriert

auch im Internet) und in so mancher Bibliothek in den USA mit genealogischen

Beständen. Die Universität Oldenburg verfügt über Mikrofilme,

die die Zeit von 1820-1897 abdecken. Und sie hilft bei den Recherchen .

Gedruckte Namenregister liegen vor (27), eines davon

mit spezifischer Unzulänglichkeit: Glazier/Filby: Germans to America.

Aus unerfindlichen Gründen werden zu häufig die genealogisch

wertvollen Herkunftsorte unterschlagen, d.h. Fällen gleichgesetzt,

in denen Listen keine Herkunftsorte enthalten. Benutzer werden bewußt

in die Irre geführt. (28)

German Studies können hier sehr konkret die gefällige Eindeutigkeit

gedruckter Wissenschaft demaskieren. „Was man schwarz auf weiß

besitzt, kann man getrost nach Hause tragen", ist eine beruhigende

Redensart, die auch in den German Studies mit einem großen Fragezeichen

versehen werden sollte: Don’t trust Glazier/Filby! Jede in dieser Edition

gefundene Angabe sollte anhand der Originale (Mikrofilme) überprüft

werden.

V. Einwanderung

Einwanderung ist zunächst Heimatlosigkeit.

Wer Castle Garden

an der Südspitze Manhattens verließ, mußte sich auch vor

Landsleuten hüten, die die Ausweitung des Heimatgefühls in der

Fremde auf Menschen deutscher Zunge im vielsprachigen New York ausnutzten.

Deutsche Stadtviertel aber, zum Beispiel „Over The Rhine" in Cincinnati,

boten Sicherheit, wenn Fremdenfeindlichkeit sich breit machte, waren Rückzugsmöglichkeiten

bei den Gehversuchen in der Fremde. Sie boten heimatliche Geselligkeit,

die nach Jahren bloßer Erinnerung das Deutschtum, ob bayerisch oder

plattdeutsch, auch zu rührseliger Tümelei verdichten konnte.

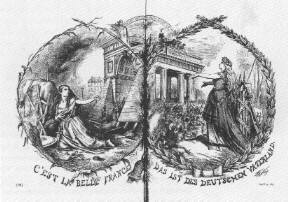

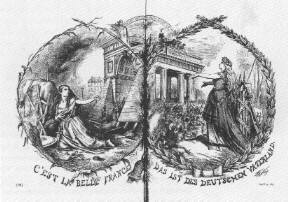

Preußens Sieg über Frankreich und die nationale Einigung (1871)

hat der in Deutschland geborene Karikaturist Thomas Nast pathetisch gefeiert.

Und noch Jahre nach dem Ereignis sang man in deutschen Bierhallen im wohl

ironisch so benannten „Over The Rhine" (Jenseits des Kanals): „Sie

sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein." (29)

Der „Deutsche Pionier" enthält so manche Seite sentimentaler

Selbstgefälligkeit, die dem Pathos in der alten

Wer Castle Garden

an der Südspitze Manhattens verließ, mußte sich auch vor

Landsleuten hüten, die die Ausweitung des Heimatgefühls in der

Fremde auf Menschen deutscher Zunge im vielsprachigen New York ausnutzten.

Deutsche Stadtviertel aber, zum Beispiel „Over The Rhine" in Cincinnati,

boten Sicherheit, wenn Fremdenfeindlichkeit sich breit machte, waren Rückzugsmöglichkeiten

bei den Gehversuchen in der Fremde. Sie boten heimatliche Geselligkeit,

die nach Jahren bloßer Erinnerung das Deutschtum, ob bayerisch oder

plattdeutsch, auch zu rührseliger Tümelei verdichten konnte.

Preußens Sieg über Frankreich und die nationale Einigung (1871)

hat der in Deutschland geborene Karikaturist Thomas Nast pathetisch gefeiert.

Und noch Jahre nach dem Ereignis sang man in deutschen Bierhallen im wohl

ironisch so benannten „Over The Rhine" (Jenseits des Kanals): „Sie

sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein." (29)

Der „Deutsche Pionier" enthält so manche Seite sentimentaler

Selbstgefälligkeit, die dem Pathos in der alten  Heimat

nicht nachstand. Die Zeitschrift ist 1869 erstmals in Cincinnati erschienen,

und danach noch 18 Jahre. Heute steht diese Fundgrube für German Studies

in der Public Library of Cincinnati and Hamilton County auf Mikrofilm zur

Verfügung.

Heimat

nicht nachstand. Die Zeitschrift ist 1869 erstmals in Cincinnati erschienen,

und danach noch 18 Jahre. Heute steht diese Fundgrube für German Studies

in der Public Library of Cincinnati and Hamilton County auf Mikrofilm zur

Verfügung.

Heimat ist nicht nur Erinnerung und Fest, sondern vor allem Alltag,

auch streitbar gelebter Alltag. So haben sich Süddeutsche und Norddeutsche,

Reformierte und Lutheraner 1838/39 in Cincinnati gestritten. Man gründete

die „Norddeutsche Lutherische Kirche", auch „Plattdeutsche Kirche"

genannt, herausgekauft aus der Sankt Johannes Gemeinde, die aus allen Nähten

platzte. Vor allem Norddeutsche kamen gegen Ende der 30er Jahre hinzu.

Sie wurden zur Mehrheit, wollten einen Pastor aus dem Osnabrücker

Land. Die schon eingesessenen Mitglieder sahen sich bedroht vom fremden

Dialekt und von zu viel lutherischer Selbstsicherheit: sie zahlten die

ärmlichen greenhorns aus und verhalfen ihnen damit zur eigenen Gemeinde

und Kirche. Die beschlossen sofort in ihrer neuen Gemeinde, daß „niemand

in den Kirchenrath gewählt werden (kann), der der Plattdeutschen Sprache

nicht mächtig ist". Die nun wieder süddeutsch und reformiert

beherrschte St. Johannes Gemeinde konterte: Um allen provinzialischen Vorurtheilen

vorzubeugen findet es die Gemeinde für nothwenig nur drei Gemeindeglieder

aus einer Provinz zu wählen. Alle „Nord-Deutschen zählen jedoch

zusammen nur eine Provinz".(30) Da wurden viele

deutsche Staaten als „eine Provinz" abgetan: z.B. Preußen

und Hannover, Oldenburg und Bremen, Schaumburg-Lippe und Hamburg, Lübeck

und Mecklenburg, Braunschweig und Holstein.

Johann Heinrich zur Oeveste hat sich für die „Plattdeutsche

Kirche" entschieden und dort auch seine Frau gefunden, die er in Rieste

vermutlich nicht wahrgenommen hätte. Gut 25 km lagen zwischen ihnen,

als sie nördlich und südlich von Osnabrück aufwuchsen, und

der Heiratsradius betrug im Schnitt rund 12 km. Armer Heuerleute Kind war

die Braut noch dazu. Es hätte von Johann Heinrich zur Oeveste sehr

viel Eigensinn verlangt, sie daheim zu heiraten. Hier in der Fremde und

in der „Osnabrücker Kirche" verlor Heimat die regionale und

ständische Enge.

Als Gründungsmitglied hat Johann Heinrich zur Oeveste nicht nur

in Cincinnati Heimat gestiftet. 1840 zog er mit Osnabrücker Landsleuten

in die Wälder von Indiana, wenige Meilen südlich von Columbus,

an den White Creek. Sie waren aufeinander angewiesen, bei der Rodung des

Waldes, beim Kirchen- und Schulbau, beim Unterhalt für Pastor und

Lehrer, bei der Versorgung von Armen und Alten, bei Geburt und Heirat und

(häufig frühem) Tod. Die Kirchenbücher bewahren diesen nun

Heimat gewordenen Alltag, vor allem die Protokollbücher. Sie sind

nicht von städtischen Geschäftsleuten oder Angestellten verfaßt,

die zu abstrahieren und zu resümieren wußten, sondern von Bauern

und Handwerkern geschrieben, die konkret und  sinnlich

erzählten: Geschichten eben vom Kirchbau und von der Zahlungsmoral,

von Schulbüchern und Lehrerpflichten, vom Reinigen der Kirche und

Läuten der Glocken, vom Kreuz auf dem Turm und vom Pastorengewand

auf dem Friedhof, von Ehebruch und Trunksucht, vom Bankrott und von der

Exkommunikation, dem Ausschluß aus der Kirche Christi.(31)

Die Bücher liegen in zahlreichen ehemals deutschen evangelischen Gemeinden

in den USA (Katholiken hatten leider noch keine Gemeinderäte!). Sie

enthalten einen guten Teil deutscher Heimatgeschichte in den USA, in deutscher

Schreibschrift allerdings. Diese Schätze könnten in Zusammenarbeit

mit Kirchengemeinden und Kommunen zu Unterrichtsprojekten führen,

die der Heimat und ihren Menschen übersehene Geschichte zurückgeben,

bis hin zu den „roots" in Deutschland.

sinnlich

erzählten: Geschichten eben vom Kirchbau und von der Zahlungsmoral,

von Schulbüchern und Lehrerpflichten, vom Reinigen der Kirche und

Läuten der Glocken, vom Kreuz auf dem Turm und vom Pastorengewand

auf dem Friedhof, von Ehebruch und Trunksucht, vom Bankrott und von der

Exkommunikation, dem Ausschluß aus der Kirche Christi.(31)

Die Bücher liegen in zahlreichen ehemals deutschen evangelischen Gemeinden

in den USA (Katholiken hatten leider noch keine Gemeinderäte!). Sie

enthalten einen guten Teil deutscher Heimatgeschichte in den USA, in deutscher

Schreibschrift allerdings. Diese Schätze könnten in Zusammenarbeit

mit Kirchengemeinden und Kommunen zu Unterrichtsprojekten führen,

die der Heimat und ihren Menschen übersehene Geschichte zurückgeben,

bis hin zu den „roots" in Deutschland.

Amerika, seine Regionen und seine Gemeinden sind den Nachkommen der

Einwanderer des 19. Jahrhunderts Heimat geworden, häufig durch Heirat

ethnisch ergänzt und erweitert. Fremdes ist vertraut geworden: „Heimat

North America". (32)

Die Osnabrücker St. Johannes Gemeinde am White Creek hat ihre

Identifikation mit den multiethnischen USA endgültig 100 Jahre nach

ihrer Gründung vollzogen, als sie mit der Kriegserklärung des

Deutschen Reiches an die USA im Dezember 1941 die deutsche Sprache aus

dem Gottesdienst verbannte und die Stars and Stripes neben den Altar stellte.(33)

Amerikanisch empfanden die Männer, die dies in der altlutherischen

Gemeinde im Kirchenrat entschieden, schon lange. Johann Heinrich zur Oeveste

hatte am 21. März 1872, er war 70 Jahre alt, seinem Bruder in Deutschland

geschrieben:

„Unsre(!) Regierungsform ist wohl die beste in der Welt weil wir

ein Volck sind welches sich Selbst regiehrt aber unter den beamten giebt

es immer noch zu Viel Spitzbuben und dieses Uebel wie ich glaube liegt

vieles in der Nation weil die so genante Angelsächsische partei noch

immer die Vorherschende ist."(34)

Die Gleichberechtigung der Einwanderer mahnte er an, die für ihn jetzt

keine Fremden mehr waren; „This ist our home and this is our country",

dürfte er sich gesagt haben. Den Deutsch-Amerikanern und vermutlich

auch der Demokratischen Partei wird er dabei einige Spitzbuben weniger

zugetraut haben ...

VI. 48er

48er suchten Zuflucht in der Neuen Welt. Heimat sollte sie einigen nicht

werden: sie wollten und sie gingen zurück. Anderen wurde Amerika zur

demokratischen Heimat. Viele haben ihre Heimat verlas-sen, vor allem 1852-1854,

weil nach der gescheiterten Revolution alles beim alten blieb, Stagnation

und Resignation sich breit machten. Und Mißernten hatte es gegeben.

Sie lähmten das Wirtschaftleben. Vor allem Handwerker und Tagelöhner

und Kleinbauern wurden davon hart getroffen. Sie gin-gen nicht aus politischen

Gründen nach Amerika, aber doch auch infolge der in Deutschland ge-scheiterten

Politik der Demokraten und Liberalen von 1848.

Literatur dazu erscheint zahlreich in diesem Jahr, in Deutschland und

in den USA. Hier geht es nur darum, einige Mehrdeutigkeiten und Kehrseiten

im Anhang zu präsentieren:

Wer so empfangen wurde von Pionieren der 30er und 40er Jahre, von Landsleuten,

der hatte keine Heimat mehr. Mit Friedrich Nietzsche als Beispiel, von

dem allenfalls frauenfeindliche Sentenzen als gesunkenes Kulturgut bekannt

sind („Du gehst zu Frauen? Vergiß die Peitsche nicht!"), sei

noch einmal dem Nachspüren von Mehrdeutigkeiten Nachdruck verliehen.

Er hat Heimatlosigkeit in schönste Verse gefaßt, als habe er

sie 1884 auch für 48er in den USA geschrieben: (35)

|

Robert McLaughlin (Universität Oldenburg) hat das Gedicht ins

Englische übertragen: |

| D e r F r e i g e i s t . |

T h e F r e e t h i n k e r. |

| A b s c h i e d |

F a r e w e l l |

Die Krähen schrei’n

Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt:

Bald wird es schnei’n -

Wohl dem, der jetzt noch - Heimat hat! |

The crows cry

And move in whirring flight to town:

Soon it will snow. -

How fortunate he who - still - has home! |

Nun stehst du starr,

Schaust rückwärts ach! wie lange schon!

Was bist du Narr

Vor Winters in die Welt - entflohn? |

Rigid now you stand,

Looking backward, ach! for how long!

What are you, fool,

To flee before winter into the world? |

Die Welt - ein Thor

Zu tausend Wüsten stumm und kalt!

Wer Das verlor,

Was du verlorst, macht nirgends Halt. |

The world - a gate

To a thousand deserts dumb and cold!

He who lost

what you have lost - nothing will hold! |

Nun stehst du bleich,

Zur Winter-Wanderschaft verflucht,

Dem Rauche gleich,

Der stets nach kältern Himmeln sucht. |

Now stand you pale,

Damned to winter wandering,

Like the smoke

That always seeks colder heavens. |

Flieg’, Vogel, schnarr’

Dein Lied im Wüsten-Vogel-Ton! -

Versteck’, du Narr,

Dein blutend Herz in Eis und Hohn! |

Fly, bird, croak

Your song to the desert-bird tune! -

Hide, you fool,

Your bleeding heart in ice and scorn! |

Die Krähen schrei’n

Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt:

- Bald wird es schnei’n,

Weh dem, der keine Heimat hat! |

The crows cry

And move in whirring flight to town:

- Soon it will snow,

Woe to him who has no home! |

Anmerkungen:

-

Nikolaus Lenau: Sämtliche Werke und Briefe. 2. Band.

(Leipzig: Insel, 1970) 205

-

Rolf Weber (Hg.): Land ohne Nachtigall. Deutsche Emigranten

in Amerika, 1777-1886. (Berlin (Ost): Der Morgen, 1981)

-

Margret Boveri: Amerikafibel. Für erwachsene Deutsche.

(Berlin: Minerva, 1946) 36

-

Oldenburgische Blätter, 25. Juni, 2. u. 16. Juli 1833

-

Alfred Kerr: Yankee-Land. Eine Reise. (Berlin: Mosse, 1925)

90

-

Jakob Grimm / Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch.

Band 4,2. (Leipzig: Hirzel, 1972) 864-867

-

Hermann Bausinger: Heimat in einer offenen Gesellschaft.

In: Susanne Althoetmar-Smarczyk et al. (Hg.): Hei-mat. Analysen, Themen,

Perspektiven. Bd. 1. (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung,

1990) 77

-

Bradford Chambers (Ed.): Chronicles of Negro Protest. (New

York: Parents’ Magazine Press, 1968) 61

-

Johannes Ostendorf: Zur Geschichte der Auswanderung aus

dem alten Amt Damme (Oldb.) insbesondere nach Nordamerika, in den Jahren

1830-1880. In: Oldenburger Jahrbuch 46/47 (1942-43): 249ff.

-

Bernhard Wechsler: Die Auswanderer. Ein Vortrag, gehalten

im Verein für Volksbildung zu Oldenburg am 20. December 1846, nebst

einem Vorworte. (Oldenburg: Stalling, o.J. [1847] ) 14, 25. - Der vollständige

Text kann auf den Internet-Seiten der „Forschungsstelle Niedersächsische

Auswanderer in den USA" (NAUSA) gelesen und ausgedruckt werden: http://www.uni-oldenburg.de/nausa/wechsler.htm

.

-

Liana Millu: Rauch über Birkenau. Mit einem Vorwort

von Primo Levi. (München: Kunstmann, 1997) (Originalausgabe: Il fumo

di Birkenau. Firenze: Editrice La Giuntina 1986. - English: Smoke over

Birkenau. Philadelphia: Jewish Publication Society 1991)

-

St. John, White Creek/Indiana: History of the St. John’s

Evangelical Lutheran Church. 1990, 17

-

Bernhard Holtmann: O Mönsterland min Heimatland.

Gedichte und Geschichten. (Lüdinghausen: Rademann, 1982) 13

-

Hermann Bausinger, 90

-

Antonius Holtmann (Hg.): „Ferner thue ich euch zu wissen

..." Briefe des Johann Heinrich zur Oeveste aus Amerika (1834-1876). (Bremen:

Edition Temmen, 1995) 69

-

Vgl. Hermann Bausinger, 88

-

Dieses Gedicht (14 Strophen), „An die Auswanderer", druckten

am 15. Oktober 1833 die Oldenburgischen Blätter. Unter „Fundstücke"

steht es vollständig auf den Internet-Seiten der Forschungsstelle

NAUSA (http://www.uni-oldenburg.de/nausa/fundst.htm).

Es kann ausgedruckt werden.

-

Der vollständige Text steht unter „Fundstücke"

auf

den Internet-Seiten der Forschungsstelle. Er kann ausgedruckt werden. Das

Gedicht und die Polizeiakten befinden sich im Staatsarchiv Osnabrück

(StOs: Rep 335, 4242, 155-177). Eine leicht veränderte Fassung ist

1875 in den USA veröffentlicht worden: Heinrich Rattermann: Zwei Agitatoren

der Auswanderung. II: Franz Josef Stallo. In: Der Deutsche Pionier 7(1875/76)

1,2 - 17.

-

Bernhard Wechsler, 16

-

Jürgen Schlumbohm: Lebensläufe, Familien, Höfe.

Die Bauern und Heuerleute des Osnabrückischen Kirchspiels Belm in

protoindustrieller Zeit, 1650-1860. (Göttingen: Vandenhoek, 1994)

370ff.

-

Vgl. Anm. 15. - Das Buch kann in den USA leicht erworben

werden: NCSA-Literatur, 430 S. Kelp Grove Road, Nashville, IN 47448, Phone:

(812)-988-2866. E-Mail: reichman@indiana.edu. Dieses Buch ist auf den Internet-Seiten

der Forschungsstelle vollständig veröffentlicht: http://www.uni-oldenburg.de/nausa/zuroev/000.htm

-

Günter Moltmann (Hg.): Aufbruch nach Amerika. Die

Auswanderungswelle von 1816/17. (Stuttgart: Metzler, 1989)

-

Rolf Engelsing: Bremen als Auswandererhafen 1683-1880.

(Bremen: Schünemann, 1961) 131, 162f.

-

Günter Moltmann: Auf dem Auswandererschiff: Zur jüdischen

Komponente der deutschen Amerikawanderung im 19. Jahrhundert. In: Freimark

/ Jankowsky / Lorenz (Hg.): Juden in Deutschland. Emanzipation, Integration,

Verfolgung und Vernichtung. (Hamburg: Christians, 1991) 288

-

Ursula Feldkamp (Hg.): Schreiber, Ludwig und Charlotte:

Tagebuch geführt auf der Reise von unserer Heymath Osnabrück,

über Bremen, Bremerhaven mit den 340 Last großen dreymastigen

Schiff Göethe, Capitain Homan nach Baltimore in Amerika. In: Deutsches

Schiffahrtsarchiv 14 (1991) 9-68. - Friedrich Gerstäcker: Reise von

Leipzig nach New York. Brieftagebuch einer Überfahrt im Zwischendeck

1837. In: Deutsches Schiffahrtsmuseum (Hg.): Auf Auswandererseglern. Berichte

von Zwischendecks- und Kajütpassagieren. (Bremerhaven: Stiftung Deutsches

Schiffahrtsmuseum, 1976) 7-44

-

Thomas Conklin: The Titanic sinks! (New York: Random House

1997); die Erlebnisse eines irischen Jungen: Eva Benting: SOS Titanic.

(San Diego: Harcourt Brace, 1996)

-

Michael E. Tepper (Ed.): Passenger Arrivals at the Port

of Baltimore 1820-1834. (Baltimore. Genealogical Pu-blishing Co., INC.,

1982); Gary J. Zimmermann / Marion Wolfert: German Immigrants. Lists of

Passengers Bo-und from Bremen to New York, 1847-1867. 3 Volumes. (Baltimore:

Genealogical Publishing Co., Inc., 1987/88)

-

Ira A. Glazier / William P. Filby: Germans to America.

Lists of Passengers Arriving at U.S. Ports. Volumes 1-56 (Jan. 2, 1850

- Nov. 30, 1888). (Wilmington/Delaware: Scholarly Resources Inc., 1988-1997)

Die Reihe wird bis 1893 weitergeführt. Zur detaillierten Kritik an

der Edition vgl. Antonius Holtmann: Glazier/Filby, Germans to America,

Bände 1-50 (1988-1996). Fallstricke für Genealogen. In: Genealogie

45 (1996) 9/10, 274-280; in englischer Sprache in: The Palatine Immigrant

22 (1997) 2, 80-87, und The Palatine Immigrant 22 (1997) 3, 80, 164, 165.

Beide Fassungen werden auf den Internet-Seiten der Forschungsstelle

NAUSA angeboten und können ausgedruckt werden, dazu eine relativierende

positive Würdigung: John Terence Golden: Passenger

List Research Using the Glazier/Filby Index. The Lindenberg Family of Columbus/Ohio;

zuerst in: The Palatine Immigrant 22 (1997) 3, 155-157

-

D. J. Kenny: Illustrated Cincinnati. A Pictorial Hand-Book

of the Queen City. (Cincinnati: Robert Clarke, 1875) 133f.

-

Wolfgang Grams: The North German Lutheran Church in Cincinnati:

An „Osnabrück" Congregation. In: Reichmann / Rippley / Nagler (Ed.):

Emigration and Settlement Patterns of German Communities in North Ame-rica.

(Indianapolis: Max Kade German-American Center / Indiana University-Purdue

University at Indianapolis, 1995) 79-90 - Antonius Holtmann: „Ferner thue

ich euch zu wissen ...", 50f. (Anm. 43). Die Kirchenbücher der „Norddeutschen

Lutherischen Kirche" (heute Third Protestant Memorial Church) befinden

sich auf Mikrofilm in der Public Library of Cincinnati and Hamilton County,

aber auch in der Forschungsstelle NAUSA der Universität Oldenburg.

-

Antonius Holtmann: An „Osnabrück" Congregation in

Indiana: The „Deutsche evangelisch-lutherische St. Jo-hannes Gemeinde am

White Creek". In: Reichmann / Rippley / Nagler (Ed.): Emigration and Settlement

Patterns of German Communities in North America. (Indianapolis: Max Kade

German-American Center / Indiana University-Purdue University at Indianapolis,

1995) 91-105 - Die Kirchenbücher (Register und Protokollbücher)

sind auf Mikrofilm zugänglich bei der Genealogical Society Salt Lake

City, Utah: German Protestant Church Records GS 1-5475, IND 00520, Roll

16.

-

Bert Lachner (Ed.): Heimat North America: German Americans

Today. (Glen Ellyn, Illinois: Landmark Books, 1997)

-

Vgl. Anm. 12, 10

-

Antonius Holtmann (Hg.): Ferner thue ich euch zu wissen

..., 115

Georgio Colli / Mazzino Montinari (Hg.): Nietzsche.

Werke. Kritische Gesamtausgabe. IV, 1: Also sprach Zarathustra. Ein Buch

für Alle und Keinen (1883-1885). Berlin: Walter de Gruyter 1968, 82.

¾ VII, 3: Nachgelassene Fragmente Herbst 1884 - Herbst 1885. (Berlin/New

York: Walter de Gruyter, 1974) 37

Amerikanern

wurden Deutsche in den 20er Jahren als preußische Bahnbeamte präsentiert

und, nach 1945 - Preußen war verboten und Bayern amerikanische Besatzungszone

- als allerdings mißmutig dreinschauende bayerische Bauern mit Gamsbart

am Hut und Krachlederner an den Hosenträgern.

Amerikanern

wurden Deutsche in den 20er Jahren als preußische Bahnbeamte präsentiert

und, nach 1945 - Preußen war verboten und Bayern amerikanische Besatzungszone

- als allerdings mißmutig dreinschauende bayerische Bauern mit Gamsbart

am Hut und Krachlederner an den Hosenträgern.  Der

Karikaturist des Cincinnati Enquirer (1989) erwartete nur bajuwarisch kostümierte

aufgedrehte Deutsche im neuen Direktflug von Frankfurt in die „Königin

des Westens", nicht aber auch Oberhessen und keine Insulanerinnen von

Föhr/Nordfriesland an der Nordseeküste in Schleswig-Holstein,

erst recht keine Angestellten in Schlips und Kragen aus Hannover.

Der

Karikaturist des Cincinnati Enquirer (1989) erwartete nur bajuwarisch kostümierte

aufgedrehte Deutsche im neuen Direktflug von Frankfurt in die „Königin

des Westens", nicht aber auch Oberhessen und keine Insulanerinnen von

Föhr/Nordfriesland an der Nordseeküste in Schleswig-Holstein,

erst recht keine Angestellten in Schlips und Kragen aus Hannover.

Der

Kanzler kennt auch wohl nicht die Resolution von freien Schwarzen in Hartford

zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die nicht nach Afrika ausgesiedelt, umgesiedelt,

zurückgesiedelt werden wollten: „This is our home and this is our

country ... Here let us live and here let us die."

Der

Kanzler kennt auch wohl nicht die Resolution von freien Schwarzen in Hartford

zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die nicht nach Afrika ausgesiedelt, umgesiedelt,

zurückgesiedelt werden wollten: „This is our home and this is our

country ... Here let us live and here let us die."

"Denke Dir einmal

einen Raum von ungefähr 11 Schritt Länge 9 Schritt Breite, 8

Fuß hoch, an beiden Seiten mit den Schlafstellen oder Coyen versehn,

von denen immer 2 von Brettern genagelt übereinander sind, ungefähr

in der Art wo in jeder Coye 10 Mann liegen, 5 oben und 5 unten. ... Denke

Dir nun in diesem Raum bei schlechter Witterung 100 und ungefähr 10

bis 15 Auswanderer eingeschlossen, denke Dir ihre Ausdünstung, das

Lachen Toben, Uebergeben, Lamentiren, Kinderschreien etc., etc., und Du

wirst dann ein ziemlich treues Bild dies Raumes haben!"

"Denke Dir einmal

einen Raum von ungefähr 11 Schritt Länge 9 Schritt Breite, 8

Fuß hoch, an beiden Seiten mit den Schlafstellen oder Coyen versehn,

von denen immer 2 von Brettern genagelt übereinander sind, ungefähr

in der Art wo in jeder Coye 10 Mann liegen, 5 oben und 5 unten. ... Denke

Dir nun in diesem Raum bei schlechter Witterung 100 und ungefähr 10

bis 15 Auswanderer eingeschlossen, denke Dir ihre Ausdünstung, das

Lachen Toben, Uebergeben, Lamentiren, Kinderschreien etc., etc., und Du

wirst dann ein ziemlich treues Bild dies Raumes haben!" Die prachtvollen

Dampfer der Jahrhundertwende haben die Klassengesellschaft, die die heimatliche

Solidarität schon immer durchbrochen hatte, Schiffsarchitektur werden

lassen. Tief unten waren die Auswanderer verstaut, weit entfernt von Rettungsbooten

und schnellen Fluchtmöglichkeiten. Die irischen Auswanderer in der

3. Klasse der „Titanic" haben es 1812 zu spüren bekommen: 4

von 143 Frauen der 1. Klasse fanden den Tod, aber 81 von 179 der 3. Klasse,

1 von 30 Kindern der 1. und 2., aber 53 von 76 der 3. Klasse.

Die prachtvollen

Dampfer der Jahrhundertwende haben die Klassengesellschaft, die die heimatliche

Solidarität schon immer durchbrochen hatte, Schiffsarchitektur werden

lassen. Tief unten waren die Auswanderer verstaut, weit entfernt von Rettungsbooten

und schnellen Fluchtmöglichkeiten. Die irischen Auswanderer in der

3. Klasse der „Titanic" haben es 1812 zu spüren bekommen: 4

von 143 Frauen der 1. Klasse fanden den Tod, aber 81 von 179 der 3. Klasse,

1 von 30 Kindern der 1. und 2., aber 53 von 76 der 3. Klasse. Wer Castle Garden

an der Südspitze Manhattens verließ, mußte sich auch vor

Landsleuten hüten, die die Ausweitung des Heimatgefühls in der

Fremde auf Menschen deutscher Zunge im vielsprachigen New York ausnutzten.

Deutsche Stadtviertel aber, zum Beispiel „Over The Rhine" in Cincinnati,

boten Sicherheit, wenn Fremdenfeindlichkeit sich breit machte, waren Rückzugsmöglichkeiten

bei den Gehversuchen in der Fremde. Sie boten heimatliche Geselligkeit,

die nach Jahren bloßer Erinnerung das Deutschtum, ob bayerisch oder

plattdeutsch, auch zu rührseliger Tümelei verdichten konnte.

Preußens Sieg über Frankreich und die nationale Einigung (1871)

hat der in Deutschland geborene Karikaturist Thomas Nast pathetisch gefeiert.

Und noch Jahre nach dem Ereignis sang man in deutschen Bierhallen im wohl

ironisch so benannten „Over The Rhine" (Jenseits des Kanals): „Sie

sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein."

Wer Castle Garden

an der Südspitze Manhattens verließ, mußte sich auch vor

Landsleuten hüten, die die Ausweitung des Heimatgefühls in der

Fremde auf Menschen deutscher Zunge im vielsprachigen New York ausnutzten.

Deutsche Stadtviertel aber, zum Beispiel „Over The Rhine" in Cincinnati,

boten Sicherheit, wenn Fremdenfeindlichkeit sich breit machte, waren Rückzugsmöglichkeiten

bei den Gehversuchen in der Fremde. Sie boten heimatliche Geselligkeit,

die nach Jahren bloßer Erinnerung das Deutschtum, ob bayerisch oder

plattdeutsch, auch zu rührseliger Tümelei verdichten konnte.

Preußens Sieg über Frankreich und die nationale Einigung (1871)

hat der in Deutschland geborene Karikaturist Thomas Nast pathetisch gefeiert.

Und noch Jahre nach dem Ereignis sang man in deutschen Bierhallen im wohl

ironisch so benannten „Over The Rhine" (Jenseits des Kanals): „Sie

sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein."  Heimat

nicht nachstand. Die Zeitschrift ist 1869 erstmals in Cincinnati erschienen,

und danach noch 18 Jahre. Heute steht diese Fundgrube für German Studies

in der Public Library of Cincinnati and Hamilton County auf Mikrofilm zur

Verfügung.

Heimat

nicht nachstand. Die Zeitschrift ist 1869 erstmals in Cincinnati erschienen,

und danach noch 18 Jahre. Heute steht diese Fundgrube für German Studies

in der Public Library of Cincinnati and Hamilton County auf Mikrofilm zur

Verfügung.