Albrecht Eckhardt/Heinrich Schmidt (Hg.):

Geschichte des Landes Oldenburg. Ein Handbuch. Oldenburg 1987

| Antonius Holtmann: | Kein Meisterstück oder: Wie "Liwwät Böke" mit fremden Federn geschmückt wurde .... |

|

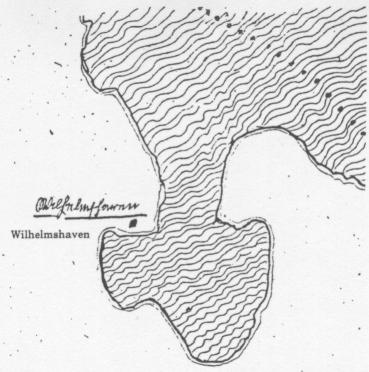

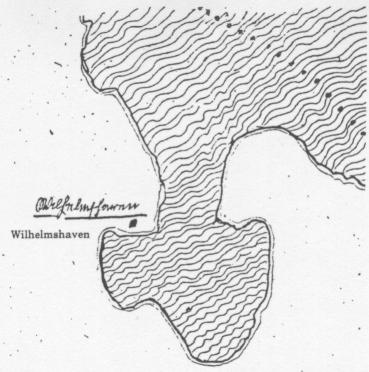

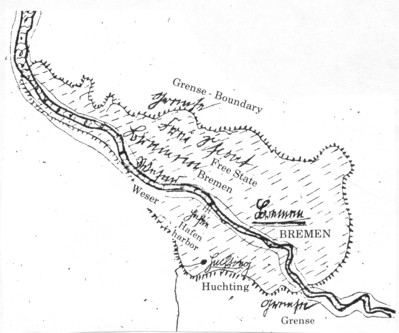

| Liwwät Bökes Zeichnung von 1835 |

|

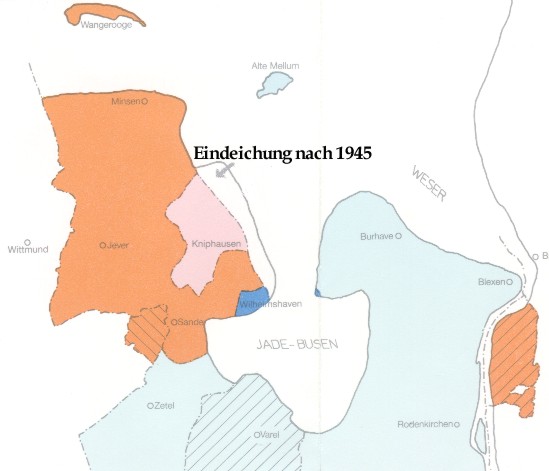

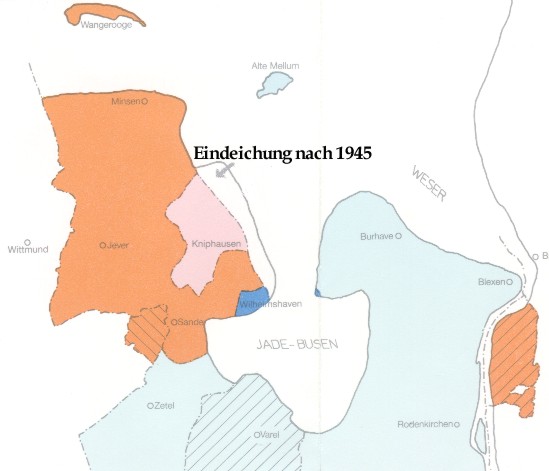

| Territorialentwicklung

des

Oldenburger Landes(teils) im 19. und 20. Jahrhundert(modifiziert), aus:

Albrecht Eckhardt/Heinrich Schmidt (Hg.): Geschichte des Landes Oldenburg. Ein Handbuch. Oldenburg 1987 |

|

| "Liwwät" 1835 |

|

| Bremen um 1900 (Scobel 1901) |

|

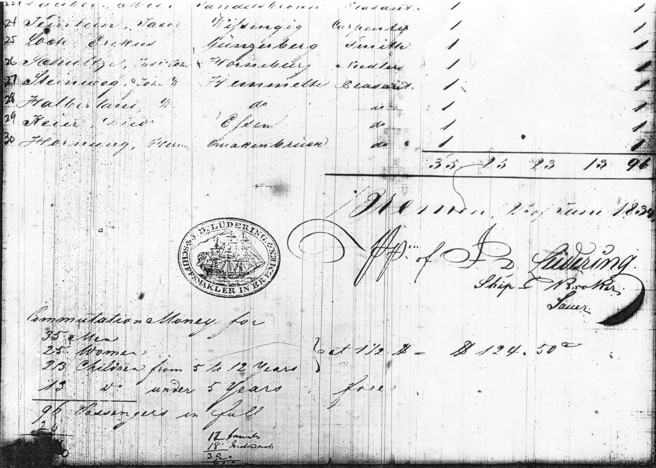

| Stempel des Schiffsmaklers Lüdering auf der Passagierliste der Brigg "Globe", Bremenerhaven - Baltimore, angekommen am 2. August 1834 (National Archives Microfilm Publications, Washington, D.C., M 255, Roll 1) |

|  |

| Gerstäckers "Coye" im Zwischendeck | "Liwwäts" "Schlaapkojn" (Alkoven) im Zwischendeck. (Vgl. den Alkoven in "Pictures from my Childhood".) |

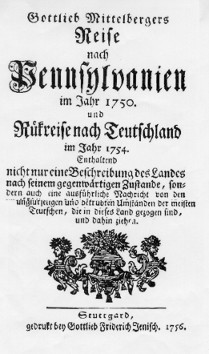

„Liwwät“ hat dies nicht „sölwest saihn“,

sondern die Beschreibung des „Gesehenen“ Gottlieb Mittelbergers Reisebericht

von 1756 entnommen. Der Schulmeister und Organist Gottlieb

Mittelberger , der eine in Heilbronn gebaute und für Philadelphia bestimmte

Orgel begleitete, hat geschrieben:

„So haben mich viele Württemberger, Durlacher und Pfälzer, deren sehr viele darinnen sind,, und Taglebens es beseufzen und beklagen, dass sie ihr Vaterland verlassen, mit Thränen und aufgehobenen Händen, ja gar um Gottes Willen gebethen, solches Elend und Herzeleid in Teutschland bekannt zu machen, damit nicht nur das gemeine Volk sondern auch selbst Fürsten und Herren erfahren möchten, wie es ihnen ergangen, und nicht mehr unschuldige Seelen aus ihrem Vaterland zu gehen, durch die Neuländer beredet, und in gleiche Sklaverei gezogen werden möchten. . . . Wann die Schiffe bey Philadelphia nach der so langen Seefahrt angelandet sind, so wird niemand herausgelassen, als welche ihre See-Frachten bezahlen, oder gute Bürgen stellen können, die anderen, die nicht zu bezahlen haben, müssen so lange im Schiffe liegen bleiben, bis sie gekauft und durch ihre Käuffer vom Schiff los gemacht werden. Wobey es die Kranken am schlimmsten haben, denn die Gesunden werden allezeit lieber und mithin zuerst gekauft, da dann die elenden Kranken vielmals noch 2. 3. Wochen vor der Stadt auf dem Wasser bleiben und öfters sterben müssen. . . . Alle Tage kommen Engelländer, Holländer und hochdeutsche Leute aus der Stadt Philadelphia, und sonsten aller Orten zum Theil sehr weit her, wohl 20. 30. bis 40. Stunden Wegs, und gehen auf das neu angekommene Schiff . . . und suchen sich unter den gesunden Personen die zu ihren Geschäften anständige heraus und handeln mit denen selben, wie lange sie vor ihre auf sich habende See-Fracht, welche sie gemeiniglich noch ganz schuldig sind, dienen wollen. Wenn man nun des Handels eins geworden, so geschiehet es, dass erwachsene Personen für diese Summe nach Beschaffenheit und Stärke und Alters 3. 4. 5. bis 6. Jahre zu dienen sich schriftlich verbinden. Die ganz jungen Leute aber, von 10. bis 15. Jahren, müssen serviren, bis sie 21. Jahre sind.“

|

„Liwwät“ hat diesen Bericht in unzulängliches

Plattdeutsch übertragen und ein wenig hergerichtet und dramatisiert: Aus Philadelphia

wird Baltimore, und (unverkäufliche) Blinde und Krüppel bereichern das

Verkaufsangebot (!), und aus 3-6 Jahren Dienstverpflichtung werden 5-10 Jahre.

„Liwwät“ hat geschrieben:

„Dat Schiff brinkt Württembergers, Durlachrs und Palts

. . .Dao sint mannige, de bejämmeren un begrienen iähren Andeel un se

Duutskland verlaoten habbt, un belegert mi mit träon un uprichtet händen un

Guotts Sake to bekennt maken in Duutskland iähren Elende un hiärten Stink, so

dat blaas Bure of Allgemein Lue, äover ook Edelen un Graofen bekennt maokt sint

iähren Unnersindung um dat nicht merehre Unschuldige Lue Mensken sich tokürent

laoten um to utwanneren dat Vaderland in dat Liaben de Slaafen luort sint. . .

. Wann dat Schiff naoden lange Riese, tokommt to Lant, nieman is aflaoten dat

Schiff, bloas sokken, de Betallt sint iähren Riesen Kosten - of

se gurdden Versicherheit hebbt, de anneren, de, wekken nicht dat mittel af Geld

haolt of findt moeten upt Schiff bliffen bis se verkaupt sint, un sint loloaten

von Schiff bi iären Verkauper. Kirnen Kauper kauppezt de Kranken, Blinde of

aollern. Gesunde Mensken kauppet se bünigs. De lienere un kruppeleren liggt

faken twen of dren Wiäken bis se daut sint. . . . Jeden Dag kommt Hollaqnder,

Engelsken un Houchduutsken hier hen von diätig of mäihr Milen um to Mensken

haupen de Verkauppen sint. Se utsöeket de Gesunde Lue, um to brukken de

Stautigheit un Afspräikt mit em den Tiidlang de willig sint för iähr

Riesenkosten. De Angenemmung is verheidt in Schriewen up Pappier, un se beid

sich un fief of tain Jaohren, se liäst nich Engelsk. Jungens arbeit bis se 21

jaohren sint. . . Mit angst . Liwwät Böke.“

Luke Knapke hat dies ins Englische übertragen:

[The ship carried Württembergers, „Durlachers“ (Ed.-?) and Palatines. . . . there were many who complained and moaned on their part that they had left Germany. And they begged me with tears and outstretched hands for God’s sake to acquaint those in Germany with their sufferings and heartbreak so that not only the farmers or ordinary people, but also the nobles and counts, would be made aware of their discovery, so that no more innocent people would let themselves betalked into emigrating from the fatherland and be lured into the life of a slave. . . . When the ship reached land after the long journey, no one is let off the ship except those who had paid their travel costs or had good security. The others who didn’t have the funds or money found they had to stay on the ship until they were sold and were let off the ship by their seller. No buyers bought the sick, the blind, or the elderly. Health persons were bought at once. The suffering and crippled often lay on the ship two or three weeks until they died. . . . Every day Dutchmen, English and High Germans come here from thirty or more miles to buy the humans who are for sale. They seek out the healthy people to take advantage of their poverty, and dispute the whole time with those who are willing to serve for their travel costs. The chosen one is bound in writing a paper for five or ten years; they can’t read English. Young ones work until they are twenty-one years old. . . . With anguish, Liwwät Böke.]

Es handelt sich bei diesem Text auf jeden Fall um ein Plagiat.

„Liwwäts“ Beobachtungen sind, übers Plagiatieren hinaus, völlig unglaubwürdig.

Die Bremer „Verordnung“ vom Oktober 1832 verlangte von den Auswanderungswilligen, sich „vorab an die hiesigen

Verfrachter oder Schiffsmäkler oder an die auswärtigen

Bevollmächtigten derselben sich zu wenden und wegen

der Schiffsgelegenheit für ihre Überfahrt . . . das Erforderliche zu verabreden

in allen Fällen auch vorab mit den zur Bezahlung des Passagegeldes und zur

Bestreitung ihrer anderweitigen Bedürfnisse nöthigen Geldmitteln sich zu versehen“. Immer noch gingen „einzelne . . .von irrigen

Voraussetzungen aus, „daß sich auch wohl ohne

vorgängige Bezahlung des Passagegeldes ihre

Einschiffung bewerkstelligen lasse“.

Jeder Auswanderer habe sich bei der „Polizei-Direktion im Stadthause für sich

und seine Angehörigen zu melden, theils um sich über obige Erfordernisse zu

legitimieren, theils um einen Erlaubnisschein für seinen hiesigen Aufenthalt .

. . zu erhalten“.

[13] Albrecht Eckhardt / Heinrich Schmidt (Hg.): Geschichte des Landes Oldenburg. Ein Handbuch. Oldenburg: Holzberg 1987, 641 und Kartenanhang. - Vgl. Konrad Elmshäuser: Geschichte Bremens. München: Beck 2007, und z. B. A. Scobel: Velhagen & Klasings Neuer Volks- und Familien-Atlas in 100 Kartenseiten. Bielefeld / Leipzig: Velhagen & Klasing 1901 (Dieser Atlas ist in Einzelblättern auf der Website der DAUSA im DAUSA-Shop verfügbar (www.dausa.de).

[14] Friedrich Gerstäcker ist am 20. Juli 1837 im Zwischendeck der 4 Jahre alten Bark „Constitution“ in New York eingetroffen (National Archives Microfilm Publications, Washington D.C., M 237, Roll 34). Er berichtete seiner Mutter: „Nun will ich mir einmal Mühe geben Dir das Zwischendeck so genau wie nur irgend möglich zu beschreiben, denke Dir einmal einen Raum von ungefähr 12 Schritt Länge 9 Schritt Breite, 8 Fuß hoch, an beiden Seiten mit den Schlafstellen oder Coyen versehen, von denen immer 2 von Brettern genagelt übereinander sind, ungefähr in der Art wo in jeder Coye 10 Mann liegen, 5 oben und 5 unten, denke Dir nun diesen Raum zwischen den Reihen Coyen in der Breite von Schritten, in dessen Mitte aber noch Kisten und Koffer der Auswanderer aufgestapelt sind, die aber auch noch an den Coyen entlang stehen . . . Denke Dir nun diesen Raum bei schlechter Witterung, 100 und ungefähr 10 bis 15 Auswanderer eingeschlossen, denke Dir ihre Ausdünstung das Lachen Toben, Uebergeben, Lamentieren, Kinderschreien etc, etc, und Du wirst dann ein ziemlich treues Bild Diese Raumes haben“ (Peter Michael Pawlik: Von der Weser in die Welt. Die Geschichte der Segelschiffe von Weser und Lesum und ihrer Bauwerften 1770 bis 1893. Hamburg: Kabel 1994, 181). Von „Schlafkojen, immer zwei übereinander, und jede ist für 5 Personen eingerichtet; . . . es müssen immer fünf in den Kasten“, berichtet Minna Praetorius, die am 30. Mai 1846 mit der 6 Jahre alten Bark „Diana“ in New Orleans eingetroffen ist. Sie selbst reiste in der Kajüte, zusammen mit Ihrem Ehemann und einer Bekannten, und sie aßen auch dort an einem Tisch zusammen mit dem Kapitän. Eine „Bank . . . unter dem Fenster der Cajüte” durfte nicht von den Zwischendeck-Passagieren benutzt werden. (National Archives Microfilm Publications,Washington D.C., M 259, Roll 25; Minna Praetorius: Als Kajütpassagier nach Amerika. In: Deutsches Schiffahrtsmuseum (Hg.): Auf Auswandererseglern. Berichte von Zwischendecks- und Kajüt-Passagieren. Bremerhaven: Deutsches Schiffahrtsmuseum 1976, 58). Am 19. September 1836 legte die Brigg „Ulysses“ in Baltimore an (National Archives Mikrofilm Publications, Washington D.C., M 255, Roll 1). Die Arzt-Gattin Jette Bruns reiste in der “eleganten Kajüte”: „Die Bettstellen sind sehr geräumig“ und „einen neuen großen Tisch haben wir.“ Man „speist mittags auf Einladung des Kapitäns in der Kajüte“ (Silke Schütter (Hg.): Ein Auswandererschicksal in Briefen und Dokumenten. Warendorf: Archiv des Kreises Warendorf 1989, 72, 74). Am 26. September 1852 erreichte das 10 Jahre alte Vollschiff „Goethe“ Baltimore. Die zusammen mit vier anderen in der Kajüte reisenden Geschwister Ludwig und Charlotte Schreiber stellten fest: „Die Cajüte ist ganz niedlich eingerichtet“. Und es gebe „ein großes Hühnerbauer worin circa 80 Hühner und einige Hähne, 20-25 Enten, für den Cajütentisch aufbewahrt sind; vor diesem ein hölzerner Behälter mit zwey . . . Ferkeln . . . ,von denen wir nachher Ragout machen werden“. Das Fazit der Geschwister: „Cajüte kostet das doppelte aber man bleibt doch Mensch darin“ (Ursula Feldkamp: Schreiber, Ludwig und Charlotte: Tagebuch geführt auf der Reise von unserer Heymath Quakenbrück, über Bremen, Bremerhaven mit den 340 Last großen dreymastigen Schiff Göethe Capitain Homan nach Baltimore in Amerika. In: Deutsches Schiffahrtsarchiv 14 (1991), 6, 15, 20 f., 32 f., 52 f.; National Archives Microfilm Publications, Washington D.C., M 255, Roll 9). 1833 bevorzugte Fridrich Arends aus Aurich Anfang August auf der Jungfernfahrt des Vollschiffs „Theodor Körner“ (am 4. Juli vom Stapel gelassen) von Brake im Oldenburgischen (4. August) nach New Orleans die teure „Cajüte”, weil „die Ueberfahrt im Zwischendeck für jeden nur einigermaßen feinern Gefühls immer sehr widerlich” sei. Er aß noch drei Wochen frisches Geflügel und Schweinefleisch, Eier und „leicht geröstetes“ Pumpernickel. Und „das Wasser war besser als für die übrigen Reisenden, oder vielmehr die Fässer; es hielt sich bis zu Ende der Reise ziemlich gut, überdem war ein großer Filtrierstein vorhanden“. Die Passage hatten schon zuvor die Makler Westhoff & Meier besorgt. Das Schiff traf um den 20. Oktober 1833 in New Orleans ein (Fridrich Arends: Schilderung des Mississippithales, oder des Westen der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Nebst Abriß meiner Reise dahin (zuerst 1838). Leer: Schuster 1974, 19, 22 f.; vgl. auch Pawlik, 179.). Zu den Reisebedingungen im Zwischendeck vgl. Hermann Wätjen: Aus der Frühzeit des Nordatlantikverkehrs. Studien zur Geschichte der deutschen Schiffahrt und der deutschen Auswanderung nach den Vereinigten Staaten bis zum Ende des amerikanischen Bürgerkriegs. Leipzig: Felix Meiner 1932, 133-165.

[15] Förderverein Deutsches Auswanderermuseum (Hg.): Bremen und Bremerhaven als Auswandererhäfen. Bremerhaven: Förderverein 1988. - Schon im Frühjahr 1833 gab es die ersten Agenturen der Bremer Makler Lüdering und Traub, Westhoff und Meier in Damme und in Bramsche, in Osterkappeln und in Osnabrück. Am 27 Februar 1833 brachte der „obrigkeitlich angestellte und beeidigte Schiffmäkler J. D. Lüdering“ in den „Osnabrückische(n) Öffentliche(n) Anzeigen“ im nicht amtlichen Teil „zur öffentlichen Kunde“, dass er „um Entfernteren die kostspielige Reise hieher zur Abschließung eines Contracts zu ersparen . . . den Kaufmann J. R. Möllmann bevollmächtigt“ habe, „solche Contracte . . . zu den auf Billigkeit gegründeten und festen Passagepreisen für die durch mich zu expedirenden Schiffe nach Amerika abzuschließen“. Am 6. März 1833 bot er z. B. „folgende Bremische Schiffe“ an: „Nach Baltimore Schiff Johannes, Capt. H. Sengstacke, am 10. März. Schiff Daphne, Capt. B. Peterßen, Mitte April. Schiff Jupiter, Capt. J. H. Mandels, Ende April. Nach New York: Schiff Virginia, Capt. J. H. Harmßen, am 15. März. Schiff Constitution, Capt. Fr. Volkmann, am 15. April. Schiff New York, Capt. J. Wächter, am 1. Junius”. Die Passagepreise betrugen 32 bis 40 Thaler für Erwachsene, inklusive der seit Oktober 1832 verbindlichen Verpflegung. (Osnabrückische Öffentliche Anzeigen vom 6. Februar, 27. Februar, 6. März und 24. April 1833 und vom 19. Februar 1834) - In einer dreiseitigen Auflistung einiger Ausgaben von 1835-1842 hat „Liwwät“ als Reisekosten für „Natz“ von Bieste bis Ohio $ 41.00 und für sich von Bremen bis Cincinnati $ 53.00 eingetragen („Money Changing; Accounts“; 61). - Vgl. auch Rolf Engelsing: Bremen als Auswandererhafen 1683 - 1880. Bremen: Schünemann 1961, 131 - 167. . . - . . .Am 11. Januar 1833 schrieben die Makler Westhoff & Meier in den „Oldenburgische(n) Anzeigen“ in ihren „Nachrichten für Auswanderer nach Amerika“, dass „wir bei wiedereröffneter Schiffahrt vom 1. März d. J. an bis auf weitere Anzeige alle. . . Zwischendeckpassagiere . . . , welche bey Ankunft in Bremen uns das Überfahrtsgeld und die Abgabe in America bezahlen, selbst ohne vorherige Anmeldung, sofort in der Nähe der Rhede umsonst beköstigen und logiren . . . und jedes Mal mit einem der nächsten Schiffe nach Baltimore oder New York befördern werden“. Das gelte auch für angemeldete Reisende, die sich „nach unserer Aufforderung zum Eintreffen hier pünktlich einstellen und nicht andern Tages fortkommen. Die Passagiere . . . sparen die Zehrungskosten, welches manchem früher langen Aufenthalt, bey öfterem Mangel an Schiffsgelegenheit, verursachte“ (Der Transport mit dem Weserkahn von Bremen nach Bremerhaven zum seetüchtigen Segelschiff gehörte zu diesem Angebot.). Für „Liwwät“ war es zwei Jahre lang selbstverständlich, ihrem „Natz“, der, laut ihren Angaben, 1833 ausgewandert war, nach Ohio zu folgen. Bis 1835 dürfte sie in Bieste, auch durch Briefe bereits Ausgewanderter, genug erfahren haben über Reisebedingungen und Agenturen der Makler. Letztere gab es im ca. 15 km entfernten hannoverschen Bramsche, aber auch im Großherzogtum Oldenburg, z. B. in Damme (10 km), zu dessen Amt die Bauerschaft Bieste in der Gemeinde Neuenkirchen gehörte. „Liwwät“ dürfte das unangemeldete „kiur(en) mit den verschiedene Schiffenrentmeister“ erspart geblieben sein. - Vermutlich sind mit „Schiffenrentmeister“ nicht Kapitäne, sondern Schiffsmakler gemeint (Die eigenwillige Wortbildung bietet Google nur in Bezug auf dieses hier in diesem Aufsatz verwendete „Liwwät“-Zitat an.). Eine „Renteney“ ist „eine Anstalt, in welcher obrigkeitliche Renten eingenommen werden“, und ein „Rentmeister“ ist „derjenige, welcher einer Rentey vorgesetzt ist“ (Johann Christoph Abelung, Hg.: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen. Band 3. Leipzig: Breitkopf 1798, 1088). Um die Mitte des 19. Jahrhunderts ist das „Rentamt . . . eine Behörde, welche die Einnahme und Berechnung herrschaftlicher und landesherrlicher Renten und Gefälle zu besorgen hat“, geleitet vom „Rentmeister“ (Heinrich August Pierer, Hg.: Universallexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Band 14. Altenburg: Pierer 1862, 46; 4. Auflage). Das deutsche Wort „Rente” stammt aus dem Französischen und meint „ein regelmäßiges Einkommen aus Vermögen oder rechtlichen Ansprüchen“ (Duden, 24. Auflage, Band 1: Mannheim: Dudenverlag 2006). Es entspricht in seiner Bedeutung nicht dem englischen „rent“ (Miete, Pacht, mieten, vermieten, pachten, verpachten). An die englische Bedeutung dürfte man bei der Wortbildung „Schiffenrentmeister“ gedacht haben.| [HOME - German] | [HOME - English] | [Datenschutz] |

| Forschungsstelle Deutsche Auswanderer in den USA - DAUSA * Prof.(pens.) Dr. Antonius Holtmann Brüderstraße 21 a -26188 Edewecht - Friedrichsfehn *Kontakt: antonius.holtmann@ewetel.net | ||