Vom "finstern Winkel Deutschlands" nach Amerika

Arbeit und Bestände der "Forschungsstelle Deutsche Auswanderer in den USA" (DAUSA) der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Mit JOHANN HEINRICH ZUR OEVESTE (1801-1878) hat alles angefangen. Er war der Älteste in der lutherischen Familie des Colonats Kessens zur Oeveste in Rieste, das, urkundlich belegt, seit dem 14. Jahrhundert der (katholischen) Kommende Lage des Johanniter-Ordens eigenbehörig war und sich erst 1841 von der "Königlich Hannoverschen Kloster-Cammer" freikaufen konnte. Johann Heinrich zur Oeveste war nicht erbberechtigt; er ist 1834 im Alter von 33 Jahren unverheiratet in die USA ausgewandert.

Einige seiner Briefe wurden in Columbus/Indiana gefunden. Bekannte baten mich, Ort und Familie in Deutschland ausfindig zu machen. Das war leicht und führte zu weiteren Briefen des Auswanderers und seines Neffen, der 1863 nach Amerika ging, in Versailles/Kentucky zu einem Bekleidungsgeschäft kam und 1883 wohlhabend zurückkehrte. 135 Briefe sind bisher gefunden worden.

Auch

die weitere Spurensuche war ergiebig. Die Kirchenbücher seiner Gemeinde

in Indiana, heute "St. John's Ev. Lutheran Church (White Creek)",

wurden gefunden, dazu Grundstücks-Unterlagen im Court-House und

schließlich Familiendokumente in Rieste und in Lincoln/Kansas, wohin

die Kinder des Johann Heinrich zur Oeveste 1893 (weiter-)gezogen waren.

[1]

"Die

Deutschen-Lutherischen haben diesen Sommer eine schöne Kirche gebaut

welche sie heißen die Norddeutsche Lutherische Kirche dieses sind

lauter platdeutsche und haben sich von den Hochdeutschen welche merst

kommen aus den südlichen Gegenden von Deutschland, getrennt", schrieb

er am 31. Oktober 1839 aus Cincinnati an seine Eltern und Geschwister.

Wir fanden die Bücher in der "Third Protestant Memorial Church". Nur

uns, und nicht den Mormonen, wurde die Mikroverfilmung erlaubt. [2]

In der "Forschungsstelle Deutsche Auswanderer in den USA" sind die

Register und Protokollbücher der "Plattdeutschen" oder "Osnabrücker

Kirche" zugänglich. Im Streit hatte sich "Osnabrück und Umgebung" [3]

von der "Deutschen/Lutherischen und Reformierten St. Johannes Gemeinde"

getrennt, des Glaubens und der Sprache wegen und wohl auch, weil seit

1832/33 die Norddeutschen überhand nahmen. Man grenzte sich ab: "§ 10

Niemand kann in den Kirchenrath gewählt werden, der der plattdeutschen

Sprache nicht mächtig ist". Die nun "Deutsche St. Johannes-Gemeinde"

konterte mit ihrer neuen Constitution: "§ 15 Um allen provinzialischen

Vorurteilen vorzubeugen, findet es die Gemeinde für notwendig, nur drei

Gemeindeglieder aus einer Provinz zu wählen. Alle Norddeutschen zählen

jedoch zusammen nur eine Provinz." [4]

Und

wir haben "seine" Passagier-Liste gefunden, die des Zweimasters

"Magdalene", der am 13. März 1834 Bremerhaven verließ und am 19. Mai

1834 in Baltimore ankam. Wir kennen die Namen der 94 Passagiere, der

Alleinreisenden und Familien aus Venne und Malgarten, Vörden und Epe,

Wallenhorst und Rieste, Gehrde und Engter, aus Visbek, Neuenkirchen,

Damme und Nellinghof.[5]

Johann

Heinrich zur Oeveste hat für die Forschungsstelle die Akzente gesetzt:

Biographische Zeugnisse stoßen uns auf (Kirchen-) Gemeinden, die uns

wieder zurückführen in die Herkunftsorte ihrer Mitglieder. Versagen die

Kirchenbücher in den USA, helfen häufig die Passagierlisten. Bis in die

ersten Jahre des Kaiserreichs hinein haben die Makler recht

gewissenhaft Herkunftsorte bis hin zur Bauerschaft verzeichnet. So

gelingt es, die individuellen Lebensgeschichten in die Lebensumstände

der alten und neuen Heimat einzufügen und sie im Kontext der

institutionellen und strukturellen Bedingungen hier und dort zu

diskutieren. So kann man amerikanische Regional- und Alltagsgeschichte

als ethnische Geschichte schreiben, also auch als ein Stück

deutscher Geschichte z.B. in Cincinnati, Indiana und Nebraska. Dieser

Zugriff gewinnt in den USA nicht nur bei den Deutsch-Amerikanern an

Boden. Und diesen Akzenten entsprechen unsere Bestände, die wir ständig

zu ergänzen und zu erweitern suchen und die wir allen Interessierten

hilfreich zugänglich machen.

Biographische Zeugnisse

Sie

betonen subjektive Perspektiven.

Briefe

und Tagebücher, Reiseberichte und Lebenserinnerungen liegen fotokopiert

vor. Die Briefe des Bauernsohnes Johann Heinrich zur Oeveste

(1801-1878) aus Rieste bei Bramsche an die Eltern und später an den

erbberechtigten Bruder und die Briefe des Tagelöhners Heinrich Brandes

(1820-1863) aus Ochtrup an seine Frau in Oldenburg/Indiana, der mit 43

Jahren 1863 im Bürgerkrieg vor Vicksburg starb, als Stellvertreter für

einen 20jährigen (deutschen) Gezogenen, sind bereits veröffentlicht. [6]

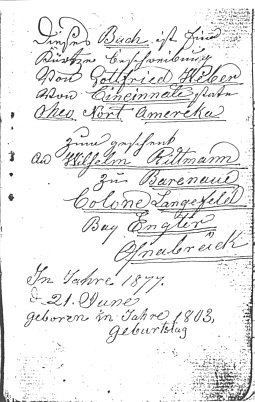

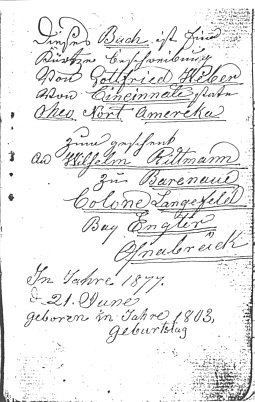

Die Lebenserinnerungen des Bäckers Gottfried Weber (1803-1890) aus

Barenau bei Engter, der es in Cincinnati zum wohlhabenden

Eisenwarenhändler an der Main Street gebracht hat, 1877 geschrieben für

seinen Neffen im Osnabrücker Land, erscheinen demnächst auf dieser

Website..

Da

ist z.B. der Brief des Christoph Pieper, der seinem Freund Höltermann

in Damme im Dezember 1833 aus Cincinnati schreibt, daß viele Landsleute

aus dem Oldenburger Münsterland an der Unterkunft sparen, sich

ausgehungert aufs Fleisch stürzen und dann krank werden oder gar der

"Colera" zum Opfer fallen. Es sei schon besser, habe ihm ein Bremer

Arzt in Baltimore gesagt, sich nicht zu "18 bis 20 persohnen in ein

Zimmer [zu] legen bey diese Sommerzeit". Ein Geschäft will er aufmachen

im Frühjahr, und über die schnellen Rückkehrer weiß er Bescheid: "...

das sind aber alle welche die kein lüsten zu arbeiten haben und die da

keinen lusten haben die können nur alle da bleiben den die leben dort

beßer wie hier in Amerika". [7]

Da

ist z.B. der Brief des Julius Braband aus Stockton/Kalifornien an seine

Eltern in Neuenkirchen mit Grüßen an Verwandte und Bekannte in Bremen,

Papenburg und Ibbenbühren, überbracht durch "Klostermann von Steinfeld,

der Euch dieses Gold mitbringt". Die "Nachricht ... von der Entdeckung

der Goldmienen in Californien" hat ihn in New Orleans erreicht. Für 20

Dollar im Monat begleitet er als einer von 38 Fuhrleuten einen

Waren-Treck von 26 Wagen von St. Louis aus an die großen Salzseen,

stößt auf "Buffaloes" ("eine Art wilder Ochsen die grosses Haar wie die

Männer eines Löwen aussehen und ganz schwarz sind, aber sind gut zum

Essen.") und auf "Mormons" ("Sie haben eine neue Religion, glauben an

einen Propheten, der ermordet wurde, stehlen alles, was sie nur können

und jeder hat so viele Weiber wie die Türken."), quält sich durch die

Wüste ("Beide Seiten von dieser Strecke waren voll von Wagen,

aufgetrockente Ochsen, Pferde und Maulesel.") und gräbt nach Gold

zusammen mit "Doktoren, Advokaten, Kaufleuten im Überfluss, die hier

den Spaten für die Feder vertauscht haben". [8]

Da

sind z.B. die Notizbücher des Anton Hackmann aus Winkum. Sein

handschriftliches Rechenbuch von 1835-1838 ist in Oldenburg in Indiana

gefunden worden, dazu sein "Schreibuch Verzeugnisz oder der

Enthaltsamkeit" von 1847 und sein "Notirbüchlein" von 1848, als er mit

Fellen und Borsten handelte. Sie enthalten gute Ratschläge: "Die zeit

zu Düngen ist bei abnehmendem Monde, weil nicht so viel unkraut folgt.

Am besten ist die Zeit zum Schlachten bei zunemendem Monde da ist alles

Fleichs besser", oder: "Wenn man zerriebenen Kampfer mit einigen

tropfen Spiritus vermischt, sowie auch diesen mit Polvirisierten

Biebergeil und dieses alles durch Fet zu einer Salbe gebracht und damit

die Hende bestricht so kan man die Fische leigt fangen", oder: "Wenn

man schlechte bieters auf die Bienen hat. Um diese ab zu währen, nehme

man etwas Honig, und mische dazu etwas Franschen Brantwein. und gebe

dieses die Bienen an statt Futter. Und so gibt es eine abscheuliche

beizerrei." 1861-1863 hat Anton Hackmann in Oldenburg/Indiana ein Haus

gebaut: "45 Fusz Breit, und 70 Fusz Lang, 1 Brickhaus 3 Stock Hoch" für

3.317,85 Dollar. Es wurde der "general store" am Ort, über drei

Stockwerke, mit Poststelle, Kneipe und Wohnung. Im "Notirbuch" sind

alle Kosten registriert. Auch Heinrich Brandes hat vermutlich dort

gearbeitet.

Der Bruder Heinrich hat den

um 1820 durch Zuweisung

von Markenland aus einer Heuerstelle hervorgegangenen Eigner-Hof (1959:

11,48 ha) übernommen und seinen drei Brüdern geschrieben, die 1850

ausgewandert sind. 30 Briefe sind erhalten, von 1853 bis 1873, ganz

selten erhaltene und in Deutschland kaum bekannte Beispiele für Briefe

von hüben nach drüben. Von Rückwanderern wird berichtet, vom

"Cincinnati Volksfreund", den die Brüder schickten (23.6.1855), von

denen, "welche so stikkum ausgekniffen" und für die nun die Eltern

zahlen sollen (9.4.1873), von der Auswanderung nach Ungarn, "besonders

von Menslage, Ankum und der Umgegend" (7.11.1857), und von den

Rückkehrern aus Ungarn "mit loser Tasche, den die Menschheit ist da zu

schlecht, dabei ist nicht gut seyn" (9.4.1873).

Im

gleichen Brief

bringt Heinrich Hackmann die politischen Verhältnisse auf den Punkt:

"Unsre Oldenburger Gesetze bestehen noch, obwohl wir sonst völlig

Preusch sind, das Postwesen und Mielietär ist gänzlich Preusch ...

alles zieht sich jetz ... nach Berlin zusammen, den daher werden jetz

alle Gesetze etz. angefertigt". Als Eigner kennt er seinen Platz in der

ländlichen Hierarchie: "Es werden die Bauern hier viel Frecher, welches

wohl wegen der guten Zeit kömt, die einigen Jahren gewesen ist, den

alles war theuer." (18.4.1857). Vom Wetter wird berichtet, von Preisen

und Ernten, von der Familie, von den Nachbarn und vom Krieg. Die Brüder

bestellen ihre Holzschuhe in Winkum, "den die holschen sind ... hier so

schlecht, daß man nicht darin gehen kann." Und sie lassen "Sokken" aus

Winkum nach Oldenburg/Indiana schmuggeln (2.10.1853), wozu sich

Auswanderer und Besuch aus Amerika nicht immer überreden lassen

(12.10.1853). [9]

Dieses

Material hat Nachforschung und Veröffentlichung verdient. Das gilt auch

für die Briefe der Catharina Gutknecht/Feil. geb. Schute aus

Indianapolis an Eltern und Geschwister in Lindern. 20 Briefe sind

erhalten (1862-1893). Sie hat es zu einer Bäckerei gebracht und zu

einigen Häusern, konzentriert sich auf Geschäft und Familie und blickt

aus der deutsch-katholischen Gemeinde heraus ablehnend und erstaunt auf

ihre neue Heimat: "Für Mädchen ist es gut hir die verdienen hir pro

Woch zwei Dollar und dan brauchen sie just Hausarbeit zu thun Kochen

Schruben und Waschen" (1862). Sie hat ihre Erfahrungen gemacht: "Ich

borge gar nicht. Die Amerikaner die bescheisen wie alles die glauben an

gar nichts. Die laufen hir wie Heiden. Es sind hir genug die nicht

getauft sind". (26.7.1862). 1891 berichtet sie von der letzten

Errungenschaft in Wohnung und Backstube: "Wir haben hier ein neues

Heitz Material nämlich Natur Gas wir brennen was und können es nicht

sehen." [10]

Da

ist "Die Reise nach Amerika" des Bäckers Johann Köntje aus Wahnbek im

Oktober 1905. Er reist Kajüte, wartet in New York auf Verwandte, die

ihn verpassen, bleibt an Bord und erfährt am nächsten Tag die

Behandlung der Zwischendeck-Passagiere in Ellis Island, seit 1892 das

Nadelöhr "in das Land der Freiheit". "Wir waren nicht wie Menschen,

sondern wie ein Stück Vieh ... zusammen getrieben. ... Wir wurden von

vier Ärzten auf Augenkrankheit untersucht ... Was wir vorher an Zeit

gestanden, sollten wir jetzt beinahe wieder an Zeit sitzen. Wenn hier

einer unaufgefordert aufstand, wurde er gleich einem Hunde

angeschrien." [11]

Kirchenbücher

Sie

betonen die institutionellen Rahmenbedingungen.

Viele

Auswanderer haben sich Gemeinden geschaffen oder wurden in Gemeinden

heimisch. Sie brauchten vertraute Institutionen, um miteinander umgehen

und den Weg in die zunächst fremde und nicht selten auch mehr oder

weniger ablehnende und abgelehnte Kultur finden zu können.

Die

"Osnabrücker Kirche" ("Norddeutsche Lutherische Kirche", 1838) ist ein

gutes Beispiel, auch deren Tochtergemeinde, die "Deutsche Evangelisch

Lutherische St. Johannes Gemeinde am White Creek" in Indiana (1840).

Beide hat Johann Heinrich zur Oeveste mitgegründet. Die deutschen

Katholiken in Cincinnati bekamen 1834 ihre erste Kirche, zugleich die

erste katholische Kirche westlich der Alleghenies. 1842 wurde St.

Marien, 1845 St. Johannes und 1850 St. Paulus eingeweiht, Gemeinden, in

denen Katholiken aus dem Oldenburger Münsterland dominierten. [12]

Cincinnati

wurde Ausgangspunkt für südoldenburgische katholische

Gemeindegründungen: Franz-Josef Stallo aus Damme organisierte 1832 die

Siedlung "Stallotown" (1836 "Minster") in Ohio. Johann Heinrich

Ronnebaum und Heinrich Plaspohl, beide ebenfalls aus Damme, gründeten

Oldenburg in Indiana (1837) und Teutopolis in Illinois (1839). Die drei

Siedlungen entwickelten sich zu Zentren religiös-klösterlichen Lebens

und schulischer Ausbildung. [13]

Kirchenbücher

sind ergiebige Quellen, wenn sie gewissenhaft geführt werden und erst

recht, wenn sie Protokollbücher enthalten. Evangelische Gemeinden

hatten ihre Selbstverwaltung, deren Überlegungen und Beschlüsse häufig

recht gut zu Papier gebracht worden sind, vor allem in ländlichen

Kirchengemeinden, deren Schriftführer in Protokollen erzählen, und

nicht, wie die in städischen Gemeinden, häufiger abstrahieren,

zusammenfassen.. Katholische Hierarchie tat sich da schwer: in der

Gemeinde in Oldenburg/Indiana z.B. sind nur recht knappe Register

erhalten, und dazu die Kanzelverkündigungen Es gab keinen Gemeinderat,

also auch nichts zu protokollieren.

Die

"Forschungsstelle Deutsche

Auswanderer in den USA (DAUSA)" verfügt auf Mikrofilm über nahezu alle

Kirchenbücher der deutschen evangelischen Gemeinden von Cincinnati und

Südost-Indiana. Damit läßt sich deutsche kirchlich geprägte

Regionalgeschichte in den USA schreiben und ein gutes Stück

Auswanderungsgeschichte des 19. Jahrhunderts, die amerikanischen

Historikern nur selten zugänglich ist; zu viele scheitern an der

Sprache und an der deutschen Schreibschrift. Ein Anfang wird in der

DAUSA gemacht. [14]

Dafür

bieten sich auch die Bücher der 1870 bei Scribner in Nebraska

gegründeten und immer noch lebendigen "Evangelisch Lutherischen St.

Pauls Gemeinde zu Logan New Oldenburg" an.

Das

Tauf-Register

verzeichnet von 1876 an die Herkunft der Eltern: Johann Gerhard Meyer

und Maria Catharina Stover aus Hatter Wüsting, Arnd von Seggern aus

Hohenböken und Katharina Naber aus Streek, Menke von Seggern aus Hatten

und Maria Mönnich aus Halle, Gerhard Hilbers aus Lintel und Gesine

Mönnich aus Neuenhoop, Eilert Müller aus Großenmeer und Metha Schröder

aus Hude, Rudolph Suhr und Amalie Lütjen aus Holler, Friedrich Ottemann

und Johanne Groshaus aus "Twebeck", Gerhard Heyne aus Hude und

Henriette Ottemann aus "Osterburg", Diedrich Wessel aus Adelheide und

Anna Margaretha Haar aus "Hidigwater", Heinrich Osterloh aus Streek und

Anna Egbers aus Sandhatten, Diedrich Tönjes aus Moorhausen und

Margaretha Meyer aus Hatterwüsting, Hermann Meyer aus Hatterwüsting und

Gesine Haferkamp aus Hurrel, Gerhard Rastede aus "Twebache" und Anna

Tönjes aus Moorhausen, Hermann Havekorst aus Grüppenbühren und Becha

Margaretha Behrens aus Ermeloge, Heinrich Mönnich aus Oberhausen und

Pauline Naber aus "Bech" in Oldenburg, und Hermann Suhr und Alke Pieper

aus Hatterwüsting, usw. usw. ...

Heinrich

Gerhard Pöpken aus

Oberhausen hat die Farm des Hermann Suhr zum Ziel gehabt, als er, 18

Jahre alt, Bremerhaven am 15. April 1883 mit dem "Dampfer Rhein"

verließ. Er schrieb in sein "Notizbuch": "Den 28.(abends) April kamen

wir bei Newyork an. Den 30.(abends) April bin ich von Newyork weiter

gereist. Den 4. Mai kam ich in Hooper an. Von da ging ich nach Hermann

Suhr. Daselbst habe ich verdient vom 1. Juni 1883 bis zum 1. April 1884

mein Reisegeld und was ich an Kleidern gebrauchte, circa 60 Dollar. Vom

1. April 1884 bis zum 1. April 1885 habe ich verdient bei Heinrich

Mönich 140 Dollar. Davon habe ich verbraucht im April 2 Dollar 50 Cents

für ein paar neue Stiefel im Juni 5 Dollar für Sonntagskleider. im

August 1 Dollar für eine Hose im September 1 Dollar für Vergnügungen.

für eine Mütze 15 Cents." [15]

Passagierlisten

Sie

verweisen auf gesellschaftlich-strukturelle Bedingungsfaktoren.

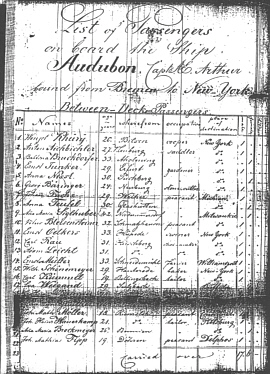

Als "shoemaker" ist z. B. "Hinrich Gerhard Pöpken" auf der Passagierliste registriert. 824 Menschen sind verzeichnet. [16] Die Listen lassen es zu, eine Topographie der Auswanderung zu erstellen, regionalen Auswanderungsschwerpunkten räumlich und zeitlich auf die Spur zu kommen, Auswanderungszeitpunkte herauszufinden, Auswanderungsgruppen zu entdecken, Hierarchien auf den Schiffen auszumachen. Die Listen lassen es zu, gerade die regionale Auswanderung sozialhistorisch zu präzisieren und zu personalisieren. Allein sie verhelfen häufig Deutsch-Amerikanern zu lange gesuchten Herkunftsorten in Deutschland und damit zu ihren Wurzeln und über diese Orte Deutschen nicht selten zu der Gewissheit, dass eben dieser Heinrich Meyer ihr Heinrich ist.

|

Angekommen in New York am 23. Oktober 1854 |

„Die

Auswanderer“

Schon früh wurde analysierend Bilanz

gezogen.

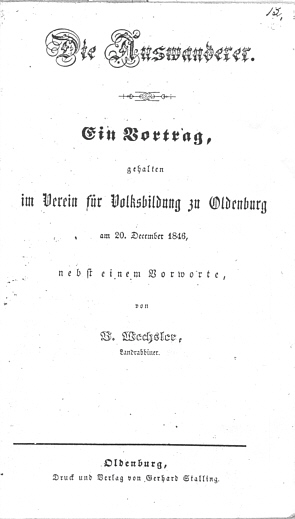

Auch

Oldenburg hatte seinen Theoretiker der Auswanderung, den Landrabbiner

Bernhard Wechsler (1807-1874). Am Vorabend der Revolution, am 20.

Dezember 1846, hat er über "'Die Auswanderer` ... im Verein für

Volksbildung zu Oldenburg" gesprochen.  "An

dem finstern Winkel Deutschlands, ... an unsern Ufern" überschreite der

Auswanderer die "Gränzlinien der alten und neuen Welt". Warum?

"An

dem finstern Winkel Deutschlands, ... an unsern Ufern" überschreite der

Auswanderer die "Gränzlinien der alten und neuen Welt". Warum?

Auswanderung

sei nicht "das Kainszeichen der vor Gott flüchtigen Gegenwart", der

"die Demuth" fehle und also "die Festigkeit" und "das sich wieder Fügen

und Beugen unter den obwaltenden Verhältnissen". Diese "fromme ...

theologische ... Erklärung" vergesse, "daß die Menschheit nie den

Krebsgang gehet".

Auswanderung sei auch nicht geschichtliche

Notwendigkeit, nicht "der Zug der Gesittung und Verjüngerung des

Menschengeschlechts", der "von je von Osten nach Westen gegangen" sei.

Diese "philosophische ... Erklärung" behaupte Zwangsläufigkeiten, die

es nicht gebe: "Überall ist Amerika, wo nur die Hand nicht müssig in

den Schooß gelegt wird und Verzagtheit und Muthlosigkeit die Gemüther

benebelt und erstarret".

Wechsler nennt "als die erste und

wichtigste Ursache der Auswanderung ... die zunehmende Bildung". In

diesem Jahrhundert habe "die Empfänglichkeit für Recht und Gleichheit,

für Wahrheit und Menschenwürde" zugenommen: "Es kömmt nur darauf an,

daß es als solches erkannt werde, daß in den Menschen der Gedanke immer

lebendiger werde, es sollte nicht so sein". Bildung schaffe auch im

"materiellen Leben ... allerlei neue Bedürfnisse", und die seien

"relativ, ... der Steigerung unterworfen". Auswanderung reduzieren zu

wollen bedeute, "den schreienden Widerspruch zwischen dem geistigen und

materiellen Leben zu heben, auf daß nicht der böse Geist der

Unzufriedenheit noch mehr geweckt werde".

Die "zweite

Ursache der

Auswanderung" sei "der lange Friede" seit 1815, "das Festhalten an

alten vergilbten Formen" in Politik, Wirtschaft und Kultur, so daß

"kein höherer allgemeiner Gedanke die Menschen" trage und zusammenhalte

und ihrer Tatkraft hier in den vielen deutschen Ländern und

"Duodezländchen" Chancen gebe.

"Die dritte wesentliche

Ursache der

Auswanderung": Amerika sei attraktiv, es habe das "Zauberwort"

gefunden, "die volle Berechtigung der Person, die in keiner Zwangsjacke

eingeschnürte Freiheit der Bewegung, die Abweisung der Versuchung, auf

Kosten des Individuums und seiner natürlichen Ansprüche eine gesellige

Ordnung zu gründen oder sich auf die schwindelnde Höhe einer

künstlichen, nur mit großen Opfern zu behauptenden Macht schwingen zu

wollen".

Das ist ein aufgeklärter, fortschrittlicher,

"emancipirter" Ton aus "dem finstern Winkel Deutschlands", der sich

noch nicht, wie bereits Amerika, "emancipirt" habe von der

"Beschränkung seiner Bürger. ... Ausschließende und beschränkende

Zurücksetzung" erfahre z.B. der Jude auch noch "im Herzogtum Oldenburg,

... wo man uns selbst das Recht, ein Nachtwächter, oder ein Dorfvogt,

oder ein Feldhüter zu werden um den Preis eines Religionswechsels

erkaufen lassen will". [18]

Das war die Chance des Landrabbiners: er konnte sich Aufklärung

ungestraft leisten.

Demokratische

Aufklärung hatte auch im Großherzogtum ihr kurzes Zwischenspiel, und

von einer "Massen-Versammlung deutscher Nordamerikaner von Cincinnati

und Umgebung" (4. April 1848) kam beredte Unterstützung "zur

Bekanntmachung" ans "Sonntags-Blatt" in Vechta. Johann Bernhard Stallo

aus Damme und Anton Hesing aus Vechta gehörten zu den dortigen

Initiatoren. [19]

Am 21. Mai 1848 wurden die Beschlüsse gedruckt.

Die

"dumpfe Gewitterschwüle über Deutschland" breche nun auf. "Der Blitz,

der durch die Straßen von Paris zuckte", habe nun "auch in Deutschland

gezündet". In eine "deutsche Revolutions-Kasse" werde Geld gesammelt,

um es über Vertrauensleute in Basel, Zürich und Straßburg den

Revolutionären zukommen zu lassen. Eine "schwarz-roth-goldene

Revolutions-Fahne" werde von "allen hochgesinnten Frauen und Jungfrauen

deutschen Stammes in Cincinnati and Umgegend" angefertigt und "den

Kriegern desjenigen deutschen Staates überschickt ..., in welchem der

erste Schlag zu einem großen deutschen Freistaat geführt wird".

Nach

Oldenburg ist die Fahne nicht gegangen. Aber viele Oldenburger sind

nach Amerika gegangen.

[1] Das Material befindet sich in der "Forschungsstelle Deutsche Auswanderer in den USA" (DAUSA) der Universität Oldenburg (www.dausa.de). Die Kirchenbücher sind auf Mikrofilm verfügbar. Die meisten Briefe und Dokumente zur Geschichte des Colonats hat die Familie Schütte aus Rieste der Forschungsstelle als Fotokopien zur Verfügung gestellt. Die Briefe sind, eingeleitet und annotiert, veröffentlicht: Antonius Holtmann (Hg.): „Ferner thue ich euch zu wissen . . .“. Briefe des Johann Heinrich zur Oeveste aus Amerika (1834 - 1876). Bremen: Edition Temmen 1996 (2. Auflage). Das Buch ist im Buchhandel vergriffen, aber vollständig auf dieser Website verfügbar.

[2] Mikrofilmrollen mit diesen Kirchenbüchern hat die Forschungsstelle dem Archiv der Hannoverschen Landeskirche, der Public Library of Cincinnati & Hamilton County und der Third Protestant Memorial Church in Cincinnati zur Verfügung gestellt.

[3] Emil Klauprecht: Deutsche Chronik in der Geschichte des Ohio-Thales und seiner Hauptstadt Cincinnati. Cincinnati 1864, S. 173.

[4] Auch diese Kirchenbücher befinden sich auf Mikrofilm in der Forschungsstelle.

[5] National Archives Microfilm Publications (NAMP), M 255, Roll 1. – Zu den Beständen der Mediathek der Bibliothek der Universität Oldenburg siehe Passagierlisten und Namenindizes auf dieser Website. Dort befinden sich auch Hinweise auf Recherche-Möglichkeiten im Internet.

[6] Vgl. Anm. 1; Antonius Holtmann (Hg.): „Für Gans America Gehe ich nich Wieder Bei die Solldaten . . .“. Briefe des Ochtruper Auswanderers Theodor Heinrich Brandes aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg 1862/1863. Bremen: Edition Temmen 1999.

[7] Karl Julius Thamann aus Nellinghof hat der Forschungsstelle eine Fotokopie dieses Briefes zur Verfügung gestellt.

[8]

Auch diesen Brief hat Karl Julius Thamann zur Verfügung gestellt.

[9]

Georg Hackmann aus Lengerich/Westf. hat der Forschungsstelle Fotokopien

des Materials zur Verfügung gestellt bzw. vermittelt.

[10] Margret Schute aus Lindern hat der Forschungsstelle Fotokopien der Briefe zur Verfügung gestellt. Eine zweisprachige Veröffentlichung der Briefe wird in den USA von Dolores Hoyt und Margret Schute vorbereitet. Sie wird herausgegeben vom Max Kade German-American Center der Indiana University/Purdue University at Indianapolis (IUPUI), mit dem die DAUSA zusammenarbeitet.

[11] Eine Fotokopie des

Reisetagebuches

hat Howard Kontje aus Lincolnshire/Illinois der Forschungsstelle zur

Verfügung gestellt.

[12] Heinrich H. Fick: Cincinnati und sein Deutschthum. Cincinnati 1901, S. 113-132.

[13] Zur Gründung und Geschichte von Stallotown/Minster vgl. Louis A. Hoying/Rita M. Hoying/David A. Hoying: Pilgrims All. A History of Saint Augustine Parish Minster, Ohio, 1832-1982. Minster/Ohio 1982. Auch Festschriften der Gemeinden Oldenburg und Teutopolis befinden sich in der Forschungsstelle. - Vgl. Wolfgang Fleischhauer: German Communities in Northwestern Ohio: Canal Fever and Prosperity. In: The Report. A Journal of German-American History 34(1970), p. 23-34; Johannes Ostendorf: Zur Geschichte der Auswanderung aus dem alten Amt Damme (Oldbg.) insbesondere nach Nordamerika, in den Jahren 1830-1880. In: Oldenburger Jahrbuch 46/47 (1942/43), S. 164-297; Franz-Josef Tegenkamp: Teutopolis - dütske Stadt in Illinois, USA. In: Jahrbuch für das Oldenburger Münsterland (1987), S. 137-162; Kelly Mary Gilbert: Catholic Immigrant Colonization Projects in the United States 1815-1860. New York 1939. Vgl. auch Heinrich Arminius Rattermann: zwei Agitatoren der Auswanderung. II: Franz Josef Stallo. In: Der Deutsche Pionier 7(1875/76)1, S. 2-17. – Die Zeitschrift „Der Deutsche Pionier“ (18 Bände) ist auf Initiative und auf Kosten der Forschungsstelle auf Mikrofilm aufgenommen worden. Eine Kopie ist dort zugänglich und auch auf dieser Website verfügbar.. – Der „Deutsche Pionierverein von Cincinnati“ wurde 1868 gegründet. Erst 1961 hat er sich aufgelöst. Er gab diese „Monatsschrift für Erinnerungen aus dem Pionierleben“ heraus. Sie ist eine Fundgrube für die Geschichte der frühen Auswanderung auch aus dem deutschen Nordwesten. Von den 522 Mitgliedern des Jahres 1869 stammten 37 aus dem Großherzogtum Oldenburg und 108 aus dem Königreich Hannover. Vgl. auch Heinrich von der Wall (Hg.): Heinrich Armin Rattermann: Außer dem Vaterlande ist auch eine schöne Welt . . . . Zum Leben und Werk des deutsch-amerikanischen Historikers und Autors (1832-1923). Ankum 1989. Rattermann (1832-1923) stammte aus Ankum. Er baute in Cincinnati die „Deutsche Gegenseitige Versicherungs-Gesellschaft“ auf und war lange Jahre Leitender Redakteur des „Deutschen Pionier“. – vg. Auch Rainer Sell: Der Deutsche Pionierverein von Cincinnati, Heinrich Armin Rattermann, and Der Deutsche Pionier: A Nucleus of Nineteenth-Century German-America. In: Yearbook of German-American Studies 20(1985), p. 49-60, auch auf dieser Website.

[14] Harro Eichhorn, Mitarbeiter der Forschungsstelle DAUSA, rekonstruiert mit seiner Dissertation an Hand deutschsprachiger Kirchenbücher einiger lutherischer Gemeinden in Indiana, deren Mitglieder vor allem aus dem deutschen Nordwesten kamen, den Alltag in den von ihnen um 1840/1850 gegründeten Siedlungen. Die Protokolle der Gemeindeversammlungen erweisen sich als besonders ergiebige Quellen. Unter Veröffentlichungen/Bücher ist die Dissertation auf dieser Website verfügbar.

[15] Die Kirchenbücher und das "Notizbuch" des Heinrich Gerhard Pöpken befinden sich als Fotokopien in der Forschungsstelle, zur Verfügung gestellt und vermittelt von Nona L. Wiese (geb. Osterloh) aus Scribner/Nebraska.

[16] NAMP, M 237, Roll 464, Nr. 486.

[17] Ursula Feldkamp: Von "deutschen Indianern", "hässlichen Negerschnuten" und einem "fixen Aesculap". Das Tagebuch der Geschwister Schreiber von 1852 an Bord des Auswanderungsseglers GOETHE. In: Deutsches Schiffahrtsarchiv 14(1991), S. 9-68, hier S. 23, 31. Der Original-Titel: "Tagebuch geführt auf der Reise von unserer Heymath Quakenbrück, über Bremen, Bremerhafen mit dem 340 Last großen dreymastigen Schiffe GÖETHE, Capitain Homan nach Baltimore in Amerika durch Ludwig und Charlotte Schreiber, 1852." - Die Passagierliste: NAMP, M 255, Roll 9, Nr. 99 (Ankunft in Baltimore: 27. September 1852).

[18] Bernhard Wechsler: Die Auswanderer. Ein Vortrag, gehalten im Verein für Volksbildung zu Oldenburg am 20. December 1846, nebst einem Vorworte. Oldenburg 1847. – Der vollständige Text ist auf dieser Website verfügbar.

[19] Johann

Bernhard

Stallo ist 1839 ausgewandert. Er studierte in Cincinnati Mathematik,

Physik und Chemie, veröffentlichte 1848 "General Principles of the

Philosophy of Nature", wurde 1849 Anwalt, 1853-1855 Richter, war im

Verwaltungsrat der University of Cincinnati und Mitglied der

städtischen Prüfungskommission für Lehrer und schließlich noch

Botschafter der USA am italienischen Königshof (1885-1889). Auch Anton Hesing war 1839

ausgewandert. In Cincinnati war er Kaufmann und Hotelier, seit 1854

Unternehmer in Chicago, seit 1867 Besitzer der dortigen "Staatszeitung"

und in einige Finanzskandale verwickelt. Er hat die Karriere "vom

Tellerwäscher zum Millionär" geschafft. - Vgl. Armin Tenner: Cincinnati

Sonst und Jetzt. Cincinnati 1878, S. 443ff., und Max Burgheim:

Cincinnati in Wort und Bild. Cincinnati 1888, S. 589. Beide Bände

befinden sich auf Mikrofilm in der Forschungsstelle. - Vgl. auch Alfred

Schwerter: Anton Hesing - ein Chicagoer Bürger. In: Jahrbuch für das

Oldenburger Münsterland (1990), S. 360-363.

Bei

diesem Text handelt es sich um die überarbeitete Fassung eines

Beitrages, der zuletzt erschienen ist in: Oldenburgische Familienkunde

44(2002)3, S. 775-786.

| [HOME - German] | [HOME - English] | [Datenschutz] |

| Forschungsstelle Deutsche Auswanderer in den USA - DAUSA * Prof.(pens.) Dr. Antonius Holtmann Brüderstraße 21 a -26188 Edewecht - Friedrichsfehn *Kontakt: antonius.holtmann@ewetel.net | ||